穗府〔2024〕9號(hào)

廣州市人民政府關(guān)于印發(fā)廣州市城市環(huán)境總體規(guī)劃(2022—2035年)的通知

各區(qū)人民政府,市政府各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu):

現(xiàn)將《廣州市城市環(huán)境總體規(guī)劃(2022—2035年)》印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。實(shí)施過(guò)程中遇到問(wèn)題,請(qǐng)徑向市生態(tài)環(huán)境局反映。

廣州市人民政府

2024年9月12日

廣州市城市環(huán)境總體規(guī)劃

(2022—2035年)

目 錄

第一章 規(guī)劃總則

第1條 規(guī)劃性質(zhì)

第2條 規(guī)劃范圍

第3條 規(guī)劃期限

第4條 基礎(chǔ)與形勢(shì)

第二章 指導(dǎo)思想、原則與目標(biāo)

第5條 指導(dǎo)思想

第6條 基本原則

第7條 規(guī)劃目標(biāo)

第8條 指標(biāo)體系

第三章 實(shí)施環(huán)境戰(zhàn)略分區(qū)調(diào)控

第9條 劃定環(huán)境戰(zhàn)略分區(qū)

第10條 北部山水生態(tài)環(huán)境功能維護(hù)區(qū)調(diào)控

第11條 中部城市環(huán)境品質(zhì)提升區(qū)調(diào)控

第12條 南部濱海生態(tài)保育調(diào)節(jié)區(qū)調(diào)控

第四章 劃定嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線

第13條 劃定生態(tài)保護(hù)紅線

第14條 完善生態(tài)保護(hù)紅線管理制度

第五章 嚴(yán)格管控環(huán)境空間

第15條 劃定環(huán)境空間管控區(qū)

第16條 生態(tài)環(huán)境空間管控

第17條 大氣環(huán)境空間管控

第18條 水環(huán)境空間管控

第六章 推動(dòng)綠色低碳發(fā)展

第19條 扎實(shí)推動(dòng)碳達(dá)峰行動(dòng)

第20條 構(gòu)建綠色產(chǎn)業(yè)體系

第21條 建設(shè)低碳能源體系

第22條 推動(dòng)綠色節(jié)約生活

第七章 開(kāi)展環(huán)境系統(tǒng)治理

第23條 推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效

第24條 大氣環(huán)境治理總體戰(zhàn)略

第25條 重點(diǎn)廢氣排放行業(yè)深度治理

第26條 大氣移動(dòng)源和面源精細(xì)化治理

第27條 水環(huán)境治理總體戰(zhàn)略

第28條 水體環(huán)境屬性分類(lèi)管理

第29條 飲用水水源安全保障

第30條 水污染治理

第31條 城市水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)

第32條 近岸海域生態(tài)環(huán)境保護(hù)

第33條 土壤與地下水污染防控

第34條 固體廢物資源化利用和安全處置

第35條 聲環(huán)境治理

第八章 強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范

第36條 保障生物安全

第37條 防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

第38條 加強(qiáng)新污染物治理

第39條 提高氣候變化適應(yīng)能力

第九章 提高環(huán)境公共服務(wù)

第40條 健全環(huán)境公共服務(wù)

第41條 完善環(huán)境設(shè)施服務(wù)

第42條 完善環(huán)境監(jiān)管服務(wù)

第43條 完善生態(tài)環(huán)境信息公開(kāi)

第十章 完善環(huán)境政策

第44條 產(chǎn)業(yè)環(huán)境政策

第45條 生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制

第46條 污染源監(jiān)督管理

第47條 區(qū)域生態(tài)環(huán)境共保共育

第十一章 推動(dòng)南沙打造國(guó)際一流生態(tài)環(huán)境品質(zhì)

第48條 建設(shè)美麗城區(qū)、美麗海灣

第49條 維護(hù)生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)格局

第十二章 規(guī)劃實(shí)施機(jī)制

第50條 規(guī)劃銜接與融合機(jī)制

第51條 規(guī)劃實(shí)施機(jī)制

第52條 規(guī)劃監(jiān)督與評(píng)估機(jī)制

附件1:廣州市水環(huán)境空間管控區(qū)劃定方案

附件2:廣州市河流清污通道分類(lèi)表

附件3:廣州市環(huán)境戰(zhàn)略分區(qū)圖

附件4:廣州市生態(tài)環(huán)境管控區(qū)圖

附件5:廣州市大氣環(huán)境管控區(qū)圖

附件6:廣州市水環(huán)境管控區(qū)圖

附件7:廣州市河道清污通道劃分圖

附件8:廣州市生態(tài)保護(hù)格局圖

第一章 規(guī)劃總則

第1條 規(guī)劃性質(zhì)

為加快建設(shè)生態(tài)文明,構(gòu)建綠色低碳美麗城市,廣州市人民政府組織編制本規(guī)劃。規(guī)劃定位為環(huán)境參與綜合決策的基礎(chǔ)性規(guī)劃、環(huán)境參與國(guó)土空間規(guī)劃的格局性規(guī)劃、實(shí)施環(huán)境系統(tǒng)管理的綜合性規(guī)劃、指導(dǎo)城市生態(tài)環(huán)境治理的戰(zhàn)略性規(guī)劃,是引導(dǎo)廣州市進(jìn)一步優(yōu)化環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)的戰(zhàn)略性、綱領(lǐng)性文件。

第2條 規(guī)劃范圍

規(guī)劃范圍為廣州市行政轄區(qū),包括越秀區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、黃埔區(qū)、花都區(qū)、番禺區(qū)、南沙區(qū)、從化區(qū)和增城區(qū)。

第3條 規(guī)劃期限

基準(zhǔn)年為2021年,近期目標(biāo)年為2025年,遠(yuǎn)期目標(biāo)年為2035年。

第4條 基礎(chǔ)與形勢(shì)

環(huán)境基礎(chǔ):粵港澳大灣區(qū)是我國(guó)開(kāi)放程度最高、經(jīng)濟(jì)活力最強(qiáng)的區(qū)域之一,已經(jīng)具備建成國(guó)際一流灣區(qū)和世界級(jí)城市群的基礎(chǔ)條件,有望率先實(shí)現(xiàn)與發(fā)達(dá)國(guó)家同等經(jīng)濟(jì)水平、同等環(huán)境質(zhì)量。廣州市作為國(guó)家重要中心城市、粵港澳大灣區(qū)核心引擎、廣東省省會(huì),率先垂范、創(chuàng)新治理,生態(tài)文明建設(shè)步伐加快,綠色低碳發(fā)展水平不斷提升,產(chǎn)業(yè)和能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,資源能源消耗強(qiáng)度與主要污染物排放強(qiáng)度大幅下降,生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善取得歷史性突破,環(huán)境空氣質(zhì)量六項(xiàng)指標(biāo)全面達(dá)標(biāo),劣Ⅴ類(lèi)水體斷面全部清零。

環(huán)境形勢(shì):廣州市處于工業(yè)化中后期,城鎮(zhèn)化由快速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。現(xiàn)在廣州正在積極推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè),繼續(xù)在高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮領(lǐng)頭羊和火車(chē)頭作用。未來(lái)一段時(shí)間,經(jīng)濟(jì)規(guī)模和人口總量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),資源能源消費(fèi)總量仍存在剛性增長(zhǎng)需求,污染物排放仍將在一段時(shí)間內(nèi)保持高位。廣州市臭氧濃度尚未進(jìn)入穩(wěn)定下降通道,城市水體“長(zhǎng)制久清”成效仍需進(jìn)一步鞏固,生態(tài)環(huán)境質(zhì)量高水平提升的邊際效應(yīng)遞減。面向美麗中國(guó)建設(shè)、碳達(dá)峰碳中和的目標(biāo)要求,超大城市綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展與生態(tài)環(huán)境治理任重道遠(yuǎn)。

第二章 指導(dǎo)思想、原則與目標(biāo)

第5條 指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大精神,深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想,深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于城市工作的重要論述和對(duì)廣東、廣州系列重要講話和重要指示精神,落實(shí)省委“1310”具體部署和市委“1312”思路舉措,立足新發(fā)展階段,完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展,以人與自然和諧共生的美麗廣州建設(shè)為目標(biāo)指引,以生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境空間管控筑牢生態(tài)環(huán)境安全格局,統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、污染治理、生態(tài)保護(hù)、應(yīng)對(duì)氣候變化,不斷提高生態(tài)環(huán)境綜合治理、系統(tǒng)治理、源頭治理水平,全面提升城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境品質(zhì),為廣州市建設(shè)美麗宜居花城、活力全球城市提供支撐。

第6條 基本原則

生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展。堅(jiān)持尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然的生態(tài)文明理念,完善生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境空間管控體系,強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)保護(hù),推動(dòng)形成綠色發(fā)展方式和生活方式,以生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

以人為本、提升品質(zhì)。堅(jiān)持以人民為中心,落實(shí)人民城市建設(shè)要求,以提高人民群眾的生態(tài)環(huán)境獲得感、幸福感、安全感為目標(biāo),聚焦城市生態(tài)環(huán)境治理的重點(diǎn)領(lǐng)域和突出問(wèn)題,提升環(huán)境品質(zhì),以良好生態(tài)環(huán)境增進(jìn)民生福祉。

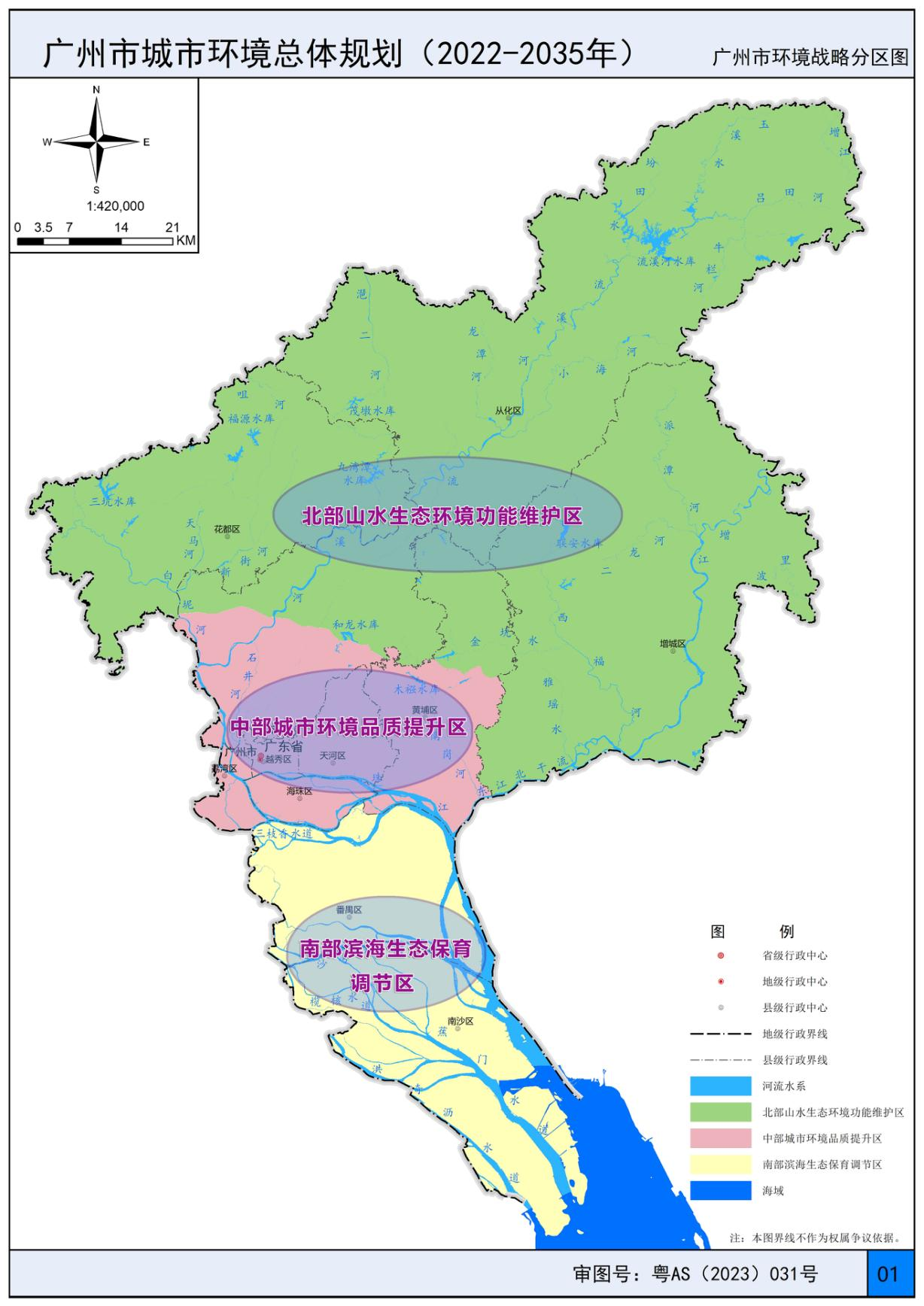

分區(qū)分類(lèi)、精細(xì)管理。根據(jù)區(qū)域生態(tài)狀況與功能差異,將全市劃分為北部山水生態(tài)環(huán)境功能維護(hù)區(qū)、中部城市環(huán)境品質(zhì)提升區(qū)、南部濱海生態(tài)保育調(diào)節(jié)區(qū),實(shí)施差異化的環(huán)境戰(zhàn)略,提升城市環(huán)境精細(xì)化管理水平。

統(tǒng)籌銜接、多方融合。落實(shí)國(guó)家、廣東省有關(guān)美麗中國(guó)建設(shè)系列部署與安排,系統(tǒng)完善規(guī)劃任務(wù)措施;落實(shí)制造業(yè)立市、“百千萬(wàn)工程”、綠美廣州生態(tài)建設(shè)等重大戰(zhàn)略,與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃、工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊、重大產(chǎn)業(yè)平臺(tái)等有機(jī)融合、相互支撐;尊重生態(tài)環(huán)境管理現(xiàn)實(shí)需求,有序銜接生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控等管理要求,推動(dòng)發(fā)揮生態(tài)環(huán)境管理的協(xié)同效應(yīng)。

第7條 規(guī)劃目標(biāo)

到2025年,環(huán)境空間管控格局進(jìn)一步完善,生態(tài)系統(tǒng)安全性、穩(wěn)定性持續(xù)增強(qiáng);經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳循環(huán)發(fā)展取得顯著成效,能源資源利用效率全國(guó)領(lǐng)先。主要污染物排放量持續(xù)減少,空氣質(zhì)量持續(xù)改善,地表水水質(zhì)優(yōu)良斷面比例持續(xù)達(dá)標(biāo),實(shí)現(xiàn)河湖“長(zhǎng)制久清”,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)有效防控,生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力現(xiàn)代化加快推進(jìn),打造美麗中國(guó)城市樣板成效初現(xiàn)。

到2035年,支撐高質(zhì)量發(fā)展的環(huán)境空間格局構(gòu)建完善;經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳循環(huán)發(fā)展水平全國(guó)領(lǐng)先,能源資源利用效率持續(xù)提升;生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn),環(huán)境空氣質(zhì)量根本改善,水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量全面提升,綠美生態(tài)成為普惠的民生福祉,天藍(lán)、地綠、水清的城鄉(xiāng)人居環(huán)境更加優(yōu)美,人與自然和諧共生的美麗廣州全面建成。

第8條 指標(biāo)體系

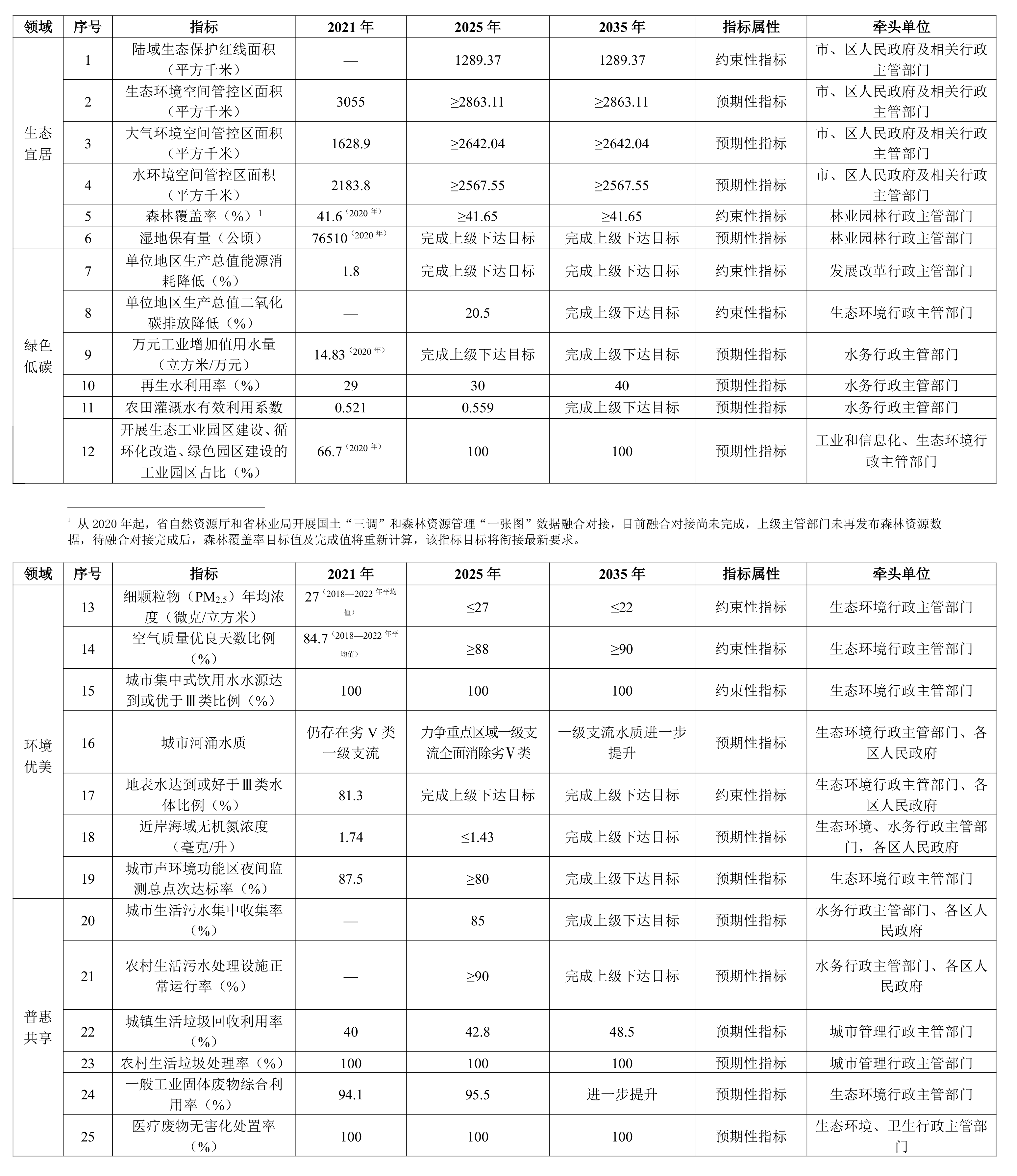

《規(guī)劃》確定生態(tài)宜居、綠色低碳、環(huán)境優(yōu)美、普惠共享四個(gè)方面25項(xiàng)指標(biāo),其中8項(xiàng)為約束性指標(biāo)。

表1 廣州市城市環(huán)境總體規(guī)劃(2022—2035年)目標(biāo)指標(biāo)

第三章 實(shí)施環(huán)境戰(zhàn)略分區(qū)調(diào)控

第9條 劃定環(huán)境戰(zhàn)略分區(qū)

根據(jù)自然條件基礎(chǔ)、環(huán)境功能特征、環(huán)境保護(hù)戰(zhàn)略對(duì)策的區(qū)域差異,將廣州市域劃分為三大戰(zhàn)略區(qū)。

(1)北部山水生態(tài)環(huán)境功能維護(hù)區(qū)。主要包括從化區(qū)、增城區(qū)、花都區(qū)、白云區(qū)北二環(huán)高速公路以北地區(qū),黃埔區(qū)龍湖街道、九佛街道、新龍鎮(zhèn)。根據(jù)自然地域差異和環(huán)境保護(hù)戰(zhàn)略差別,北部山水生態(tài)環(huán)境功能維護(hù)區(qū)分為流溪河流域水源涵養(yǎng)亞區(qū)、增江流域水源涵養(yǎng)亞區(qū)、白坭河水質(zhì)提升亞區(qū)。

(2)中部城市環(huán)境品質(zhì)提升區(qū)。為廣州市中心城區(qū),包括越秀區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)四區(qū)全域,白云區(qū)北二環(huán)高速公路以南地區(qū),黃埔區(qū)除龍湖街道、九佛街道、新龍鎮(zhèn)以外地區(qū)。

(3)南部濱海生態(tài)保育調(diào)節(jié)區(qū)。包括番禺區(qū)和南沙區(qū)兩區(qū)全域。根據(jù)自然環(huán)境和保護(hù)戰(zhàn)略的差異,分為珠江口番禺濱海生態(tài)保育調(diào)節(jié)區(qū)和珠江口南沙濱海生態(tài)保育調(diào)節(jié)區(qū)。

第10條 北部山水生態(tài)環(huán)境功能維護(hù)區(qū)調(diào)控

該區(qū)域?yàn)榫胚B山余脈,生態(tài)環(huán)境功能高,空氣和水環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)要求高。主導(dǎo)環(huán)境功能為提供水源供給、生物多樣性保護(hù)、農(nóng)產(chǎn)品供給以及生態(tài)旅游的景觀文化服務(wù)。總體戰(zhàn)略為生態(tài)優(yōu)先,城鄉(xiāng)融合高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)施保護(hù)為主、科學(xué)開(kāi)發(fā)的調(diào)控策略,重點(diǎn)發(fā)展生態(tài)旅游、文化產(chǎn)業(yè),以及高新技術(shù)研發(fā)制造等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),做優(yōu)做強(qiáng)生態(tài)功能、綠色經(jīng)濟(jì)、科創(chuàng)經(jīng)濟(jì)。推動(dòng)?xùn)|部中心加快聚集現(xiàn)代產(chǎn)業(yè),建設(shè)成為穗莞惠聯(lián)動(dòng)門(mén)戶(hù)、面向雙循環(huán)的開(kāi)放樞紐門(mén)戶(hù);推動(dòng)與東莞、惠州、河源等在生態(tài)、交通等基礎(chǔ)設(shè)施的合作,推進(jìn)東江流域共治,建設(shè)生態(tài)宜居城區(qū)。支撐北部增長(zhǎng)極、國(guó)家知識(shí)中心城、從化綠色發(fā)展示范區(qū)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展增長(zhǎng)極,加快從化綠色發(fā)展示范區(qū)城鄉(xiāng)融合新樣板、綠色創(chuàng)新發(fā)展新城區(qū)建設(shè)。

落實(shí)生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境空間管控區(qū)管理要求,加強(qiáng)從化區(qū)北部、花都區(qū)北部、白云區(qū)北部、增城區(qū)生態(tài)帶保護(hù)與建設(shè),以及白云區(qū)北部、增城區(qū)科學(xué)開(kāi)發(fā),保障城市由北向南生態(tài)過(guò)渡區(qū)安全,保護(hù)和提升生態(tài)功能。

流溪河流域嚴(yán)格控制土地利用方式變更;以流溪河水庫(kù)及其上游區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn),加強(qiáng)水源涵養(yǎng)與水土保持,嚴(yán)格限制畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模,強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村污水收集處理和生活垃圾收集清運(yùn),持續(xù)推進(jìn)生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償,全力保障戰(zhàn)略水源地水安全。增江流域維護(hù)山水新城清潔水質(zhì),降低東江北干流和珠江口氨氮、總氮、總磷污染負(fù)荷;以蓮麻河、派潭河等支流為重點(diǎn),加強(qiáng)水源涵養(yǎng)與水土保持。白坭河水系深入開(kāi)展流域治理,加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)入園管理,推進(jìn)循環(huán)工業(yè)園、生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)建設(shè),大幅度削減環(huán)境污染負(fù)荷,持續(xù)提升水環(huán)境質(zhì)量。

第11條 中部城市環(huán)境品質(zhì)提升區(qū)調(diào)控

該區(qū)域?yàn)閺V州市城市發(fā)展中心區(qū),是承擔(dān)廣州全球城市功能的核心區(qū)域之一,區(qū)域內(nèi)人口密度大,開(kāi)發(fā)強(qiáng)度高。該區(qū)域地處城市北部山水生態(tài)環(huán)境功能維護(hù)區(qū)和南部濱海生態(tài)保育調(diào)節(jié)區(qū)之間,是城市山水生態(tài)格局由“云山珠水”向“背山面海、山水交融”過(guò)渡區(qū)域。主導(dǎo)環(huán)境服務(wù)功能是維護(hù)人居環(huán)境健康安全,為社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、科研教育和文化精神生活提供品質(zhì)優(yōu)良的生產(chǎn)、生活空間。總體戰(zhàn)略為堅(jiān)持優(yōu)化發(fā)展,優(yōu)化中心功能,實(shí)現(xiàn)老城市新活力。

該區(qū)域環(huán)境資源極度緊缺。實(shí)施精細(xì)管理、優(yōu)化開(kāi)發(fā)的調(diào)控策略,重點(diǎn)發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)、金融保險(xiǎn)、文化創(chuàng)意、醫(yī)療健康、商務(wù)與科技信息和總部經(jīng)濟(jì)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè),原則上不再布局傳統(tǒng)工業(yè),加快高端功能集聚和低效產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與有序疏解。

加強(qiáng)“云山珠水”自然生態(tài)格局保護(hù),加強(qiáng)海珠濕地保護(hù),提升生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值,建設(shè)通山達(dá)海的生態(tài)空間網(wǎng)絡(luò),打造嶺南城市特色風(fēng)貌的吉祥花城。強(qiáng)化珠江水道和城市內(nèi)河水生態(tài)、水環(huán)境、水景觀保護(hù),推進(jìn)沿岸綠化和碧道建設(shè),建設(shè)親水空間。深化水環(huán)境綜合治理,完善雨污水收集處理系統(tǒng),鞏固城市水體“長(zhǎng)制久清”成效。以城市更新推動(dòng)生態(tài)環(huán)境修復(fù)、歷史文化保護(hù)傳承,強(qiáng)化城中村綜合治理改造。深化城市綠地建設(shè),構(gòu)建完善城市綠地體系,結(jié)合公園城市建設(shè),適度增補(bǔ)城市公園,重點(diǎn)完善社區(qū)公園,大力建設(shè)口袋公園,加強(qiáng)各種城市用地中的附屬綠地建設(shè),推進(jìn)城市重點(diǎn)地區(qū)、更新地區(qū)和歷史城區(qū)的立體綠化,提升城市綠地布局均衡性,建設(shè)綠美家園。

以降低細(xì)顆粒物(PM2.5)濃度為主線,大力推動(dòng)氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)減排。加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)減污降碳協(xié)同增效,提升交通、生活等重點(diǎn)領(lǐng)域綠色低碳水平。強(qiáng)化餐飲油煙、噪聲污染等城市人居環(huán)境突出問(wèn)題治理,全面提升人民群眾生態(tài)環(huán)境幸福感。

第12條 南部濱海生態(tài)保育調(diào)節(jié)區(qū)調(diào)控

該區(qū)域地處珠江口河海交匯區(qū),地勢(shì)平坦,水網(wǎng)密集,河口濕地、灘涂比例高,生物多樣性豐富,受咸潮、潮汐作用影響,濱海區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)敏感脆弱。南沙新區(qū)是廣州市“三核”之一、粵港澳大灣區(qū)國(guó)際航運(yùn)、金融和科技創(chuàng)新功能承載區(qū)。主導(dǎo)環(huán)境服務(wù)功能是維護(hù)珠江口濱海濕地水網(wǎng)生態(tài)平衡,培育高品質(zhì)生態(tài)宜居環(huán)境。總體戰(zhàn)略為高效科學(xué)、綠色可持續(xù)發(fā)展。

實(shí)施保育生態(tài)、重點(diǎn)開(kāi)發(fā)策略,承接中心城區(qū)人口和產(chǎn)業(yè)疏散,打造生態(tài)宜居環(huán)境,高品質(zhì)建設(shè)南沙新區(qū)。突出粵港澳全面合作示范區(qū)高端定位,大力發(fā)展人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、生物醫(yī)藥、總部經(jīng)濟(jì)、特色金融、航運(yùn)物流、國(guó)際貿(mào)易等產(chǎn)業(yè),推動(dòng)電力、熱力等工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn),高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、高水平推進(jìn)南沙新區(qū)保護(hù)開(kāi)發(fā),打造一流生態(tài)宜居環(huán)境。

發(fā)揮濱海資源優(yōu)勢(shì),維護(hù)高品質(zhì)濱海生態(tài)旅游岸線,開(kāi)展河口水域濕地生態(tài)恢復(fù),嚴(yán)格管控海鷗島、南沙濕地,保障河口海岸交匯區(qū)生態(tài)安全,實(shí)施近岸海域氮超標(biāo)治理,建設(shè)美麗海灣。嚴(yán)格保護(hù)存量耕地資源,將農(nóng)田景觀作為重要的自然生態(tài)景觀和環(huán)境文化景觀予以保護(hù),發(fā)展高效生態(tài)農(nóng)業(yè)。

第四章 劃定嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線

第13條 劃定生態(tài)保護(hù)紅線

與廣州市國(guó)土空間總體規(guī)劃相銜接,將整合優(yōu)化后的自然保護(hù)地、自然保護(hù)地外極重要極脆弱區(qū)域,劃入生態(tài)保護(hù)紅線。其中,整合優(yōu)化后的自然保護(hù)地包括自然保護(hù)區(qū)和森林公園、濕地公園、地質(zhì)公園等自然公園;自然保護(hù)地外極重要極脆弱區(qū)域包括生態(tài)功能極重要、生態(tài)環(huán)境極敏感脆弱區(qū)域,以及其他具有重要生態(tài)功能、潛在重要生態(tài)價(jià)值、有必要實(shí)施嚴(yán)格保護(hù)的區(qū)域。劃定陸域生態(tài)保護(hù)紅線面積1289.37平方千米。

第14條 完善生態(tài)保護(hù)紅線管理制度

生態(tài)保護(hù)紅線是區(qū)域生態(tài)安全的底線,按照《自然資源部 生態(tài)環(huán)境部 國(guó)家林業(yè)和草原局關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)紅線管理的通知(試行)》(自然資發(fā)〔2022〕142號(hào))等文件相關(guān)要求進(jìn)行管理。構(gòu)建源頭預(yù)防、過(guò)程控制、損害賠償、責(zé)任追究的生態(tài)保護(hù)紅線管理制度體系。

(1)生態(tài)保護(hù)紅線內(nèi)實(shí)施強(qiáng)制性嚴(yán)格保護(hù)。生態(tài)保護(hù)紅線內(nèi)自然保護(hù)地核心保護(hù)區(qū)原則上禁止人為活動(dòng);自然保護(hù)地核心保護(hù)區(qū)外,嚴(yán)格禁止開(kāi)發(fā)性、生產(chǎn)性建設(shè)活動(dòng),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省生態(tài)保護(hù)紅線管控政策要求,遵從國(guó)家、省相關(guān)監(jiān)督管理規(guī)定。

(2)落實(shí)生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)價(jià)機(jī)制。按照相關(guān)要求組織開(kāi)展評(píng)價(jià),及時(shí)掌握生態(tài)保護(hù)紅線生態(tài)功能狀況及動(dòng)態(tài)變化。

第五章 嚴(yán)格管控環(huán)境空間

第15條 劃定環(huán)境空間管控區(qū)

在劃定生態(tài)保護(hù)紅線,實(shí)施嚴(yán)格管控、禁止開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步劃分生態(tài)、大氣、水環(huán)境空間管控區(qū),實(shí)施連片規(guī)劃、限制開(kāi)發(fā)。實(shí)施管控區(qū)動(dòng)態(tài)管理,對(duì)符合條件的區(qū)域及時(shí)更新,應(yīng)保盡保。

第16條 生態(tài)環(huán)境空間管控

(1)將生態(tài)功能重要區(qū)、生態(tài)環(huán)境敏感脆弱區(qū),以及其他具有一定生態(tài)功能或生態(tài)價(jià)值需要加強(qiáng)保護(hù)的區(qū)域,納入生態(tài)環(huán)境空間管控區(qū),面積2863.11平方千米(含陸域生態(tài)保護(hù)紅線1289.37平方千米)。生態(tài)環(huán)境空間管控區(qū)與城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界、工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊一級(jí)控制線等保持動(dòng)態(tài)銜接。

(2)落實(shí)管控區(qū)管制要求。管控區(qū)內(nèi)生態(tài)保護(hù)紅線以外區(qū)域?qū)嵤┯袟l件開(kāi)發(fā),嚴(yán)格控制新建各類(lèi)工業(yè)企業(yè)或擴(kuò)大現(xiàn)有工業(yè)開(kāi)發(fā)的規(guī)模和面積,避免集中連片城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè),控制圍墾、采收、堤岸工程、景點(diǎn)建設(shè)等對(duì)河流、湖庫(kù)、島嶼濱岸自然濕地的破壞,加強(qiáng)地質(zhì)遺跡保護(hù)。區(qū)內(nèi)建設(shè)大規(guī)模廢水排放項(xiàng)目、排放含有毒有害物質(zhì)的廢水項(xiàng)目嚴(yán)格開(kāi)展環(huán)境影響評(píng)價(jià),工業(yè)廢水未經(jīng)許可不得向該區(qū)域排放。

(3)加強(qiáng)管控區(qū)內(nèi)污染治理和生態(tài)修復(fù)。管控區(qū)內(nèi)生態(tài)保護(hù)紅線以外區(qū)域新建項(xiàng)目的新增污染物按相關(guān)規(guī)定實(shí)施削減替代,逐步減少污染物排放。提高污染排放標(biāo)準(zhǔn),區(qū)內(nèi)現(xiàn)有村莊實(shí)施污水處理與垃圾無(wú)害化處理。推進(jìn)生態(tài)公益林建設(shè),改善林分結(jié)構(gòu),嚴(yán)格控制林木采伐和采礦等行為。開(kāi)展自然岸線生態(tài)修復(fù),提升岸線及濱水綠地的自然生態(tài)效益,提高水域生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性。開(kāi)展城鎮(zhèn)間隔離綠帶、農(nóng)村林地、農(nóng)田林網(wǎng)等建設(shè),細(xì)化完善生態(tài)綠道體系,增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)功能。

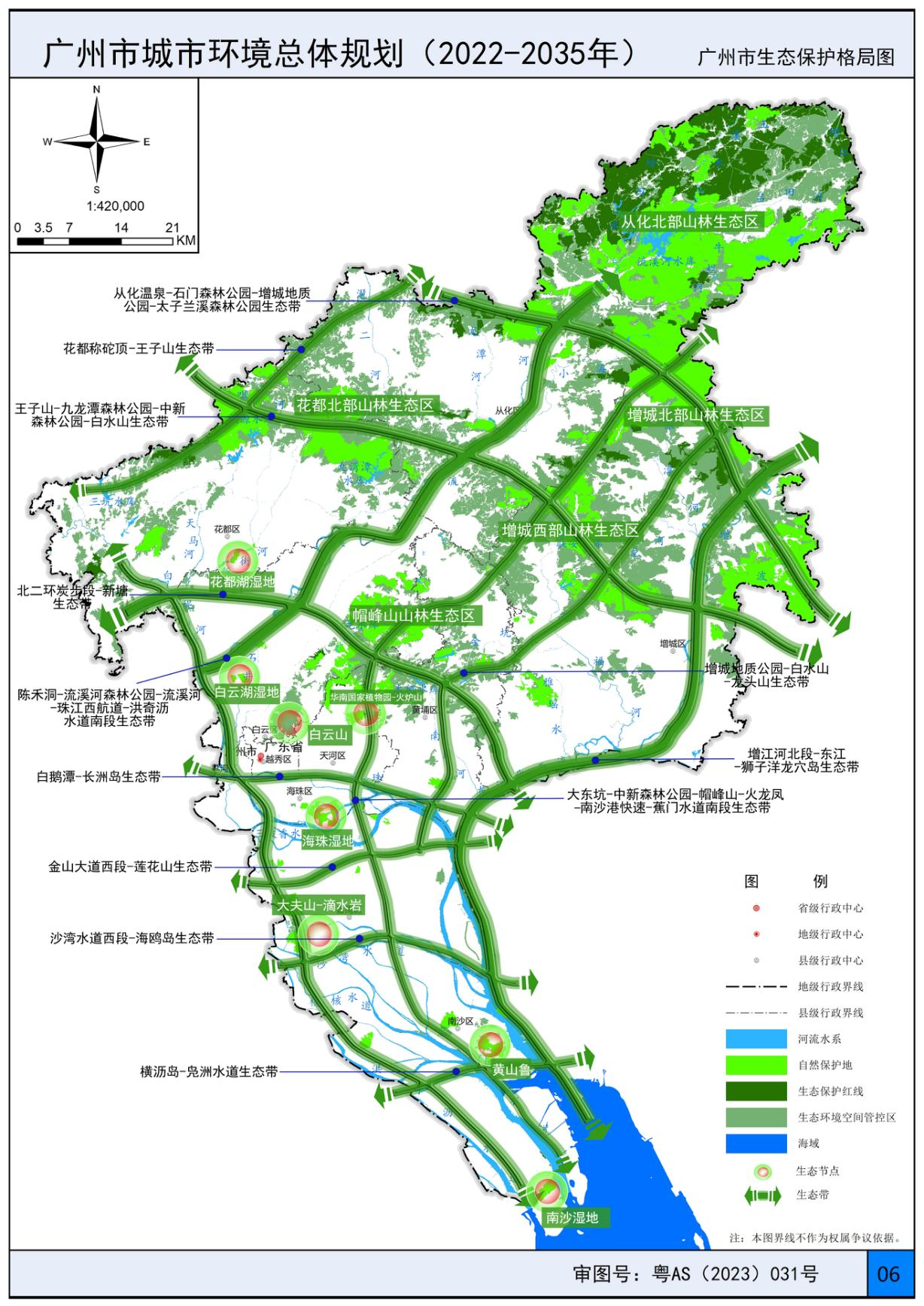

(4)構(gòu)建“五區(qū)八核、五縱七橫”的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)格局,全面支撐綠美廣州生態(tài)建設(shè)。包括五大生態(tài)區(qū)、八大生態(tài)節(jié)點(diǎn)、五條縱向生態(tài)帶、七條橫向生態(tài)帶。

其中,“五區(qū)”指從化北部山林生態(tài)區(qū)、花都北部山林生態(tài)區(qū)、增城北部山林生態(tài)區(qū)、增城西部山林生態(tài)區(qū)、帽峰山山林生態(tài)區(qū)五大生態(tài)區(qū)。此五大生態(tài)區(qū)為中部、北部生態(tài)資源分布最為集中的區(qū)域,是粵港澳大灣區(qū)生態(tài)屏障的重要組成區(qū)域。“八核”指南沙濕地、黃山魯、大夫山—滴水巖、海珠濕地、華南國(guó)家植物園—火爐山、白云山、白云湖濕地、花都湖濕地八大生態(tài)節(jié)點(diǎn),形成串珠式生態(tài)節(jié)點(diǎn)。

“五縱”指花都稱(chēng)砣頂—王子山、陳禾洞—流溪河森林公園—流溪河—珠江西航道—洪奇瀝水道南段、大東坑—中新森林公園—帽峰山—火龍鳳—南沙港快速—蕉門(mén)水道南段、增城地質(zhì)公園—白水山—龍頭山、增江河北段—東江—獅子洋龍穴島等5條從北到南的縱向生態(tài)帶。“七橫”指從化溫泉—石門(mén)森林公園—增城地質(zhì)公園—太子蘭溪森林公園、王子山—九龍?zhí)渡止珗@—中新森林公園—白水山、北二環(huán)炭步段—新塘、白鵝潭—長(zhǎng)洲島、金山大道西段—蓮花山、沙灣水道西段—海鷗島、橫瀝島—鳧洲水道等7條從西到東的橫向生態(tài)帶。

第17條 大氣環(huán)境空間管控

(1)在全市范圍內(nèi)劃分三類(lèi)大氣環(huán)境管控區(qū),包括環(huán)境空氣功能區(qū)一類(lèi)區(qū)、大氣污染物重點(diǎn)控排區(qū)和大氣污染物增量嚴(yán)控區(qū),面積2642.04平方千米。

(2)環(huán)境空氣功能區(qū)一類(lèi)區(qū),與廣州市環(huán)境空氣功能區(qū)區(qū)劃修訂成果保持一致。環(huán)境空氣功能區(qū)一類(lèi)區(qū)范圍與廣州市環(huán)境空氣功能區(qū)區(qū)劃保持動(dòng)態(tài)銜接,管控要求遵照其管理規(guī)定。

(3)大氣污染物重點(diǎn)控排區(qū),包括廣州市工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊一級(jí)控制線、省級(jí)及以上工業(yè)園區(qū),以及大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位。重點(diǎn)控排區(qū)根據(jù)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),以及園區(qū)、排污單位產(chǎn)業(yè)性質(zhì)和污染排放特征實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管與減排。大氣污染物重點(diǎn)控排區(qū)與工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊一級(jí)控制線、省級(jí)及以上工業(yè)園區(qū)、大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位等保持動(dòng)態(tài)銜接。

(4)大氣污染物增量嚴(yán)控區(qū),包括空氣傳輸上風(fēng)向,以及大氣污染物易聚集的區(qū)域。增量嚴(yán)控區(qū)內(nèi)控制鋼鐵、建材、焦化、有色、石化、化工等項(xiàng)目的大氣污染物排放量;落實(shí)涉揮發(fā)性有機(jī)物項(xiàng)目全過(guò)程治理,推進(jìn)低揮發(fā)性有機(jī)物含量原輔材料替代,全面加強(qiáng)揮發(fā)性有機(jī)物無(wú)組織排放控制。

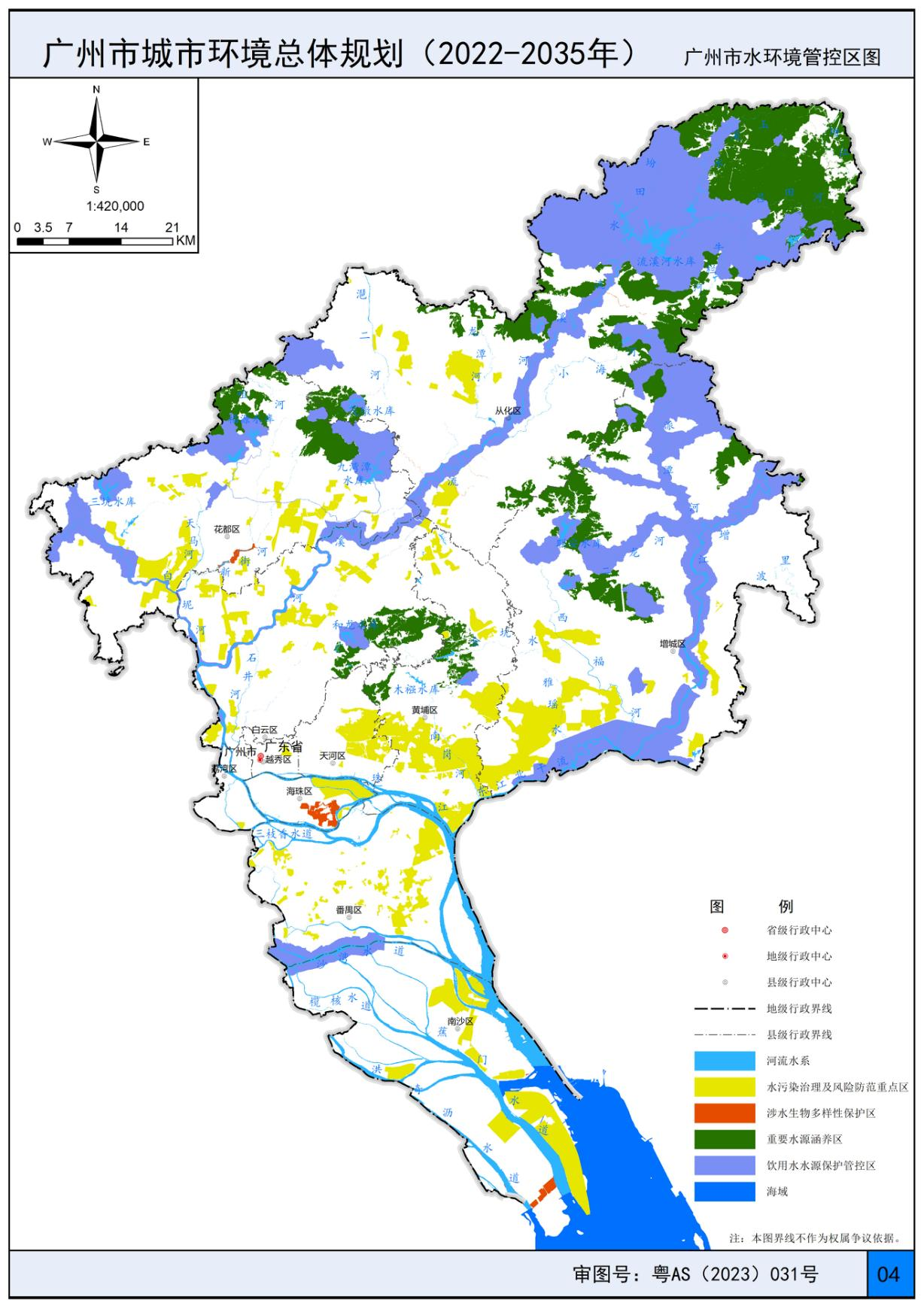

第18條 水環(huán)境空間管控

(1)在全市范圍內(nèi)劃分四類(lèi)水環(huán)境管控區(qū),包括飲用水水源保護(hù)管控區(qū)、重要水源涵養(yǎng)管控區(qū)、涉水生物多樣性保護(hù)管控區(qū)、水污染治理及風(fēng)險(xiǎn)防范重點(diǎn)區(qū),面積2567.55平方千米。

(2)飲用水水源保護(hù)管控區(qū),為經(jīng)正式批復(fù)的飲用水水源一級(jí)、二級(jí)及準(zhǔn)保護(hù)區(qū)。飲用水水源保護(hù)管控區(qū)范圍隨飲用水水源保護(hù)區(qū)調(diào)整動(dòng)態(tài)更新,管理要求遵照其管理規(guī)定。

(3)重要水源涵養(yǎng)管控區(qū),主要包括流溪河、玉溪水、牛欄河、蓮麻河、增江、派潭河等上游河段兩側(cè),以及聯(lián)安水庫(kù)、百花林水庫(kù)、白洞水庫(kù)等主要承擔(dān)水源涵養(yǎng)功能的區(qū)域。加強(qiáng)水源涵養(yǎng)林建設(shè),禁止破壞水源林、護(hù)岸林和與水源涵養(yǎng)相關(guān)植被等損害水源涵養(yǎng)能力的活動(dòng),強(qiáng)化生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)。新建排放廢水項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境影響評(píng)價(jià)要求,現(xiàn)有工業(yè)廢水排放須達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn);達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)企業(yè),須限期治理或搬遷。

(4)涉水生物多樣性保護(hù)管控區(qū),主要包括流溪河光倒刺鲃國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)、增江光倒刺鲃大刺鰍國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū),花都湖和海珠濕地等濕地公園,鴨洞河、達(dá)溪水等河流,牛路水庫(kù)、黃龍帶水庫(kù)等水庫(kù),通天蠟燭、良口等森林自然公園,以及南部沿海灘涂、紅樹(shù)林等區(qū)域。切實(shí)保護(hù)涉水野生生物及其棲息環(huán)境,嚴(yán)格限制新設(shè)排污口,加強(qiáng)溫排水總量控制,關(guān)閉直接影響珍稀水生生物保護(hù)的排污口,嚴(yán)格控制網(wǎng)箱養(yǎng)殖活動(dòng)。溫泉地?zé)豳Y源豐富的地區(qū)要進(jìn)行合理開(kāi)發(fā)。對(duì)可能存在水環(huán)境污染的文化旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,按要求開(kāi)展環(huán)境影響評(píng)價(jià),加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。

(5)水污染治理及風(fēng)險(xiǎn)防范重點(diǎn)區(qū),包括劣Ⅴ類(lèi)的河涌匯水區(qū)、工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊一級(jí)控制線和省級(jí)及以上工業(yè)園區(qū)。水污染治理及風(fēng)險(xiǎn)防范重點(diǎn)區(qū)與工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊一級(jí)控制線、省級(jí)及以上工業(yè)園區(qū)等保持動(dòng)態(tài)銜接。

劣Ⅴ類(lèi)的河涌匯水區(qū)加強(qiáng)城鄉(xiāng)水環(huán)境協(xié)同治理,強(qiáng)化入河排污口排查整治,鞏固城鄉(xiāng)黑臭水體治理成效,推進(jìn)河涌、流域水生態(tài)保護(hù)和修復(fù)。城區(qū)穩(wěn)步推進(jìn)雨污分流,全面提升污水收集水平。

工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊一級(jí)控制線和省級(jí)及以上工業(yè)園區(qū)嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控及環(huán)境影響評(píng)價(jià)要求,嚴(yán)格主要水污染物排污總量控制。全面推進(jìn)污水處理設(shè)施建設(shè)和污水管網(wǎng)排查整治,確保工業(yè)企業(yè)廢水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。調(diào)整優(yōu)化不同行業(yè)廢水分質(zhì)分類(lèi)處理,加強(qiáng)第一類(lèi)污染物、持久性有機(jī)污染物等水污染物污染控制,強(qiáng)化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范。

第六章 推動(dòng)綠色低碳發(fā)展

第19條 扎實(shí)推動(dòng)碳達(dá)峰行動(dòng)

落實(shí)碳達(dá)峰實(shí)施方案,重點(diǎn)實(shí)施“碳達(dá)峰十大行動(dòng)”,確保碳排放在2030年前達(dá)到峰值。制定能源、工業(yè)、建筑和交通等重點(diǎn)領(lǐng)域碳達(dá)峰行動(dòng)方案,支持能源、石化、化工等重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)率先實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰。健全碳排放統(tǒng)計(jì)核算體系,常規(guī)化開(kāi)展溫室氣體清單編制,建設(shè)溫室氣體排放數(shù)據(jù)信息系統(tǒng),加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)碳排放分析和管控。開(kāi)展碳中和戰(zhàn)略研究,明確中長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)氣候變化工作路徑,推進(jìn)碳中和示范建設(shè)。

第20條 構(gòu)建綠色產(chǎn)業(yè)體系

推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型,全面推進(jìn)綠色制造,大力推行清潔生產(chǎn),推動(dòng)汽車(chē)、電子、石化等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)智能化、高端化、綠色化發(fā)展。積極發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè),大力發(fā)展新一代信息技術(shù)、智能與新能源汽車(chē)、生物醫(yī)藥與健康、智能裝備與機(jī)器人、軌道交通、新能源與節(jié)能環(huán)保、新材料與精細(xì)化工、數(shù)字創(chuàng)意等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、第五代移動(dòng)通信(5G)等新興技術(shù)與綠色低碳產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,建設(shè)綠色制造體系,提高綠色低碳產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)總量中的比重。加強(qiáng)高耗能高排放項(xiàng)目監(jiān)管力度,嚴(yán)格高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目管控,堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目發(fā)展。加大已建項(xiàng)目節(jié)能減排改造力度,有序淘汰產(chǎn)能過(guò)剩、落后的高耗能高排放企業(yè)。

第21條 建設(shè)低碳能源體系

加強(qiáng)多元化能源供應(yīng)保障。加強(qiáng)煤炭煤電兜底保障能力建設(shè),提升天然氣供給能力,加快發(fā)展太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等新能源。推動(dòng)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,打造一批氫能產(chǎn)業(yè)樞紐和基地。建設(shè)新型電力系統(tǒng),提高電網(wǎng)對(duì)可再生能源的消納和調(diào)控能力。

推進(jìn)清潔低碳能源消費(fèi)。大力推進(jìn)工業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域電能替代。推動(dòng)煤炭消費(fèi)減量替代和清潔高效利用,支持燃煤電廠高質(zhì)量升級(jí)改造,嚴(yán)格控制水泥、石化、紡織、化工等重點(diǎn)行業(yè)煤炭消費(fèi)量。拓展天然氣消費(fèi)市場(chǎng),積極擴(kuò)大天然氣利用規(guī)模。加快發(fā)展新能源,拓展生物質(zhì)能、太陽(yáng)能、地?zé)崮堋淠艿瓤稍偕茉磻?yīng)用場(chǎng)景,積極發(fā)展新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。建設(shè)智慧能源系統(tǒng),靈活布局分布式能源站,積極支持綜合能源項(xiàng)目建設(shè)。

第22條 推動(dòng)綠色節(jié)約生活

深化交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動(dòng)交通運(yùn)輸裝備低碳化,加快清潔燃料替代,加快交通運(yùn)輸綠色低碳轉(zhuǎn)型。提升新建建筑節(jié)能水平,有序推進(jìn)既有建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能改造。推動(dòng)建筑領(lǐng)域可再生能源的規(guī)模化應(yīng)用。深入開(kāi)展綠色生活創(chuàng)建行動(dòng),建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)、綠色家庭、綠色學(xué)校、綠色社區(qū)。完善綠色產(chǎn)品消費(fèi)激勵(lì)措施,繼續(xù)深化碳普惠制,探索增加碳普惠應(yīng)用場(chǎng)景,支持碳普惠核證減排量項(xiàng)目、自愿減排項(xiàng)目實(shí)施。建立低碳消費(fèi)激勵(lì)機(jī)制,推進(jìn)碳標(biāo)簽、低碳產(chǎn)品認(rèn)證、低碳標(biāo)識(shí)體系建設(shè)。積極爭(zhēng)取國(guó)家、省部署的綠色低碳試點(diǎn),推動(dòng)低碳零碳負(fù)碳技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展。

第七章 開(kāi)展環(huán)境系統(tǒng)治理

第23條 推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效

遵循減污降碳內(nèi)在規(guī)律,以減污降碳協(xié)同增效為總抓手深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。推進(jìn)工業(yè)、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、生態(tài)建設(shè)等多領(lǐng)域協(xié)同增效,提高大氣、水、土壤、固體廢物等污染防治領(lǐng)域協(xié)同治理水平。一體推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)大氣污染深度治理與節(jié)能降碳行動(dòng)。推進(jìn)水環(huán)境治理協(xié)同控制,大力推動(dòng)污水資源化利用。加強(qiáng)土壤污染治理協(xié)同控制,鼓勵(lì)綠色低碳土壤修復(fù)。推進(jìn)固體廢物污染防治協(xié)同控制,加強(qiáng)“無(wú)廢城市”建設(shè)。開(kāi)展產(chǎn)業(yè)園區(qū)、企業(yè)等多層次減污降碳協(xié)同創(chuàng)新,強(qiáng)化科技、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、管理政策等支撐保障,推動(dòng)大數(shù)據(jù)、數(shù)字化、信息化等綠色賦能。

第24條 大氣環(huán)境治理總體戰(zhàn)略

以減污降碳協(xié)同增效為抓手,實(shí)施大氣多污染物協(xié)同治理,以降低細(xì)顆粒物濃度為主線,大力推動(dòng)氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物減排。深化治理重點(diǎn)行業(yè),精細(xì)化治理移動(dòng)源和面源,推進(jìn)環(huán)境空氣質(zhì)量穩(wěn)中向好。

第25條 重點(diǎn)廢氣排放行業(yè)深度治理

深入推進(jìn)鋼鐵行業(yè)超低排放改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)。加快推進(jìn)燃煤、燃成型生物質(zhì)、燃油鍋爐等各類(lèi)鍋爐、爐窯按照要求安裝污染物在線監(jiān)控設(shè)施并聯(lián)網(wǎng);加快淘汰燃煤、燃生物質(zhì)、燃油小鍋爐,推進(jìn)燃?xì)忮仩t和燃油鍋爐使用低氮燃燒技術(shù)。重點(diǎn)推進(jìn)石油及化工、汽車(chē)及配件噴涂、造船和集裝箱等工業(yè)涂裝、化學(xué)品制造、包裝印刷、油漆和涂料、家具制造和制鞋等行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合整治,嚴(yán)控新增揮發(fā)性有機(jī)物排放。實(shí)施低揮發(fā)性有機(jī)物含量產(chǎn)品源頭替代工程,嚴(yán)格限制新建生產(chǎn)和使用高揮發(fā)性有機(jī)物原輔材料的項(xiàng)目,推進(jìn)重點(diǎn)企業(yè)“油改水”。

第26條 大氣移動(dòng)源和面源精細(xì)化治理

(1)強(qiáng)化道路移動(dòng)源污染防治。加快低排放標(biāo)準(zhǔn)機(jī)動(dòng)車(chē)更新淘汰。聯(lián)動(dòng)周邊城市,減少過(guò)境車(chē)輛排氣污染。推廣新能源汽車(chē)應(yīng)用,加強(qiáng)新能源、清潔能源車(chē)輛購(gòu)置、配套設(shè)施建設(shè)等方面的政策支持;繼續(xù)加大新增公交車(chē)、公務(wù)車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)、出租車(chē)中新能源與清潔能源車(chē)輛比例,提高配套充電樁建設(shè)密度,擴(kuò)大分布范圍。加強(qiáng)綠色交通建設(shè),不斷優(yōu)化城市道路網(wǎng)絡(luò)和軌道交通建設(shè),加強(qiáng)慢行交通系統(tǒng)建設(shè),提高公共交通占機(jī)動(dòng)化出行比例。

(2)推動(dòng)港口、船舶、機(jī)械等非道路移動(dòng)源管控。強(qiáng)化船舶污染監(jiān)管,推進(jìn)水運(yùn)行業(yè)應(yīng)用液化天然氣及配套設(shè)施建設(shè),分批次淘汰老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪,鼓勵(lì)靠港船舶依法使用低硫油,進(jìn)入船舶大氣污染物排放控制區(qū)的船舶依法使用岸電。著力推動(dòng)岸電建設(shè)使用。持續(xù)推進(jìn)港區(qū)內(nèi)裝卸設(shè)施、運(yùn)輸車(chē)輛和港口內(nèi)拖車(chē)“油改電”“油改氣”。推動(dòng)淘汰老舊工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械,落實(shí)禁止使用高排放非道路移動(dòng)機(jī)械區(qū)域的管控措施。

(3)加強(qiáng)施工及道路揚(yáng)塵污染治理。推行綠色文明施工管理模式,嚴(yán)格治理施工揚(yáng)塵。建設(shè)單位應(yīng)將防治揚(yáng)塵污染的費(fèi)用列入工程造價(jià),明確施工單位防治揚(yáng)塵污染的責(zé)任。推進(jìn)規(guī)模以上施工工地視頻監(jiān)控和揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)設(shè)備建設(shè)。運(yùn)用視頻實(shí)時(shí)監(jiān)控、無(wú)人機(jī)飛行巡查、揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)自動(dòng)預(yù)警等先進(jìn)技術(shù),加強(qiáng)日常巡查檢查,形成監(jiān)管合力,加大約談、處罰、曝光力度。落實(shí)公路養(yǎng)護(hù)單位責(zé)任,強(qiáng)化道路灑水保潔,實(shí)現(xiàn)渣土運(yùn)輸車(chē)輛全封閉運(yùn)輸,有效減少路面積塵。

(4)加強(qiáng)餐飲油煙控制。加強(qiáng)源頭治理,優(yōu)化餐飲業(yè)布局,規(guī)范餐飲業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展。繼續(xù)推廣餐飲企業(yè)使用清潔能源。倡導(dǎo)、鼓勵(lì)各餐飲企業(yè)采用第三方治理模式,開(kāi)展廢氣凈化設(shè)備升級(jí)改造。推進(jìn)餐飲油煙在線監(jiān)控,完善餐飲場(chǎng)所油煙監(jiān)測(cè)信息平臺(tái)。加強(qiáng)對(duì)餐飲企業(yè)巡查執(zhí)法,將小型餐飲業(yè)戶(hù)和農(nóng)家樂(lè)納入規(guī)范化管理范疇。

(5)強(qiáng)化監(jiān)管治理小企業(yè)。加大治理布料加工小企業(yè)粉塵排放,強(qiáng)化治理皮具制造、漂染、印刷、汽車(chē)維修噴涂等小作坊的有機(jī)廢氣。

(6)推動(dòng)農(nóng)業(yè)污染防治。改進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),科學(xué)使用化肥,減少農(nóng)業(yè)的揮發(fā)性有機(jī)物、氨和有毒物質(zhì)排放。持續(xù)加大秸稈、落葉等農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用。

第27條 水環(huán)境治理總體戰(zhàn)略

以水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)、持續(xù)改善為核心,以保優(yōu)消劣、增水?dāng)U容、建設(shè)人水和諧的水生態(tài)空間格局為主線,統(tǒng)籌水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理,持續(xù)推進(jìn)水體環(huán)境屬性分類(lèi)管理,強(qiáng)化飲用水水源安全保障,推進(jìn)污染水體治理,加強(qiáng)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù),建設(shè)“水清岸綠、魚(yú)翔淺底”的美麗河湖,繪就“千里長(zhǎng)卷、最美廣州”碧道畫(huà)卷。

第28條 水體環(huán)境屬性分類(lèi)管理

(1)全市劃定清水通道34條、緩沖通道218條。通過(guò)實(shí)施特別管制,優(yōu)化調(diào)整取水排水格局,實(shí)現(xiàn)對(duì)入河排污口的有效管控,實(shí)現(xiàn)高、低功能用水之間的相對(duì)分離與協(xié)調(diào)。

(2)清水通道是水功能要求高、水質(zhì)目標(biāo)高的水體,以流溪河、增江、東江北干流和沙灣水道為主。主要包括飲用水水源保護(hù)區(qū)所在河段及其上游主干流河道、具有源頭水功能的河流、水質(zhì)現(xiàn)狀達(dá)到地表水II類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的河段、重要水生生物棲息地和重要魚(yú)類(lèi)洄游通道所在的河段。清水通道嚴(yán)禁新設(shè)排污口,現(xiàn)有排污口原則上限期封閉拆除;上游來(lái)水水質(zhì)低于水功能區(qū)目標(biāo),以及匯入清水通道的水體交接斷面水質(zhì)低于該清水通道水功能區(qū)目標(biāo)兩個(gè)及以上級(jí)別的河道,實(shí)施優(yōu)先治理。

(3)緩沖通道是為防止相連水體影響清水通道水質(zhì)而劃定。主要包括匯入飲用水水源保護(hù)區(qū)的河流、水質(zhì)現(xiàn)狀達(dá)到地表水III類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的河段。處于緩沖通道的工業(yè)廢水排放口應(yīng)加強(qiáng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)、監(jiān)控,對(duì)水質(zhì)未能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的實(shí)行限期整治,經(jīng)整治后仍不能達(dá)標(biāo)的依法關(guān)閉;禁止未經(jīng)處理的生活污水直接排放,對(duì)于城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的生活污水散排口,予以清理合并,污水依法規(guī)范接入污水收集管網(wǎng);河道水體水質(zhì)不能滿(mǎn)足水功能區(qū)目標(biāo)要求的,要制定水體水質(zhì)限期達(dá)標(biāo)規(guī)劃方案,加快推進(jìn)流域水環(huán)境綜合整治工程,確保水體水質(zhì)滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)。

第29條 飲用水水源安全保障

(1)提升供水水源韌性。鞏固?hào)|江、西江、北江和流溪河等“四源共濟(jì)”飲用水水源格局,大力推進(jìn)北江引水、牛路水庫(kù)等重大供水工程,充分評(píng)估現(xiàn)狀水源保障能力,合理布局應(yīng)急備用水源,挖掘本地水庫(kù)利用潛力,提升供水水源韌性。延伸城市供水管網(wǎng),推進(jìn)農(nóng)村供水改造,強(qiáng)化工程建后設(shè)施管養(yǎng),保證農(nóng)村供水。

(2)提高備用水源保障能力。加快推進(jìn)牛路水庫(kù)、百花林水庫(kù)、劉屋洲水源泵站應(yīng)急避咸池等應(yīng)急備用水源工程。加強(qiáng)流溪河水庫(kù)、黃龍帶水庫(kù)、聯(lián)安水庫(kù)、白洞水庫(kù)、九灣潭水庫(kù)、芙蓉嶂水庫(kù)等重要湖庫(kù)備用水源水質(zhì)保護(hù),推進(jìn)入庫(kù)河流水環(huán)境綜合整治及湖庫(kù)型水源地富營(yíng)養(yǎng)化污染控制。

(3)強(qiáng)化飲用水水源地水質(zhì)保護(hù)。強(qiáng)化集中式飲用水水源地規(guī)范化建設(shè),完成水源保護(hù)區(qū)標(biāo)志設(shè)置工作,推進(jìn)水源保護(hù)區(qū)優(yōu)化調(diào)整。加強(qiáng)飲用水水源地水質(zhì)自動(dòng)預(yù)警監(jiān)控和農(nóng)村水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè),強(qiáng)化保護(hù)區(qū)監(jiān)管巡查,持續(xù)開(kāi)展水源地環(huán)境問(wèn)題巡查整治,確保飲用水水源水質(zhì)安全。到2025年,城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下集中式飲用水水源地水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。到2035年,城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下集中式飲用水水源地水質(zhì)全面穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

(4)加強(qiáng)水資源節(jié)約利用。持續(xù)推進(jìn)源頭節(jié)水,嚴(yán)格定額管理,強(qiáng)化水資源剛性約束。按期淘汰高耗水落后工藝、設(shè)備,推進(jìn)企業(yè)和園區(qū)綠色轉(zhuǎn)型、循環(huán)化改造,推行水循環(huán)梯級(jí)利用。加快城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)更新改造,提升供水精細(xì)化管理水平,推進(jìn)城鎮(zhèn)節(jié)水降損。積極推廣農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉技術(shù),增加節(jié)水灌溉面積,提高灌溉水利用系數(shù)。拓寬再生水利用路徑,推廣再生水優(yōu)先用于工業(yè)生產(chǎn)、市政雜用、生態(tài)用水。加強(qiáng)海綿設(shè)施規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、管理全流程管控,優(yōu)化海綿設(shè)施養(yǎng)護(hù)及運(yùn)營(yíng)機(jī)制,完善海綿城市建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制,系統(tǒng)化、全域性推進(jìn)海綿城市建設(shè)。

第30條 水污染治理

(1)加強(qiáng)流域系統(tǒng)治理。全面落實(shí)“控源、截污、管理”治水方針,加強(qiáng)流域干支流、上下游、左右岸、中心城區(qū)和郊區(qū)農(nóng)村協(xié)同治理,推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域支流河涌水環(huán)境綜合整治,將清理整治進(jìn)一步向中小河流、農(nóng)村河湖延伸。推動(dòng)區(qū)域、流域環(huán)境污染聯(lián)防聯(lián)治,加強(qiáng)與佛山、清遠(yuǎn)、東莞等跨界河流保護(hù)和污染整治聯(lián)動(dòng)。到2025年,力爭(zhēng)重點(diǎn)區(qū)域一級(jí)支流全面消除劣Ⅴ類(lèi),推動(dòng)廣佛跨界水體斷面全面達(dá)標(biāo)。到2035年,地表水國(guó)考、省考斷面全面達(dá)標(biāo),跨市河流交接斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%,珠江廣州河段水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到Ⅲ類(lèi)。

(2)強(qiáng)化城市水環(huán)境治理。通過(guò)源頭削減、過(guò)程控制、末端處理相結(jié)合的措施,徹底改善城市水體水質(zhì)和生態(tài)環(huán)境。鞏固提升城區(qū)黑臭水體治理成果,完善黑臭水體常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制,進(jìn)一步推進(jìn)河道治理,嚴(yán)防返黑返臭。加強(qiáng)小微水體治理與管護(hù),疏通河道水脈,提升城市水環(huán)境品質(zhì)。以城中村、老舊城區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部為重點(diǎn),更新完善已有排水系統(tǒng),繼續(xù)提高城鎮(zhèn)污水處理能力和處理水平,推進(jìn)污水廠新建擴(kuò)建,補(bǔ)齊污水處理短板。加快推進(jìn)雨污分流改造和初期雨水收集處理,加強(qiáng)初期雨水收集處理設(shè)施建設(shè),推進(jìn)初期雨水資源化利用,有效減少城市面源污染。

(3)持續(xù)推進(jìn)工業(yè)、生活、農(nóng)業(yè)“三源”治理。推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“退城入園”,加強(qiáng)工業(yè)廢水分質(zhì)分類(lèi)處理。加快污水處理低碳轉(zhuǎn)型、提質(zhì)增效,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)生活污水收集率和污水處理廠進(jìn)水濃度“雙提升”,堅(jiān)持推進(jìn)合流渠箱清污分流與排水單元達(dá)標(biāo)建設(shè)。強(qiáng)化農(nóng)業(yè)面源污染控制,深入開(kāi)展農(nóng)藥化肥減量增效;推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用和水產(chǎn)養(yǎng)殖節(jié)水減排,發(fā)展環(huán)境友好型養(yǎng)殖模式;加強(qiáng)農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理。

第31條 城市水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)

(1)構(gòu)建水生態(tài)保護(hù)修復(fù)新格局。聚焦珠江、流溪河、增江和近岸海域沿岸,以河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、濱水生態(tài)環(huán)境建設(shè)為核心,深入推進(jìn)美麗河湖創(chuàng)建,打造北部流溪河涵養(yǎng)區(qū)、中部珠江三角洲河網(wǎng)區(qū)、東部東江干支流區(qū)、南部濱海濕地區(qū)四大片區(qū)的城市水生態(tài)保護(hù)修復(fù)新格局。

(2)高質(zhì)量推進(jìn)碧道建設(shè)。依托河流水系建設(shè)生態(tài)廊道和生物多樣性保護(hù)網(wǎng)絡(luò),構(gòu)建溪—涌—河—江—海多層次,北部山水、中部現(xiàn)代、南部水鄉(xiāng)三片區(qū)多節(jié)點(diǎn)的廣州特色千里碧道格局。到2025年,建成碧道1506千米,基本建成貫通全市的碧道骨干體系。到2035年,形成覆蓋全市的碧道網(wǎng)絡(luò)。

(3)推進(jìn)河湖生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)與建設(shè)。完善水資源生態(tài)調(diào)度與管控機(jī)制,推進(jìn)基于生態(tài)流量保障的水量調(diào)度,加強(qiáng)河湖水系連通與再生水生態(tài)補(bǔ)水,保障河湖生態(tài)需水。推進(jìn)中心城區(qū)河涌生態(tài)整治修復(fù),完善海珠濕地、白云湖濕地兩大雨洪調(diào)蓄湖生態(tài)系統(tǒng)建設(shè),暢通中心城區(qū)河網(wǎng)排水。實(shí)施河湖健康評(píng)估,優(yōu)化長(zhǎng)效治理機(jī)制。

(4)加強(qiáng)河岸帶生態(tài)修復(fù)。推進(jìn)河岸生態(tài)緩沖帶建設(shè)及修復(fù),逐步恢復(fù)河岸帶生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能,增強(qiáng)對(duì)面源污染的攔截、凈化等功能。建設(shè)以流溪河、增江為重點(diǎn)的生物多樣性雙廊帶,暢通魚(yú)類(lèi)洄游通道,保護(hù)水鳥(niǎo)棲息地,營(yíng)造良好生境。

第32條 近岸海域生態(tài)環(huán)境保護(hù)

(1)持續(xù)改善海洋環(huán)境質(zhì)量。堅(jiān)持陸海統(tǒng)籌,推進(jìn)“近岸水體—入海排污口—排污管線—污染源”陸海污染全鏈條治理。深化入海排污口“查測(cè)溯治”,推進(jìn)入海河流綜合整治,強(qiáng)化虎門(mén)水道、蕉門(mén)水道、洪奇瀝水道等入海河流總氮濃度控制,削減陸源總氮排海量。深化港口船舶污染聯(lián)治,加強(qiáng)含油污水、垃圾等污染物接收、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置聯(lián)合監(jiān)管。加強(qiáng)岸灘和海漂垃圾治理,完善海漂垃圾聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管機(jī)制。

(2)推進(jìn)海洋生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)。嚴(yán)守海洋生態(tài)保護(hù)紅線,加大海岸帶、海島等海洋生態(tài)空間保護(hù)力度,促進(jìn)海域空間和海岸線集約利用。加強(qiáng)自然岸線管控,落實(shí)岸線占補(bǔ)平衡制度,嚴(yán)格保護(hù)大陸和海島自然岸線。強(qiáng)化海岸帶保護(hù)修復(fù),開(kāi)展砂質(zhì)岸灘和親水岸線整治與修復(fù),開(kāi)展濱海碧道公眾親海景觀與設(shè)施建設(shè),提升濱海生態(tài)空間品質(zhì)。加強(qiáng)沿海灘涂、紅樹(shù)林、鹽沼等濱海濕地生態(tài)系統(tǒng)保護(hù),保護(hù)海洋生物及棲息地。

第33條 土壤與地下水污染防控

(1)加強(qiáng)土壤污染源頭防控。持續(xù)開(kāi)展土壤環(huán)境狀況調(diào)查和耕地土壤污染源排查整治,進(jìn)一步摸清土壤質(zhì)量狀況。嚴(yán)格準(zhǔn)入管理,在永久基本農(nóng)田集中區(qū)域以及居民區(qū)、學(xué)校、醫(yī)療和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等單位周邊,避免新建重金屬、持久性有機(jī)污染物排放企業(yè)。以電鍍、皮革鞣制等重點(diǎn)行業(yè)為重點(diǎn),加強(qiáng)涉重金屬行業(yè)污染防控。加強(qiáng)土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位監(jiān)管,指導(dǎo)督促土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)、隱患排查等工作。

(2)強(qiáng)化建設(shè)用地風(fēng)險(xiǎn)管控與修復(fù)。健全建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查名錄,以用途變更為“一住兩公”(住宅、公共管理和公共服務(wù)用地)的地塊為重點(diǎn),持續(xù)推進(jìn)土壤環(huán)境狀況調(diào)查評(píng)估。強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng),探索建立提前開(kāi)展土壤污染狀況調(diào)查工作機(jī)制。合理規(guī)劃地塊用途,嚴(yán)格土地供應(yīng)和開(kāi)發(fā)利用等環(huán)節(jié)監(jiān)管,因地制宜推進(jìn)“凈土開(kāi)發(fā)”模式落地實(shí)施。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)活動(dòng)過(guò)程監(jiān)管,強(qiáng)化修復(fù)活動(dòng)事中監(jiān)管與后期管理。

(3)推進(jìn)農(nóng)用地分類(lèi)管理與安全利用。嚴(yán)格保護(hù)優(yōu)先保護(hù)類(lèi)農(nóng)用地,實(shí)施耕地質(zhì)量保護(hù)與提升行動(dòng),確保土壤環(huán)境質(zhì)量不下降。安全利用類(lèi)耕地優(yōu)先采用農(nóng)藝調(diào)控類(lèi)安全利用措施,降低農(nóng)產(chǎn)品重金屬等超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格管控類(lèi)耕地,結(jié)合區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),推進(jìn)種植結(jié)構(gòu)向重金屬低累積或非食用農(nóng)產(chǎn)品調(diào)整,實(shí)施耕地土壤環(huán)境質(zhì)量動(dòng)態(tài)管理。

(4)推進(jìn)地下水污染防治。持續(xù)開(kāi)展地下水“雙源”(地下水型飲用水水源和地下水污染源)生態(tài)環(huán)境狀況調(diào)查評(píng)估。加強(qiáng)地下水污染源頭預(yù)防,強(qiáng)化防滲、監(jiān)測(cè)等措施。實(shí)施地下水污染風(fēng)險(xiǎn)管控與修復(fù),加強(qiáng)化工園區(qū)、危險(xiǎn)廢物處置場(chǎng)和生活垃圾填埋場(chǎng)等地下水污染風(fēng)險(xiǎn)管控和治理修復(fù)。

第34條 固體廢物資源化利用和安全處置

(1)有序推進(jìn)“無(wú)廢城市”建設(shè)。統(tǒng)籌城市發(fā)展與固體廢物管理,強(qiáng)化制度、技術(shù)、市場(chǎng)、監(jiān)管等保障體系建設(shè),大力推進(jìn)固體廢物減量化、資源化、無(wú)害化,全面提升固體廢物管理水平,推進(jìn)“無(wú)廢細(xì)胞”建設(shè)。

(2)完善工業(yè)固體廢物資源化利用和安全處置系統(tǒng)。提高工業(yè)固體廢物利用技術(shù)與水平。推進(jìn)工業(yè)固體廢物處置設(shè)施建設(shè)。以粉煤灰、爐渣、脫硫石膏、污泥等大宗固體廢物為重點(diǎn),推進(jìn)培育典型固體廢物循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈,通過(guò)生產(chǎn)綠色建材、高效提取有價(jià)組分等途徑提高綜合利用效率。

(3)持續(xù)推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)處理。全鏈條提升垃圾分類(lèi)投放、收集、運(yùn)輸、處理體系,不斷完善分類(lèi)收運(yùn)體系建設(shè),構(gòu)建以大中型轉(zhuǎn)運(yùn)站為核心的現(xiàn)代化收運(yùn)體系,推進(jìn)廚余垃圾資源化利用,打造高效終端處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理體系。

(4)健全建筑垃圾分類(lèi)消納和資源化利用體系。加快推進(jìn)建筑垃圾資源化利用項(xiàng)目及消納場(chǎng)建設(shè),形成與廣州市城市發(fā)展相匹配的建筑垃圾收集處理能力。探索生態(tài)修復(fù)或污染土壤修復(fù)與資源化利用過(guò)程協(xié)同處置下挖渣土,拓寬建筑垃圾綜合利用渠道。

(5)提升醫(yī)療廢物、危險(xiǎn)廢物處理水平。建立健全醫(yī)療廢物、危險(xiǎn)廢物全口徑管理體系,提高處置能力水平,不斷提升規(guī)范化、信息化管理水平。

第35條 聲環(huán)境治理

加強(qiáng)噪聲源頭防控,在相關(guān)規(guī)劃編制、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、噪聲敏感建筑物布局等環(huán)節(jié),落實(shí)噪聲污染防治相關(guān)要求。開(kāi)展聲環(huán)境功能區(qū)劃分情況評(píng)估,優(yōu)化調(diào)整聲環(huán)境功能區(qū)。以建筑施工、社會(huì)生活、交通運(yùn)輸、工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn),精準(zhǔn)分類(lèi),實(shí)施差異化監(jiān)管。完善噪聲監(jiān)測(cè)體系,加強(qiáng)噪聲源監(jiān)測(cè),強(qiáng)化城市功能區(qū)、城市區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè),加快城市功能區(qū)聲環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè),并實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與國(guó)家和省聯(lián)網(wǎng)。

第八章 強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范

第36條 保障生物安全

開(kāi)展生物多樣性調(diào)查,建立重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源檔案。加強(qiáng)重點(diǎn)保護(hù)物種的就地保護(hù),建立古樹(shù)名木檔案,并劃定保護(hù)范圍。大力推進(jìn)華南國(guó)家植物園“1+3+N”城園融合體系、國(guó)家林草局穿山甲保護(hù)研究中心建設(shè),加強(qiáng)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)珍稀瀕危物種的遷地保護(hù),實(shí)施珍稀瀕危野生物種拯救工程。實(shí)施外來(lái)物種管理,對(duì)外來(lái)入侵生物及時(shí)采取控制、評(píng)估、清除、生態(tài)修復(fù)等工作。加強(qiáng)生物技術(shù)環(huán)境安全管理和病原微生物實(shí)驗(yàn)室日常監(jiān)管。

第37條 防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

(1)優(yōu)化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)空間布局。嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控要求,實(shí)施基于環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入策略。危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)、化工石化企業(yè)等高風(fēng)險(xiǎn)源布局要遠(yuǎn)離城市人口密集區(qū)、飲用水水源地等敏感地區(qū),集中布局,逐步進(jìn)入工業(yè)園區(qū)。強(qiáng)化燃?xì)夤艿馈⑻盥駡?chǎng)、生活垃圾焚燒處置設(shè)施等風(fēng)險(xiǎn)源的科學(xué)選址。科學(xué)評(píng)估工業(yè)企業(yè)、環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)周邊敏感受體的影響,嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范安全距離,安全防護(hù)距離外設(shè)置必要的緩沖地帶,合理規(guī)劃人口聚集、敏感目標(biāo)布設(shè)及建設(shè)開(kāi)發(fā)活動(dòng)。

(2)加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)對(duì)飲用水水源保護(hù)區(qū)、涉水源保護(hù)區(qū)河流、重點(diǎn)水庫(kù)、化工園區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控。強(qiáng)化對(duì)化工、石化、水泥、火電、表面處理(涉電鍍工藝)、印染、造紙、危險(xiǎn)廢物處置等重點(diǎn)監(jiān)管行業(yè)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控。開(kāi)展突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治行動(dòng),推進(jìn)多部門(mén)協(xié)同監(jiān)管,完善環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)共享機(jī)制。

(3)提高環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警、應(yīng)急管理水平。鼓勵(lì)有條件的工業(yè)園區(qū)、聚集區(qū)開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系建設(shè)。加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受體預(yù)警監(jiān)測(cè),完善飲用水水源水質(zhì)在線預(yù)警監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。完善各級(jí)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案體系,加快形成統(tǒng)一、高效的環(huán)境應(yīng)急決策指揮網(wǎng)絡(luò)。提高企業(yè)、社會(huì)公眾環(huán)境安全意識(shí),完善企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)制度和獎(jiǎng)懲措施,完善政府監(jiān)督管理責(zé)任體系,建立健全屬地人民政府環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)責(zé)任制。完善環(huán)境污染損害評(píng)估和責(zé)任追究制度。

第38條 加強(qiáng)新污染物治理

提升持久性有機(jī)污染物、內(nèi)分泌干擾物、抗生素等新污染物的監(jiān)測(cè)能力,開(kāi)展重點(diǎn)管控新污染物環(huán)境信息調(diào)查、環(huán)境調(diào)查監(jiān)測(cè),科學(xué)評(píng)估環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。采取源頭禁限、過(guò)程減排、末端治理全過(guò)程環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控措施,系統(tǒng)構(gòu)建新污染物治理長(zhǎng)效機(jī)制。重點(diǎn)推進(jìn)涂料、紡織印染、橡膠、有機(jī)化學(xué)原料制造、電子電路制造、醫(yī)藥制造等行業(yè)新污染物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控。

第39條 提高氣候變化適應(yīng)能力

優(yōu)化城市功能分區(qū)及空間設(shè)計(jì),系統(tǒng)化推進(jìn)海綿城市建設(shè),加快海綿城市建設(shè)地方立法。提高城市氣候韌性,在林業(yè)、水資源、基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域積極開(kāi)展適應(yīng)氣候變化行動(dòng),提升城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施適應(yīng)氣候變化能力。推進(jìn)“中國(guó)可持續(xù)發(fā)展城市降溫項(xiàng)目”試點(diǎn)工作。加強(qiáng)氣候變化綜合評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理,結(jié)合“數(shù)字廣州”建設(shè),加強(qiáng)氣候變化和氣象災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警能力建設(shè),統(tǒng)籌提升城鄉(xiāng)極端氣候事件監(jiān)測(cè)預(yù)警、防災(zāi)減災(zāi)綜合評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。建立健全政府、企業(yè)、社區(qū)和居民等多元主體參與的城市適應(yīng)氣候變化管理體系。

第九章 提高環(huán)境公共服務(wù)

第40條 健全環(huán)境公共服務(wù)

(1)建立包含環(huán)境設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境信息等的環(huán)境公共服務(wù)體系。統(tǒng)籌環(huán)境公共服務(wù)資源在區(qū)域之間、城鄉(xiāng)之間的合理配置。提升中心城區(qū)污水收集處理能力,完善白云區(qū)、黃埔區(qū)、花都區(qū)、番禺區(qū)、從化區(qū)、增城區(qū)等城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理水平,高水平建設(shè)南沙新區(qū)、中新知識(shí)城等區(qū)域環(huán)境公共服務(wù)體系。完善環(huán)境公共服務(wù)供給方式,將環(huán)境公共服務(wù)的有關(guān)內(nèi)容納入市、區(qū)、鎮(zhèn)(街)、村規(guī)劃。

(2)完善資金投入機(jī)制。健全常態(tài)、穩(wěn)定的地方環(huán)境治理財(cái)政資金投入機(jī)制和有效的資金專(zhuān)款專(zhuān)用監(jiān)管制度。深化綠色金融改革創(chuàng)新,創(chuàng)新市場(chǎng)化環(huán)境治理模式,鼓勵(lì)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等社會(huì)投資主體參與,推動(dòng)綠色金融工具模式創(chuàng)新,探索多樣化環(huán)境治理投融資政策,積極拓寬投融資渠道。開(kāi)展自然資源領(lǐng)域生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制試點(diǎn),支持南沙新區(qū)國(guó)家首批氣候投融資試點(diǎn)建設(shè),探索聯(lián)合港澳開(kāi)展氣候投融資創(chuàng)新。

第41條 完善環(huán)境設(shè)施服務(wù)

完善城鄉(xiāng)排水體系。優(yōu)化污水廠布局,提升污水處理能力。完善城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部等薄弱地區(qū)的配套管網(wǎng)建設(shè),推進(jìn)老舊排水管網(wǎng)更新改造,全面補(bǔ)齊中心城區(qū)污水收集能力短板,持續(xù)推進(jìn)雨污分流改造。統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)污水治理,逐步補(bǔ)齊鎮(zhèn)村處理能力短板,提升污水收集處理效能。到2035年,城市生活污水集中收集率、農(nóng)村生活污水處理設(shè)施正常運(yùn)行率進(jìn)一步提升,城鄉(xiāng)排水體系基本完善。

第42條 完善環(huán)境監(jiān)管服務(wù)

(1)完善生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。按照國(guó)家和省的統(tǒng)一部署,推進(jìn)涵蓋多要素、布局合理、功能完善的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。加強(qiáng)溫室氣體監(jiān)測(cè),逐步納入生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)體系。提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)一體化能力,充分利用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、5G、無(wú)人機(jī)(船)、地理信息系統(tǒng)、智能感知、遙感等新技術(shù)手段完善監(jiān)測(cè)體系。大力推進(jìn)大氣和水環(huán)境預(yù)警防控網(wǎng)絡(luò)建設(shè),構(gòu)建國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、與國(guó)際先進(jìn)水平接軌的生態(tài)環(huán)境預(yù)警防控體系,提升廣州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警防控能力。

(2)推動(dòng)生態(tài)環(huán)境智慧化管理。整合各類(lèi)生態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù)資源及市、區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù),推進(jìn)和完善生態(tài)環(huán)境管理系統(tǒng)信息化建設(shè)。持續(xù)完善廣州市環(huán)境信息資源共享平臺(tái)和環(huán)境地理信息系統(tǒng)的建設(shè)。深化“穗智管”城市運(yùn)行管理中樞的生態(tài)環(huán)境主題建設(shè)。

第43條 完善生態(tài)環(huán)境信息公開(kāi)

繼續(xù)推進(jìn)環(huán)境政務(wù)新媒體矩陣建設(shè),進(jìn)一步加大生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)力度。加強(qiáng)政務(wù)輿情監(jiān)測(cè)、分析研判及防控應(yīng)對(duì)。大力推進(jìn)企業(yè)環(huán)境信息公開(kāi),推動(dòng)企業(yè)溫室氣體排放信息披露。完善重大行政決策公眾參與制度,暢通公眾便捷訪問(wèn)及監(jiān)督渠道。持續(xù)拓寬公眾監(jiān)督渠道,逐步提高公眾對(duì)生態(tài)文明建設(shè)的參與度及滿(mǎn)意度。

第十章 完善環(huán)境政策

第44條 產(chǎn)業(yè)環(huán)境政策

(1)加強(qiáng)項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入管理。強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控的剛性約束,將其作為規(guī)劃資源開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整、城鎮(zhèn)建設(shè)以及重大項(xiàng)目選址的重要依據(jù),并在政策制定、規(guī)劃編制、執(zhí)法監(jiān)管過(guò)程中做好應(yīng)用。

(2)提升工業(yè)發(fā)展綠色水平。鼓勵(lì)全市新建工業(yè)園區(qū)按國(guó)家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)劃建設(shè),推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)、低碳工業(yè)園區(qū)、生態(tài)工業(yè)園區(qū)等建設(shè),推進(jìn)村鎮(zhèn)工業(yè)集聚區(qū)升級(jí)改造。以園區(qū)為載體推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展,新建項(xiàng)目原則上進(jìn)園入?yún)^(qū),項(xiàng)目清潔生產(chǎn)應(yīng)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。園區(qū)外不滿(mǎn)足治污要求的紡織印染、化工、機(jī)械、服裝、皮革、電鍍、皮具等分散企業(yè),按照“先升級(jí)、再集中”的原則實(shí)施升級(jí)入園。到2025年,具備條件的省級(jí)以上園區(qū)全部實(shí)施循環(huán)化改造。

第45條 生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制

深化生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作,推進(jìn)森林、濕地等重點(diǎn)領(lǐng)域生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償或生態(tài)效益補(bǔ)償。落實(shí)流域水環(huán)境生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償政策。根據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)形勢(shì),構(gòu)建補(bǔ)償增長(zhǎng)機(jī)制;探索建立資金補(bǔ)償之外的其他綠色利益分享和合作機(jī)制。

第46條 污染源監(jiān)督管理

(1)嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批及監(jiān)管。持續(xù)深化環(huán)境影響評(píng)價(jià)領(lǐng)域“放管服”改革,推進(jìn)生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)聯(lián)動(dòng),將溫室氣體管控納入環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理。嚴(yán)格執(zhí)行主要污染物排放總量指標(biāo)相關(guān)管理政策,對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目排放的主要污染物實(shí)行等量或倍量替代。

(2)構(gòu)建以排污許可制為核心的固定污染源監(jiān)管制度體系。推動(dòng)環(huán)境要素全覆蓋,探索將環(huán)境噪聲、溫室氣體納入排污許可管理。推動(dòng)排污許可與環(huán)境影響評(píng)價(jià)、總量控制、自行監(jiān)測(cè)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)等生態(tài)環(huán)境管理制度的銜接聯(lián)動(dòng)。強(qiáng)化固定污染源“一證式”執(zhí)法監(jiān)管。推行以排污許可證載明事項(xiàng)為重點(diǎn)的清單式執(zhí)法檢查。

第47條 區(qū)域生態(tài)環(huán)境共保共育

(1)推進(jìn)環(huán)境保護(hù)多邊合作機(jī)制。積極參與廣東省、珠三角、粵港澳大灣區(qū)環(huán)境污染治理及生態(tài)保護(hù)與修復(fù)合作。共同維育區(qū)域自然山水格局,保護(hù)廣州北部青云山脈、九連山脈、羅浮山脈,與大灣區(qū)西部、北部、東部山體共同形成區(qū)域山體生態(tài)屏障。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域協(xié)同共治,共同開(kāi)展珠江口海域海洋環(huán)境綜合治理,推動(dòng)建立粵港澳大氣污染聯(lián)防聯(lián)治合作機(jī)制,配合廣東省跨市河流生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作,加強(qiáng)大灣區(qū)低碳發(fā)展及節(jié)能環(huán)保技術(shù)的交流。積極參與構(gòu)建排污權(quán)、碳排放權(quán)交易區(qū)域市場(chǎng)機(jī)制,支持廣州碳排放權(quán)交易中心參與粵港澳大灣區(qū)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)。合作建立跨境污染信息共享機(jī)制、跨區(qū)域聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制和突發(fā)環(huán)境污染事故聯(lián)合應(yīng)急機(jī)制。

(2)開(kāi)展城市間生態(tài)環(huán)境保護(hù)合作。以水源地保護(hù)、水環(huán)境污染治理和大氣污染聯(lián)防聯(lián)治為重點(diǎn),加強(qiáng)與佛山市、清遠(yuǎn)市、惠州市、東莞市、中山市的環(huán)境合作,深化南沙新區(qū)與東莞濱海灣新區(qū)、中山翠亨新區(qū),廣州開(kāi)發(fā)區(qū)與東莞水鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)區(qū)的結(jié)對(duì)合作。推進(jìn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施資源共建共享,推動(dòng)聯(lián)合執(zhí)法。

第十一章 推動(dòng)南沙打造國(guó)際一流生態(tài)環(huán)境品質(zhì)

第48條 建設(shè)美麗城區(qū)、美麗海灣

全球視野、對(duì)標(biāo)國(guó)際,建設(shè)具有國(guó)際一流生態(tài)環(huán)境品質(zhì)的美麗城市、美麗海灣,支撐南沙立足灣區(qū)、協(xié)同港澳、面向世界的重大戰(zhàn)略性平臺(tái)建設(shè)。依托山水林田海交相輝映的優(yōu)越自然資源稟賦,將全周期管理理念貫穿城市規(guī)劃、建設(shè)、管理全過(guò)程,用“繡花”功夫做好城市精細(xì)化治理,打造國(guó)際化濱海新城。以創(chuàng)建生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)為抓手,協(xié)同推進(jìn)陸源污染治理、海域污染治理、生態(tài)保護(hù)修復(fù)和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范,建設(shè)人與自然和諧共生的現(xiàn)代化“美麗南沙”。深入打好水污染防治和珠江口海域綜合治理攻堅(jiān)戰(zhàn),加強(qiáng)入海排污口動(dòng)態(tài)監(jiān)管,強(qiáng)化海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警能力建設(shè),推動(dòng)建設(shè)綠水長(zhǎng)流南沙。扎實(shí)推進(jìn)南沙“美麗海岸”保護(hù)與建設(shè),推動(dòng)親海空間建設(shè),建設(shè)美麗海灣。

第49條 維護(hù)生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)格局

尊重生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)格局特征,充分保護(hù)濕地生態(tài)系統(tǒng),嚴(yán)格管控南沙濕地,加強(qiáng)沿海灘涂與紅樹(shù)林保護(hù),加強(qiáng)廣東十八涌濕地等候鳥(niǎo)等重要棲息地保護(hù),加強(qiáng)南沙大山乸、黃山魯、南大山、十八羅漢等森林自然公園保護(hù),不斷提升生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性;加強(qiáng)獅子洋等重要灘涂、沼澤及淺海水域保護(hù),保障河口海岸交匯區(qū)生態(tài)安全;嚴(yán)格保護(hù)沙灣水道等飲用水水源保護(hù)區(qū),科學(xué)引導(dǎo)外圍緩沖區(qū)域合理開(kāi)發(fā)。加強(qiáng)南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(南沙片區(qū))、廣州南沙保稅港區(qū)等園區(qū)污染治理和風(fēng)險(xiǎn)防控。

第十二章 規(guī)劃實(shí)施機(jī)制

第50條 規(guī)劃銜接與融合機(jī)制

本規(guī)劃同廣州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃、資源開(kāi)發(fā)保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃在空間管控、環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)措施等方面進(jìn)行多規(guī)融合,建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)底圖、空間數(shù)據(jù)庫(kù)銜接規(guī)范,搭建規(guī)劃協(xié)調(diào)技術(shù)平臺(tái),建立完善規(guī)劃溝通協(xié)作常態(tài)化機(jī)制。規(guī)劃成果納入廣州市國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”。

第51條 規(guī)劃實(shí)施機(jī)制

(1)修編成果由市人大常委會(huì)審議,市人民政府印發(fā)實(shí)施。規(guī)劃是廣州市協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)的基礎(chǔ)性文件之一,是城市編制生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、污染防治規(guī)劃、環(huán)境治理規(guī)劃等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的依據(jù)。規(guī)劃提出的環(huán)境空間管控和約束性目標(biāo)是區(qū)域資源開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目建設(shè)的基本依據(jù),相關(guān)規(guī)劃、資源開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目建設(shè)等活動(dòng),應(yīng)符合本規(guī)劃相關(guān)要求。

(2)規(guī)劃修編的解釋權(quán)屬于市人民政府。本規(guī)劃一經(jīng)批準(zhǔn),任何單位和個(gè)人未經(jīng)法定程序無(wú)權(quán)變更。可變更情形包括:①上級(jí)人民政府制定的生態(tài)環(huán)境規(guī)劃發(fā)生變更。②行政區(qū)劃發(fā)生調(diào)整確需變更規(guī)劃的。③其他經(jīng)市人民政府評(píng)估需變更規(guī)劃的。

第52條 規(guī)劃監(jiān)督與評(píng)估機(jī)制

市人民政府將規(guī)劃相關(guān)目標(biāo)、任務(wù)、措施納入本地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃。構(gòu)建政府負(fù)責(zé)、生態(tài)環(huán)境部門(mén)統(tǒng)一監(jiān)督管理、有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)配合、全社會(huì)共同參與的規(guī)劃實(shí)施管理體系,加大宣傳力度,營(yíng)造良好的環(huán)保氛圍。市人民政府每年對(duì)規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)度評(píng)估。

附件:1. 廣州市水環(huán)境空間管控區(qū)劃定方案

2.廣州市河流清污通道分類(lèi)表

3.廣州市環(huán)境戰(zhàn)略分區(qū)圖

4.廣州市生態(tài)環(huán)境管控區(qū)圖

5.廣州市大氣環(huán)境管控區(qū)圖

6.廣州市水環(huán)境管控區(qū)圖

7.廣州市河道清污通道劃分圖

8.廣州市生態(tài)保護(hù)格局圖

附件1

廣州市水環(huán)境空間管控區(qū)劃定方案

附件2

廣州市河流清污通道分類(lèi)表

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

公開(kāi)方式:主動(dòng)公開(kāi)

廣州市人民政府辦公廳秘書(shū)處 2024年9月13日印發(fā)

掃碼進(jìn)入

掃碼進(jìn)入 掃碼進(jìn)入

掃碼進(jìn)入 掃碼打開(kāi)

掃碼打開(kāi) 關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)