歸檔時間:2023年08月15日

黨代會閉幕會上唱《國際歌》的傳統始于中共三大

在中共三大會址紀念館的“中國共產黨第三次全國代表大會歷史陳列”中,有一個區域吸引了不少觀眾駐足。在這里,觀眾可點播普通話、童聲、法語、俄語四個版本的《國際歌》。展柜中,還展示了1923年6月15日《新青年》季刊第一期中刊載瞿秋白翻譯的《國際歌》歌詞版面。今年6月,中共三大會址紀念館推出“唱響國際歌”活動,讓觀眾可以深入了解《國際歌》在中國翻譯與傳播的歷史。

為何《國際歌》在中共三大會址紀念館展陳宣教中占據這么重的分量?因為這里是中國共產黨全國代表大會史上,第一次唱響這首革命歌曲的地方。

對“Internationale”進行巧妙音譯

1923年6月20日,在中共三大閉幕會上,與會代表齊聚廣州黃花崗唱響《國際歌》。中共三大代表徐梅坤在《九旬憶舊——徐梅坤生平自述》中提到:“由瞿秋白指揮,大家高唱會議期間剛學會的《國際歌》。中共三大就在雄壯有力的歌聲中勝利閉幕了。”當時,中共三大代表瞿秋白、張太雷因為在蘇聯學習和工作的時間比較長,所以較早就掌握了《國際歌》的唱法。

歌聲雄壯,黃花作證。從此,在黨的全國代表大會閉幕會上,唱《國際歌》成為傳統,延續至今。

中共三大會址紀念館副館長吳石堅告訴記者,《國際歌》在廣州唱響,繼而傳遍全中國,對中國革命文化產生積極影響。他介紹,1919年五四運動后,中國進入了新民主主義革命階段。伴隨著共產主義思想傳入中國的,還有著名的無產階級戰歌《國際歌》。大約在1920年,《國際歌》傳到中國,還被翻譯成中文,但當時的翻譯只是一種介紹,并沒有“流行”起來。1920年,21歲的瞿秋白赴莫斯科考察。在各種場合里,屢屢唱響的《國際歌》令他熱血沸騰。1923年,瞿秋白回國,并擔任了中國共產黨機關刊物《新青年》的主編,他開始著手翻譯《國際歌》。

在翻譯過程中,瞿秋白將《國際歌》歌詞最后一句中的法文單詞“Internationale”進行了巧妙的音譯。對此,他特別說明:“各國都有譯本,而歌時則聲調相同,真是異語同聲,世界大同的兆象。”在瞿秋白等革命者的心中,雖然膚色不同,語言有別,但當人們唱出“英德納雄納爾”時,全世界的無產者們萬口同聲,遙遠共鳴,是多么壯觀的景象。

那么,為什么代表們沒有在中共三大的其他時間里唱《國際歌》呢?吳石堅解釋說,據徐梅坤回憶,會議期間代表們考慮到會址周邊各種人員來往較多,為了保證會議不受到干擾,所以選擇到黃花崗唱《國際歌》。

瞿秋白唱著《國際歌》走上刑場

瞿秋白曾擔任北京《晨報》駐俄記者、莫斯科東方大學助教等職,熟悉俄語。他翻譯的《國際歌》是以俄國社會民主工黨黨員柯茨的俄譯本為底本翻譯為中文的。

據吳石堅介紹,在瞿秋白之前,《國際歌》在中國已有三種譯文,最早為1920年10月,廣州無政府主義者區聲白以《勞動歌》為題,發表在《勞動者》,署名列悲;同年11月,張逃獄譯《勞動國際歌》,發表在《華工旬報》;1921年9月,耿濟之、鄭振鐸譯《第三國際黨的頌歌》,發表在《小說月報》。這三個版本的《國際歌》都沒有結合曲譜,也沒有進行過演唱。而瞿秋白翻譯的《國際歌》不僅結合了曲譜,還首次進行奏唱。

在瞿秋白翻譯《國際歌》的同年,著名革命詩人、共產黨員蕭三也翻譯了《國際歌》,這就是《國際歌》通用版。他在《<國際歌>歌詞修改說明》提到:“一九二三年夏,在莫斯科附近瓦西欽諾村,蘇維埃農場歇伏時,我和陳喬年同志在農事及學習之余,根據法文和俄文開始重新翻譯一遍。國內這十多年來所唱的《國際歌》,就是我們那時候所譯的”。蕭三翻譯的《國際歌》也采用了音譯方式,但將“英德納雄納爾”改為“英特納雄耐爾”,稍作調整。

當年,省港大罷工工人高唱《國際歌》進行斗爭;在北伐戰爭中,國民革命軍也傳唱著《國際歌》;1926年11月,中國青年出版社出版俄國第一本《革命歌集》,其中第一首就是《國際歌》;1927年,毛澤東在武昌農民運動講習所, 把《國際歌》印發給學員作為重要教材。

吳石堅介紹,蕭三翻譯的《國際歌》版本后來經過兩次修訂。1939年,著名音樂家呂驥、冼星海、賽克等人參與修訂;1962年,修訂本由中國音樂家協會、中央人民廣播電臺審定。這兩次修訂,僅作個別文字的修改,最終形成定本。

1935年6月18日,年僅36歲的瞿秋白從容走上刑場,他最后一次唱響《國際歌》。“雄壯的國際歌,是這個年輕人革命生涯的序曲,是他革命生涯的陪伴,又是他革命生涯的尾章,更成為日后激勵中國革命志士勇往直前的不朽戰歌。”吳石堅表示。

《義勇軍進行曲》深受《國際歌》影響

《國際歌》產生于法國巴黎公社革命后,由法國著名革命家鮑狄埃作詞、狄蓋特作曲。這首歌曲對著名音樂家聶耳創作《義勇軍進行曲》產生了積極影響。《義勇軍進行曲》最初是電影《風云兒女》的主題歌,其導演許幸之曾經問過聶耳:“你是不是受了《國際歌》和《馬賽曲》的一些影響?”聶耳坦言:“是受它們一些影響的,不過它比《國際歌》更明快,比《馬賽曲》更激昂。”

吳石堅指出,在大革命和抗日戰爭時期,廣東革命音樂崛起。《國際歌》在中共三大首先唱響,《國民革命歌》也在廣州首先唱響,這兩首歌都與法國音樂密切相關。不僅如此,冼星海、馬思聰都是從廣州走出去的著名音樂家,他們曾赴法國學習音樂,回國后積極投身抗日文藝活動。

紅色尋蹤

十八位烈士畫像展出錚錚誓言猶在耳畔

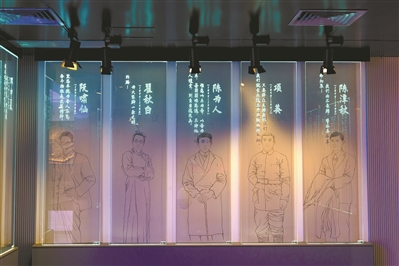

在中共三大會址紀念館二樓,走過《國際歌》展覽區域、代表們熱烈討論的復原場景,來到一處相對獨立的空間,這個空間雖然不大,卻給人一種莊嚴的感覺。這里的墻上,介紹了中共三大代表中的18位烈士,分別是:金佛莊、劉爾崧、鄧培、李大釗、王荷波、張太雷、向警予、朱少連、何孟雄、林育南、蔡和森、劉天章、鄧中夏、阮嘯仙、瞿秋白、陳為人、項英、陳潭秋。

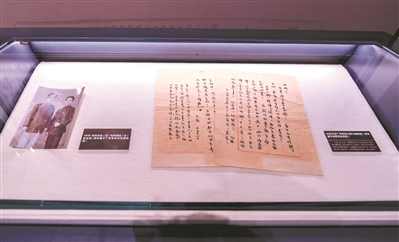

左邊為劉爾崧與阮嘯仙的合照,右邊為向警予的書信

駐足在這18位烈士的畫像前,看著畫像上方、烈士們曾經發出的振聾發聵的話語,讓人無比動容:金佛莊“為了革命的勝利,雖赴湯蹈火,在所不辭”;王荷波“為了工人階級革命的勝利,就得犧牲個人的一切”;向警予“要在世界上放一個特別的光明”;朱少連“搞革命,不是為了圖享受”;劉天章“絕不為敵人的威武所屈服,也絕不被他們的利祿所誘”;鄧中夏“骨頭燒成灰還是共產黨員”;阮嘯仙“堅忍卓絕為吾人本色,奮斗犧牲是我輩精神”;瞿秋白“為大家辟一條光明的路”;陳為人“惟愿以樂為苦,以苦為樂,若因困難思退,不待他人譴責,則自當愧死矣”……這些錚錚誓言蘊含的英雄精神是中華民族寶貴的精神財富,是中國共產黨人守護初心之魂、堅定理想信念的精神密碼。

中共三大會址紀念館內的墻上,介紹了中共三大代表中的烈士以及他們說過的振聾發聵的話語

這18位革命烈士在新民主主義革命時期的奮斗征程中,分別犧牲在廣州、北京、上海、南京、武漢等地。犧牲時,他們中有人正處于不惑之年,有人方處于20多歲的青春,他們短暫的生命永遠定格在人生最燦爛的年華。他們為民族的解放、人民的幸福付出一切,在信仰與生命的選擇中作出了可歌可泣的抉擇。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網