國際博物館日特別策劃

每一件文物都是歷史的見證,具有唯一性和不可再生性。文物修復有一套嚴謹、規范的工作流程,修復工作的周期一般都比較長,文物修復師需要有足夠的毅力與耐心。廣東省博物館文物保護科技中心的修復師們,通過一代代的接續努力,才讓文物以它優美且真實的“姿態”,呈現在世人面前。

在歷史的長河中,人的生命轉瞬即逝,而文物的“生命”,則在文物修復師的手中,不斷延續。今天是國際博物館日,向守護古人智慧的文物修復師致敬!

一幅古畫,在清水的浸透下,用保護膜封好后經過一夜的時間,已經到了最關鍵的環節——“揭裱”。畢佳輕輕地用毛巾將多余的水分吸干后,就開始了揭裱的工作,先揭下的是兩層“腹背紙”,之后就是“命紙”,顧名思義,“命紙”決定著這幅畫的“生命”的長短。

書畫修復師:被“古畫修復”的神秘感所吸引

“揭裱完之后,我們就會使用配好的材料,對需要修補的位置進行補配。”畢佳說,修補的材料一定會在修補之前配好色,盡管很難做到一模一樣,但是補紙的顏色要與畫心的顏色相近,材料纖維也要相近,厚薄程度也要相近。修補完蟲洞的位置之后,畫心背面再刷上漿糊,再上命紙,按照原有裝裱款式復原畫作。

修復完畢,書畫修復師畢佳揭去書法家吳昌碩篆書八言聯的保護膜。

畢佳是廣東省博物館文物保護科技中心的一位書畫修復師,畢業于吉林藝術學院古畫修復與裝裱專業。“當時選這個專業,是被這個比較特別的專業名稱吸引了。”她回憶說,當時覺得古畫修復很神秘,但當真正去學習的時候,發現只要與古畫相關的專業都要學,這樣才能去完成修復工作。

王亞龍 在粵博從事文物保護修復12年

無機文物修復師:破碎陶還原歷史面貌

兩根細細的竹制牙簽,一把軟軟的毛刷,就成了申翔鵬手中清理陶片最重要的工具。他雙手戴上藍色的手套,一只手托著破碎的陶片,用潔凈的毛刷輕輕地清理著陶片上的泥土。當毛刷已無泥土可刷后,他將右手的藍色手套脫下,輕輕地捏住牙簽,然后開始了更加精細的清理工作。

秦臻 在粵博從事無機質文物保護修復4年

宋薇 在粵博從事文物保護修復13年

“我主要從事的是無機質文物保護修復工作,當年高中畢業后去烏克蘭國立藝術與建筑大學留學,學的是雕塑與文物保護修復專業,主要學習陶瓷器、青銅器修復,也有雕塑、水彩、油畫等課程。” 廣東省博物館文物保護科技中心修復師申翔鵬說,無機質文物主要包括陶器、瓷器、青銅器、玉器等。“我手上的陶片就屬于無機質文物,現在進行的步驟是清理。”

他介紹說,在進行修復前,需要根據文物病害現狀制定保護修復方案,經過論證和審批通過后才能實施修復。

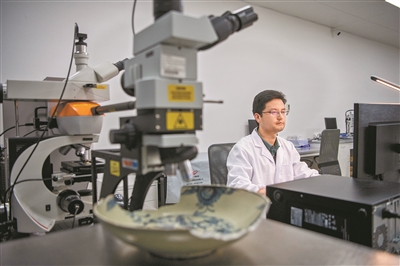

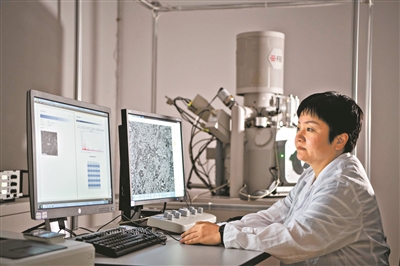

科技保護工作:納米級掃描電鏡觀察判定未知物

“在肉眼看起來光滑對稱的蝴蝶翅膀,在掃描電子顯微鏡的鏡頭下,也是會呈現出不規則的一面的。” 文物保護科技中心館員劉曉清介紹,掃描電鏡成像可以放大到52萬倍,達到納米級別,能夠對器物有著更加細致的觀察和分析。

比如“南澳I號”出水文物上的凝結物,附著的海洋生物大多是藤壺、珊瑚蟲一類,主要就是含鈣類物質,通過元素的分析就可以基本確定這些鈣類是屬于瓷器上的凝結物。但海水鹽分里的氯元素對于陶瓷的釉層破壞是很大的,有時候并不是所有的文物都適合溶液浸泡出鹽分,所以離子色譜儀會受到一定的局限,這時使用掃描電鏡可以觀察到很微觀的結晶鹽,再結合氯元素判定是否仍存在對文物有破壞性的鹽分。

“南澳I號”出水的瓷器鐵器凝結物,目前保存在廣東省博物館。

海洋文化遺產保護:廣東的優勢和特色

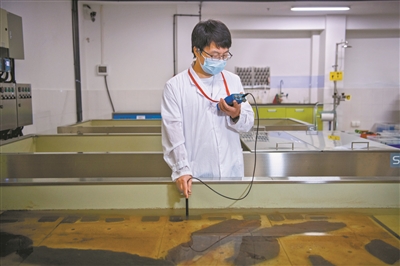

在廣東省博物館出水文物的實驗室內,來自“南澳I號”的船板和瓷器等海洋出水文物正靜靜地“躺”在特制的脫鹽水池中。

“由于這些文物經過海水的數百年浸泡,存在海水中各種鹽分的侵蝕。因此,為文物‘脫鹽’就成了非常必要且重要的文物保護環節。”

廣東省博物館文物保護科技中心主任張歡介紹,廣東海洋文化資源豐富,我們廣東的“南海I號”南宋古船的發現,拉開了中國水下考古工作的序幕,我們還有“南澳I號”明代古船水下考古與保護的實踐,海洋文化遺產保護是我們的優勢和特色。

張歡 在粵博從事文物修復與科技保護20年

“由于廣州在我國古代海上絲綢之路的特殊重要地位,在傳世文物方面,這里有非常豐富的外銷藝術品,這也是我們特色。”張歡說,這些文物的制作材料、工藝、風格有中國的也有國外的,具有中外結合的特征,把這些問題搞清楚,才能更好地對文物進行修復。

劉曉清 在粵博從事科技保護12年

“文物修復,不僅要有效,還得安全。” 張歡說,文物保護修復技藝既要傳承,也要創新發展。優秀的、可靠的傳統工藝,應該繼承。然而,如果一些工藝對文物保存有明確的不利影響,就要考慮改進和發展,尋求更加妥善的替代方法。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網