海交史學(xué)者蔡鴻生在《讀史求識(shí)錄》里記載了北宋畫家、詩人文同在《丹淵集》里寫的一首《冷瓶》詩。詩中寫到一種“蕃胡入中國(guó)”“攜之五羊市”的陶器,具有“課以沸泉沃,冰雪變立可”的功效。他認(rèn)為這種“冷瓶”就是古代的熱水冷卻器。

蔡鴻生還記載了另一種被稱作“海井”的“咸水淡化器”。他說,面對(duì)這些不見于正史的物件,讓人深感“盡管‘海絲’已經(jīng)被熱心人‘炒’起來了,歷史上可歌可泣的‘海事’內(nèi)幕卻依然有待于素心人去發(fā)覆”,而“古代海舶在驚濤駭浪中漂洋過海,反映出人類為擴(kuò)大生存空間的壯舉和冒險(xiǎn)精神。其艱巨性、復(fù)雜性和神秘性,完全足以引發(fā)出一門‘海洋歷史人類學(xué)’。”

的確,這些物件,及與之相伴的故事,確實(shí)應(yīng)該更多地成為廣州城市記憶的一部分。因?yàn)檫@本就是一座向海而興的城市。

嶺南先民與海共生的時(shí)間當(dāng)早于秦

學(xué)者陳澤泓在《廣府文化》第十九章《商業(yè)與海上絲路》的開篇寫道:“由于特殊的地理環(huán)境,形成了古代廣東向北陸路不便而向南朝大海開放的格局,造成了廣東經(jīng)濟(jì)向海外貿(mào)易傾斜的發(fā)展趨勢(shì)。”而不少研究者也認(rèn)為,秦平南越時(shí)“一軍處番禺之都”,選擇番禺作為東南三郡首郡之治所,顯見當(dāng)時(shí)此地已經(jīng)有了一個(gè)有相當(dāng)規(guī)模的、地位重要的居民聚居地。雖然對(duì)它的早期面貌現(xiàn)在還有很多問題需要去研究,但可以推想,依托當(dāng)時(shí)江海交匯的獨(dú)特自然地理環(huán)境,先民與海共生的時(shí)間當(dāng)遠(yuǎn)早于秦時(shí)。

據(jù)《廣東海上絲綢之路史》,中國(guó)南海之名在古代所指的范圍因時(shí)而異,先秦時(shí)泛指中國(guó)南方;《史記》中記載的秦始皇“上會(huì)稽,祭大禹,望于南海”,指的是今天的東海;秦始皇三十三年(公元前214年)統(tǒng)一嶺南后在廣東地區(qū)設(shè)置南海郡,海疆實(shí)臨南海,“此時(shí)所說的南海,才是指今天的南海,而南海的名稱也首次在中國(guó)地圖中有所標(biāo)示。”之后歷代也有稱“漲海”的,一些學(xué)者推測(cè)可能是根據(jù)潮汐漲落的海水形態(tài)而言。

南海幅員廣闊,資源豐富,不僅與相鄰海區(qū)交通便利,而且是我國(guó)遠(yuǎn)洋航行的必經(jīng)之地,其諸多海峽一起構(gòu)成了遠(yuǎn)航的自然基礎(chǔ),加上十分豐富優(yōu)良的河口港灣,獨(dú)特的季風(fēng)和海流資源,深廣的內(nèi)陸經(jīng)濟(jì)腹地,古代廣東海洋文明的興起與發(fā)展可謂是大自然的“天賜良緣”。

史學(xué)家呂思勉言:“貿(mào)遷往來,水便于陸,故南琛之至尤早。《史記·貨殖列傳》言番禺為珠璣、犀、玳瑁、果布之湊,此語必非言漢時(shí),可見陸梁之地未開,蠻夷賈船,已有來至交、廣者矣。”

考古發(fā)現(xiàn)表明早在距今五六千年以前,珠江口一帶的先民便已通過舟船互相往來,而石拍等物件的發(fā)現(xiàn),更進(jìn)一步說明這里與分布在整個(gè)環(huán)太平洋地區(qū)的“樹皮布文化”有密切關(guān)聯(lián)。到距今4800年-4300年左右的石峽時(shí)期,珠江三角洲與閩江中下游乃至江浙地區(qū)的貿(mào)易交往等,也應(yīng)當(dāng)有一部分是通過海路進(jìn)行的。此外如陶器、銅鼓、銅鉞、航船、有肩有段石錛等器物,也驗(yàn)證著太平洋地區(qū)的廣大范圍內(nèi)早期人類跨越遙遠(yuǎn)海路的交往。先秦時(shí)期的廣東先民已經(jīng)穿梭于中國(guó)南方海乃至南太平洋沿岸及其島嶼,其文化可能間接影響印度洋沿岸及其島嶼。

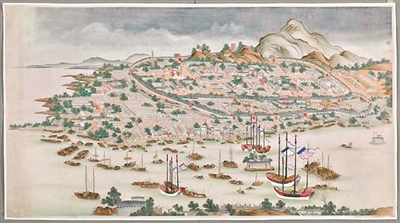

效果圖為清代彩繪絹本局部,該作品以全景紀(jì)實(shí)的方式生動(dòng)再現(xiàn)了清廣州珠江灘的景觀

但我們也應(yīng)該看到,在秦漢之前的嶺南地區(qū),總體發(fā)展程度還比較落后,基本上處于軍事酋長(zhǎng)制,或者初期奴隸制制度的影響下。秦代開始設(shè)立的郡縣制度大大推動(dòng)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與變更,令嶺南與中華大地的其他地區(qū)之間更為緊密地聯(lián)結(jié)成為一個(gè)整體,而作為重要海上貿(mào)易集散地的番禺,也注定要在未來的發(fā)展中,變得更加光彩奪目。

勇闖江海,城市發(fā)展呈現(xiàn)顯著的“外向型”特色

秦漢時(shí)期,今廣州城區(qū)范圍內(nèi)相當(dāng)大的范圍仍是海面。秦末“任囂城”毗鄰珠江北岸,大致在今天西湖路一線南側(cè),南岸約在今天市二宮一帶,珠江寬約2020米,為今天的10倍以上,實(shí)際上相當(dāng)于建城在海邊。直到東漢末年,交州刺史步騭在番禺重修“越城”時(shí),珠江北岸線仍在今北京路東側(cè)樂善里一線。1954年,廣州沙河頂?shù)臐h墓里出土了一艘東漢陶船模型。在它的尾部發(fā)現(xiàn)了舵,表明已經(jīng)具備了入海遠(yuǎn)航的能力。它呈現(xiàn)著兩漢時(shí)期人類勇闖江海時(shí)的歷史圖景。

《清代 樟林港的紅頭船》 馮少協(xié) 油畫作品

1983年,在廣州的象崗山麓發(fā)現(xiàn)了著名的南越王趙眜墓。墓中出土的許多東西來自海外,如波斯風(fēng)的銀盒,以及金花泡、象牙、乳香等。其中銀盒被認(rèn)為是嶺南發(fā)現(xiàn)的最早的舶來品,其造型和紋飾與中國(guó)漢代的器物迥異,而與伊朗波斯帝國(guó)時(shí)期的器物相似,在山東發(fā)現(xiàn)的齊臨淄王墓出土銀盒與之很像,一般認(rèn)為是從海路傳入,但一些學(xué)者也認(rèn)為不排除由滇緬印道或交趾陸道舶來的可能。金花泡則一般認(rèn)為與東西方間的海上航路有關(guān),以印度、巴基斯坦為中轉(zhuǎn)站,工藝源頭可以追溯到公元前1600年-1100年的古希臘邁錫尼文,反映出2000多年前嶺南地區(qū)就已經(jīng)與歐洲有了直接或間接的文化聯(lián)系。象牙來自非洲,乳香可能來自紅海。

而在南越國(guó)宮苑中大量采用的石構(gòu)建筑,在我國(guó)秦漢時(shí)期的遺址中是一個(gè)獨(dú)特的存在。當(dāng)中的一些技術(shù),并未見于當(dāng)時(shí)的其他地區(qū)。曾經(jīng)有專家提出,當(dāng)時(shí)本地已傳入西方的建筑技術(shù),考慮到那個(gè)時(shí)期的中西間海上通道的發(fā)展水平,可以說這種推測(cè)具有一定的合理性。可以說,這種有些形似西方石構(gòu)建筑技術(shù),又結(jié)合東方的造園風(fēng)格,就是南越國(guó)宮署御花苑最突出的特色。

魏晉南北朝時(shí)期,嶺南的政治、經(jīng)濟(jì)地位進(jìn)一步提高,促使嶺南對(duì)外交往及海道貿(mào)易進(jìn)一步發(fā)展。三國(guó)吳黃龍三年(231),孫吳政權(quán)派朱應(yīng)和康泰出使今越南中部的林邑、扶南(今柬埔寨)。這是史書中首次記載中國(guó)派專使出使南海諸國(guó),當(dāng)時(shí)便是從番禺起航。西晉太康二年(281),“安南將軍廣州牧騰(應(yīng)為滕)侯作鎮(zhèn)南方”,“大秦國(guó)奉獻(xiàn)琛,來經(jīng)于州,眾寶機(jī)麗,火布尤奇”。這是廣州與歐洲大秦(即東羅馬帝國(guó))直接來往的最早的明確記錄。東晉法顯從陸路前往印度取經(jīng),原本計(jì)劃從海道返國(guó)由廣州登岸,因臺(tái)風(fēng)偏航至山東青州。他在《佛國(guó)記》中記載,從耶婆提國(guó)(今蘇門答臘島或爪哇島)到廣州正常情況只需要五十天,可見航海技術(shù)較之前有了較大提升,而廣州也是東南亞各地前往中國(guó)的主要目的港。《梁書》中記載的“南海諸國(guó)”有15個(gè)國(guó)家和地區(qū),不僅包括東南亞諸國(guó),而且西到印度和歐洲大秦,展示了此時(shí)從廣州出發(fā)的海上航路的寬廣。

而廣州的城市發(fā)展也在此時(shí)呈現(xiàn)出顯著的“外向型”特色:“四方珍怪,莫此為先,藏山隱水,環(huán)寶溢目。商舶遠(yuǎn)屆,委輸南州。”陳澤泓認(rèn)為,“一筐之物,可資數(shù)世”的貿(mào)易結(jié)構(gòu)“使廣州這個(gè)當(dāng)時(shí)的邊城顯示出一種特殊的商業(yè)繁榮的景象……廣州的收入成為政府財(cái)政的重要來源”,以至于梁武帝蕭衍感嘆:“朝廷便是更有廣州。”

尤為值得一提的是,東晉南朝時(shí)全國(guó)通用銅錢,但在交廣地區(qū)由于對(duì)外貿(mào)易的影響,“全以金銀為貨”,可見其貿(mào)易體系之特殊。

“雄藩夷之寶貨,冠吳越之繁華”

隋 建南海神廟

開皇九年(589),隋滅陳朝,建立起統(tǒng)一的強(qiáng)大帝國(guó)。隋朝對(duì)發(fā)展對(duì)外交往十分重視,弗定嶺南,隋文帝便詔令廣州當(dāng)局不得侵漁前來通商朝貢的海外客商。五年后,隋朝在廣州建南海神廟,祀南海神祝融。隋煬帝更是銳意經(jīng)略海外,在大業(yè)年間派常駿、君政攜綢緞五千匹出使赤土國(guó)(今馬來西亞),赤土國(guó)派王子回訪,帶來金芙蓉冠、龍腦香等珍物。時(shí)人記載:“南海、交趾,各一都會(huì)也……商賈至者,多取富焉”。

唐 運(yùn)漕商旅往來不絕

唐人杜佑稱隋代廣州與荊州、揚(yáng)州、益州、越州等大城市“運(yùn)漕商旅往來不絕”。這既得力于唐王朝開闊的視野、強(qiáng)盛的國(guó)力,也得益于其從中央到地方建立起一整套的專職或相關(guān)涉外職能機(jī)構(gòu),形成完善的外交、外貿(mào)管理體系。在中央的外交專職機(jī)構(gòu)為鴻臚寺和尚書省主客司,在地方則主要落實(shí)在節(jié)鎮(zhèn)(道)、邊州和互市監(jiān),同時(shí)制定了若干涉外法令、規(guī)則,保護(hù)外僑、外商利益。唐中期以后,海上絲路的地位不斷上升,其中“廣州通海夷道”為諸航路中最為重要的一條。它從廣州出發(fā),沿著傳統(tǒng)的南海海路穿越南海、馬六甲海峽,進(jìn)入印度洋、波斯灣,出霍爾木茲海峽后可以進(jìn)入阿曼灣、亞丁灣和東非海岸,歷經(jīng)九十多個(gè)國(guó)家和地區(qū),航期(不計(jì)沿途停岸時(shí)間)約八十九天,是8世紀(jì)-9世紀(jì)世界最長(zhǎng)的遠(yuǎn)洋航線,全程約14000公里,同時(shí)有許多支線,其中許多也與廣州有來往,“廣人與夷人雜處……日發(fā)十余艇……周以歲時(shí),循環(huán)不絕。”

唐開元年間,在嶺南設(shè)有押蕃舶使,處理外交事務(wù),與節(jié)度使并稱“二使”。開元二年(714)左右,唐在廣州設(shè)置了中國(guó)歷史上第一個(gè)對(duì)外貿(mào)易管理機(jī)構(gòu)——市舶使院,也稱“廣州結(jié)好使”,與外商交流溝通。城西一帶專供外商居住,稱為“蕃坊”,在廣州“并任蕃商列肆而市”。伴隨著手工業(yè)、商業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通業(yè)的發(fā)達(dá),廣州成為國(guó)內(nèi)舉足輕重的商業(yè)中心之一,所謂“漲海(即南海)奧區(qū),番禺巨鎮(zhèn),雄藩夷之寶貨,冠吳越之繁華”,而廣州的西村窯瓷器也發(fā)展成為對(duì)外貿(mào)易的大宗。

宋 廣州成中國(guó)最大外貿(mào)港口

到了宋代,廣州更是發(fā)展成為中國(guó)最大的外貿(mào)港口。宋在廣州設(shè)立了提舉市舶司,負(fù)責(zé)管理外國(guó)商人和使者事宜。據(jù)陳澤泓等學(xué)者的統(tǒng)計(jì),宋代來廣州貿(mào)易的國(guó)家和地區(qū)近70個(gè),很多外商干脆帶著家眷來經(jīng)商,在廣州長(zhǎng)住的也不少。

元 專營(yíng)外貿(mào)之“舶牙”出現(xiàn)

元代廣州的市舶司繼續(xù)設(shè)立,更出現(xiàn)了“舶牙”這種專營(yíng)進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)的經(jīng)紀(jì)人,成為明代“牙行”和清代“行商”之濫觴。明代實(shí)行朝貢貿(mào)易,只在寧波、泉州和廣州三地設(shè)立市舶司,廣州負(fù)責(zé)對(duì)東南亞貿(mào)易,來往的國(guó)家和地區(qū)最多。

明 “訂貨加工”模式形成

永樂元年(1403)在廣州口岸建立專門接待外國(guó)商使的驛館“懷遠(yuǎn)驛”,有驛舍120多間,地址就在今天的十八甫一帶。嘉靖二年(1523)因日本貢使在寧波火并及趁機(jī)掠殺,朝廷罷泉州、寧波市舶司,只留廣州市舶司一口通商,江南一帶的貨物也只能集中到廣州售賣,號(hào)為“走廣”。

明中葉以后,廣州的對(duì)外貿(mào)易更為興旺。萬歷年間,每年夏冬兩季在廣州海珠島(今長(zhǎng)堤一帶)舉辦為期數(shù)周甚至數(shù)月的定期市,允許各國(guó)商人前來廣州直接與中國(guó)商人貿(mào)易,這可說是古代的“廣交會(huì)”。繁榮的商貿(mào)令廣州城市進(jìn)一步擴(kuò)大,特別是靠近定期市的濠畔街、高第街一帶,“飲食之盛,歌舞之多,過于秦淮數(shù)倍。”而珠三角一帶的本地商人大量出海貿(mào)易也促進(jìn)了“訂貨加工”模式的形成,陳澤泓解釋:“就是廣州的舶主、海商到海外貿(mào)易,有意識(shí)地接受外商特別是華僑商人定購(gòu)中國(guó)貨物的樣品及訂貨資金,返回廣州交給‘纜頭’(舶主、海商、百工之間的中間人)去同有關(guān)工場(chǎng)商定,按樣加工,定制貨物,再按時(shí)將貨物販運(yùn)出海賣給訂貨外商。”

清 “一口通商”占據(jù)優(yōu)勢(shì)

進(jìn)入清代,廣州的對(duì)外貿(mào)易除了在明代已經(jīng)開通的印度洋、南洋、日本、歐洲和拉丁美洲航線外,還開辟了廣州經(jīng)好望角到北美、廣州到大洋洲、廣州到俄羅斯的航線,而歐洲各國(guó)也陸續(xù)到廣州建立商館。清政府委托具有官商性質(zhì)的廣東十三行商控制和壟斷廣州對(duì)外貿(mào)易事務(wù),從而形成了重要的“廣州制度”。受廣州“一口通商”的優(yōu)勢(shì)刺激,周邊番禺、順德、南海、東莞、香山等十多個(gè)縣的種桑、養(yǎng)蠶、茶葉、花卉等經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)業(yè)興盛發(fā)達(dá),“分散的千家萬戶逐漸集中,納入網(wǎng)絡(luò)。珠江三角洲的農(nóng)副業(yè)、手工業(yè)生產(chǎn)的商品,組成了種類繁多、五光十色的廣貨供應(yīng)海內(nèi)外市場(chǎng)。”

清代廣州俯視圖

追根溯源

造就持續(xù)繁榮的廣船工業(yè)等

根據(jù)海絲保護(hù)與申遺城市聯(lián)盟和中國(guó)文化遺產(chǎn)研究院、國(guó)家文物局考古研究中心共同開展的中國(guó)海上絲綢之路遺產(chǎn)的全面調(diào)查,中國(guó)海絲遺產(chǎn)包括三個(gè)主要類別,即基礎(chǔ)設(shè)施,包括港航設(shè)施、海神祭祀設(shè)施及相關(guān)管理設(shè)施等組成的基礎(chǔ)設(shè)施類遺存,如廣州的南海神廟;代表性窯址構(gòu)成的生產(chǎn)設(shè)施類遺存,如廣州西村窯;三是依托海上絲綢之路的人文交往而產(chǎn)生的城址、寺廟、墓葬等產(chǎn)物類遺存,如廣州的西漢南越王墓、光孝寺……這些遺存由黃渤海、長(zhǎng)江流域、東海及臺(tái)灣海峽、南海及珠江流域等四個(gè)主要交流活躍區(qū)構(gòu)成。其中南海交流活躍區(qū)即以廣州為核心,面向南亞、東南亞,海上貿(mào)易活動(dòng)自秦漢開始活躍。自公元前203年趙佗建立南越國(guó),定都番禺(今廣州),建立宮署起,這里一直是海絲的重要節(jié)點(diǎn),貫穿2000余年,見證了廣州片區(qū)伴隨海上絲綢之路演進(jìn)歷程始終、持續(xù)繁榮的歷史。這一區(qū)域的海洋貿(mào)易活動(dòng)早期為途經(jīng)北部灣地區(qū),直達(dá)南亞與東南亞,伴隨航海技術(shù)的提升,江門、澳門等逐步成為珠江流域重要的對(duì)外通商港口。

我們還應(yīng)看到,廣船作為中國(guó)四大古船之一,長(zhǎng)期處于國(guó)內(nèi)先導(dǎo)地位。從兩千多年前“其大千石”(約合今天的25.5噸)的南越舟,到清代以遠(yuǎn)洋航行而聲名遠(yuǎn)播的廣東海船“紅頭船”,乃至今天的廣州船舶工業(yè),廣船波瀾壯闊的發(fā)展史,時(shí)至今日依舊閃耀著動(dòng)人的光輝。

而海洋文化對(duì)廣州城市帶來的變化,不僅表現(xiàn)在可見的文物中,也表現(xiàn)在日常生活的許多無形方面,如不少與阿拉伯語、英語、葡萄牙語,及東南亞各地語言相關(guān)的地名、方言等,以及許多具有歐洲和東南亞元素的美食做法,等等。廣州向海而興的歷史漫漫長(zhǎng)遠(yuǎn),且未來可期。

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)