花會(huì)燈會(huì)菊會(huì) 廣州人的光陰故事

2022年3月8日不僅是國(guó)際勞動(dòng)?jì)D女節(jié),也是廣州文化公園70歲生日的大喜日子。

廣州文化公園,一個(gè)在老廣心目中頗有分量的公園。幾乎每一位老廣州人都曾在這里留下足跡,擁有一段光陰的故事,珍藏著一份與公園相關(guān)的寶貴記憶。或許他們?cè)谥行呐_(tái)看過人生第一場(chǎng)大戲,或許在游樂場(chǎng)坐過人生第一次小火車,或許在水產(chǎn)館第一次看到鯨魚骨架,或許在東門“漢城”感受人生第一次“穿越”,或許曾經(jīng)春天來賞花踏青,夏天來聽古看戲,秋天來賞燈猜謎,冬天來賞菊下棋……記者采訪了老一批文化公園人以及老廣州,聽他們講述與這座陪伴廣州人70年的公園的故事。

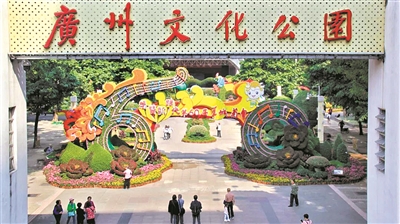

廣州文化公園(資料圖片)

摩天輪(資料圖片)

獲葉劍英親筆題字

文化公園有一段開風(fēng)氣之先的威水歷史。據(jù)記載,1951年,為促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,解決物資匱乏,加強(qiáng)城鄉(xiāng)物資流通,廣州決定舉辦一次規(guī)模空前的物資交流大會(huì),由市政府動(dòng)員和組織了林克明、陳伯齊、夏昌世等廣州地區(qū)一批優(yōu)秀建筑師在西堤一帶進(jìn)行規(guī)劃和建設(shè)。他們僅用了四個(gè)月,為華南土特產(chǎn)展覽交流大會(huì)建成了12座永久和半永久展館。這一具有現(xiàn)代主義風(fēng)格的建筑群建成,也為今后文化公園的發(fā)展打下了一個(gè)好的基礎(chǔ)。

1952年,在華南土特產(chǎn)展覽交流大會(huì)的會(huì)址上,“嶺南文物宮”正式成立,成為當(dāng)時(shí)著名的文化活動(dòng)展覽場(chǎng)所。1956年1月嶺南文物宮再次易名為“廣州文化公園”,三次定名均由葉劍英親筆題字。后來,廣州文化公園的門樓被評(píng)為廣州首批歷史建筑。

今年九旬高齡的曾爾老先生是文化公園的退休員工,在華南土特產(chǎn)展覽交流大會(huì)舉辦時(shí)期就負(fù)責(zé)宣傳工作,而后成為文化公園的首批員工。“展覽會(huì)最后決定改為文化功能,給老百姓提供活動(dòng)的地方。”曾爾說。

“三大展覽”陪伴市民至今

始于20世紀(jì)50年代的“迎春花會(huì)”“中秋燈會(huì)”“羊城菊會(huì)”并稱為“三大展覽”,發(fā)展至今已是文化公園具有鮮明特色的文化品牌,成為市民游客一年一度的“保留節(jié)目”。

今年83歲、曾擔(dān)任文化公園副主任的王毓枝1965年從部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)到文化公園工作。他回憶,20世紀(jì)60年代,文化公園的定位是綜合性文化場(chǎng)所,展覽館多達(dá)十幾個(gè),每年舉辦的活動(dòng)達(dá)100多場(chǎng),涉及文化、藝術(shù)、科技等領(lǐng)域,涵蓋展覽、演出、說書、象棋、木偶戲、雜技等類型。“一年的春夏秋冬都有大型活動(dòng)。”王毓枝告訴記者,夏季文化公園還曾有舉辦仲夏音樂晚會(huì)的慣例。“我們?cè)谙募就砩系?時(shí)到10時(shí)在中心臺(tái)舉辦音樂會(huì),除了公園自有的嶺南輕音樂團(tuán),還邀請(qǐng)廣州、上海等全國(guó)各地的樂團(tuán)來演出,那時(shí)公園的草地、馬路坐滿了人,非常熱鬧。”王毓枝回憶。

公園中心臺(tái)曾迎來著名京劇表演藝術(shù)家梅蘭芳、馬連良、張君秋等,粵劇表演藝術(shù)家紅線女,豫劇表演藝術(shù)家常香玉,曲藝家侯寶林、馬季,歌唱家朱逢博、胡松華,廣東著名相聲演員黃俊英等,有“高臺(tái)一出戲,場(chǎng)上萬(wàn)人觀”之說。專業(yè)團(tuán)體和群眾文化團(tuán)體輪番上演,為市民群眾提供低票價(jià)高品質(zhì)的演出。

開通了廣州第一個(gè)游樂場(chǎng)

1985年,文化公園引進(jìn)了首批游樂項(xiàng)目,開通了廣州第一個(gè)游樂場(chǎng),內(nèi)地第一輛電動(dòng)小火車就是在這里開動(dòng)的。文化公園退休職工黃明志今年70歲,與文化公園同齡。他的父親在華南土特產(chǎn)展覽交流大會(huì)舉辦當(dāng)年,參與電力維護(hù)工作,是文化公園的第一批職工。黃明志的一生與文化公園緊密相連,這里是他童年玩耍的天地,而后學(xué)習(xí)機(jī)械維修的他進(jìn)入文化公園工作,直至退休。“嶺南文物宮改為文化公園后,休閑活動(dòng)增多,除了能看電影,還有溜冰場(chǎng)。”黃明志參加工作時(shí),他負(fù)責(zé)文化公園游樂場(chǎng)游樂設(shè)施的維護(hù),是游樂場(chǎng)的副經(jīng)理。“當(dāng)時(shí),大型的機(jī)動(dòng)項(xiàng)目有13項(xiàng),小型項(xiàng)目10多項(xiàng),幾乎天天爆滿。每個(gè)項(xiàng)目都要排長(zhǎng)隊(duì), 我們從早上8時(shí)排班到晚上11時(shí)。有多火爆呢?一個(gè)人的門票在5角到2元不等,我們一個(gè)月的門票收入能達(dá)到20多萬(wàn)元。”黃明志說,因修建地鐵8號(hào)線文化公園站的需要,游樂場(chǎng)才退出歷史舞臺(tái)。芳村街坊楊女士說:“當(dāng)時(shí)坐風(fēng)兜飛機(jī),誰(shuí)知一啟動(dòng),我就哭了,還想走,工作人員立刻停止設(shè)備,讓我下來。”對(duì)這段體驗(yàn),楊女士印象深刻,還回憶起了美好的童年時(shí)光。

文化公園向市民征集老照片老物件

廣州文化公園即日起至2022年12月31日向廣大市民游客征集有關(guān)文化公園的老照片、老物件以及與文化公園之間的故事。對(duì)無償捐贈(zèng)者,園方將贈(zèng)予文創(chuàng)紀(jì)念品一份。

征集內(nèi)容包括能反映文化公園建園以來各個(gè)時(shí)期重要?dú)v史活動(dòng)、有重要紀(jì)念意義的老照片;有關(guān)公園各時(shí)期的展覽、演出、文體、園林、建筑等相關(guān)的照片、物件或文字資料等;其他具有歷史價(jià)值、保存價(jià)值和展出意義的物品。聯(lián)系電話:81010628、81010686。

對(duì)于特別珍貴的實(shí)物與資料,根據(jù)需要并征得本人同意,由廣州文化公園復(fù)制后將實(shí)物與資料原件歸還所有人。市民可以將自己與文化公園之間的故事寫成文字,發(fā)送至電子郵箱gzwhgyywk@163.com。好故事將通過公園微信公眾號(hào)展示,并贈(zèng)予創(chuàng)作者文創(chuàng)紀(jì)念品一份。

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)