孫中山在大元帥府醞釀《建國(guó)方略》 開啟國(guó)共合作 親繪廣州美景

讓城市留住記憶 讓人們記住鄉(xiāng)愁。

廣州,是一座有著兩千多年歷史的文化名城,一街一巷都有悠遠(yuǎn)的故事,一磚一瓦都有雋永的記憶。今天,與您一起領(lǐng)略這座城市厚重的記憶,領(lǐng)略兩千多年包容開放的精神傳統(tǒng),領(lǐng)略綿延不絕的文脈書香;與您一起在歷史的光照下,讀懂今天,讀懂廣州,由此堅(jiān)定文化自信。

若在吾國(guó)共同發(fā)展實(shí)業(yè)計(jì)劃之下,使用機(jī)器,助其工業(yè),則廣州不久必復(fù)其昔日為大制造中心之繁盛都會(huì)矣。

廣州附近景物,特為美麗動(dòng)人,若以建一花園都市,加以悅目之林圃,真可謂理想之位置也……此所以利便其為工商業(yè)中心,又以供給美景以?shī)示尤艘病?/span>

以世界海港論,廣州實(shí)居于最利便之地位。既已住于此可容航行之三江會(huì)流一點(diǎn),又在海洋航運(yùn)之起點(diǎn),所以既為中國(guó)南方內(nèi)河水運(yùn)之中軸,又為海洋交通之樞紐也。

吾人之南方大港,當(dāng)然為廣州。

——孫中山

一座矗立在珠江畔的大元帥府,攪動(dòng)了中國(guó)近代史的風(fēng)云。大元帥府舊址所在區(qū)域歷史上被稱作草芳園或草芳圍,原本是廣州河南江岸灘涂。1906年,這里建起了第一座官辦水泥廠,起名為廣東士敏土廠,“士敏土”即水泥的英文單詞“cement”粵語(yǔ)音譯。

誰(shuí)曾料想,1917年,籍籍無名的廣東士敏土廠南、北樓竟然與中國(guó)近代革命和孫中山先生產(chǎn)生了驚天動(dòng)地的交集。1917年至1925年期間,廣東士敏土廠廠址兩次被孫中山用作大元帥府的辦公場(chǎng)所,孫中山兩度在此組建革命政府,醞釀《建國(guó)方略》,改組國(guó)民黨,開啟第一次國(guó)共合作,撰寫《建國(guó)大綱》提出政府設(shè)計(jì)構(gòu)想。這片不為人知的江邊灘涂就此被載入史冊(cè)。

百多年前的帥府建筑舊貌。

兩入帥府

天下為公 醞釀《建國(guó)方略》

心系民眾 構(gòu)想廣州城市建設(shè)

如果大元帥府門前兩座崗哨亭有記憶,它們就會(huì)記得,孫中山兩度入駐大元帥府辦公。第一次是1917年9月15日至1918年5月21日,為期僅僅8個(gè)月,他以廣東為根據(jù)地,聯(lián)合云、貴、川、陜、桂、湘、鄂、閩等地方勢(shì)力,迫使北洋政府段祺瑞恢復(fù)被袁世凱廢除的《臨時(shí)約法》,并醞釀強(qiáng)國(guó)構(gòu)想;第二次是1923年3月31日至1924年11月13日,為期一年半,孫中山在大元帥府改組了國(guó)民黨,籌備國(guó)民黨一大,促成第一次國(guó)共合作,從而掀起轟轟烈烈的國(guó)民大革命,“到廣州去”成為一個(gè)時(shí)代的號(hào)角。

孫中山大元帥府紀(jì)念館矗立在珠江畔。

然而,鮮為人知的是,作為中國(guó)民主革命的先行者,孫中山為實(shí)現(xiàn)革命理想四處奔波,殫精竭慮,哪怕身無分文,隨身始終帶著一個(gè)“寶貝”——地圖。宋慶齡回憶說:“他(孫中山)只要有一點(diǎn)空,就在書房里把大地圖鋪在地上,手里拿著深色鉛筆和橡皮,在上面標(biāo)繪出鐵路、河道、海港等。”這些地圖上看似不經(jīng)意的“圈圈點(diǎn)點(diǎn)”,卻記錄了孫中山的強(qiáng)國(guó)構(gòu)想。

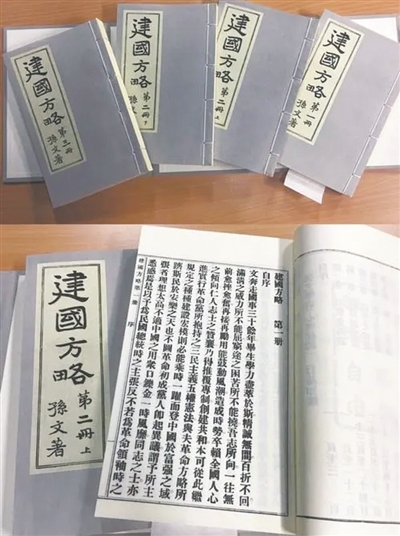

圖為《建國(guó)方略》一書早期版本。

圖為《建國(guó)方略》一書早期版本。

在其撰寫的《建國(guó)方略》中,孫中山提出:修建10萬(wàn)英里的鐵路,把中國(guó)的沿海、內(nèi)地和邊疆連接起來,修建遍布全國(guó)的公路網(wǎng)等。不少學(xué)者認(rèn)為,這是孫中山對(duì)中國(guó)走向現(xiàn)代化的宏偉構(gòu)想和實(shí)施方案。

孫中山大元帥府紀(jì)念館內(nèi),處處可以看到當(dāng)時(shí)的地圖。

孫中山十分重視廣州的建設(shè),《建國(guó)方略》把廣州定位為集世界大港、現(xiàn)代科技前沿、世界商貿(mào)中心和宜居花園城市于一身的國(guó)際大都會(huì)。

在孫中山的構(gòu)想中,廣州的港口建設(shè)和花園城市建設(shè)尤為突出。當(dāng)時(shí),孫中山提出要在中國(guó)北部、中部及南部沿海各修建一個(gè)具有世界水平的大海港。其中,“南方大港”就在廣州。 “吾人之南方大港,當(dāng)然為廣州……新建之廣州市,應(yīng)跨有黃埔與佛山,而界之以車賣炮臺(tái)及沙面水路。”

廣州市社會(huì)科學(xué)院歷史研究所副研究員張?zhí)O認(rèn)為,孫中山把建設(shè)南方大港列為重中之重,主因是廣州有著優(yōu)越的自然環(huán)境,水系密布、資源和物產(chǎn)豐富、制造業(yè)發(fā)達(dá)。

《建國(guó)方略》對(duì)廣州有這樣一段表述:“廣州不僅中國(guó)南部之商業(yè)中心,亦為通中國(guó)最大之都市。迄于近世,廣州實(shí)太平洋岸最大都市也,亞洲之商業(yè)中心也。”孫中山認(rèn)為:“以世界海港論,廣州實(shí)居于最利便之地位。既已位于此可容航行之三江會(huì)流一點(diǎn),又在海洋航運(yùn)之起點(diǎn),所以既為中國(guó)南方內(nèi)河水運(yùn)之中軸,又為海洋交通之樞紐也。”因此,孫中山要將廣州改良為世界大港,改良廣州水路系統(tǒng),又要建設(shè)中國(guó)西南鐵路系統(tǒng),建設(shè)沿海商埠及漁業(yè)港,創(chuàng)立造船廠等。

孫中山在《建國(guó)方略》中還對(duì)廣州建設(shè)“花園城市”給予很高期待,“廣州附近景物,特為美麗動(dòng)人。若以建一花園都市,加以悅目之林囿,真可謂理想之位置也。”實(shí)際上,早在1917年,孫中山就倡議建公園,一年后公園建成,命名為“市立第一公園”,即現(xiàn)在的人民公園。

建筑記憶

帥府建筑設(shè)計(jì)

薈萃中外藝術(shù)

大元帥府所在區(qū)域在歷史上被稱為“草芳園”或“草芳圍”,原本是珠江南岸灘涂。千百年來,這里人跡稀少。德國(guó)營(yíng)造師舒樂于清光緒三十三年(1907年)繪制的《廣東省城內(nèi)外全圖》顯示,“草芳園”的潮田分塊特征明顯,其對(duì)應(yīng)的沿河岸是船只避風(fēng)停泊處。

百多年前大元帥府

一出門樓就是珠江

1906年,時(shí)任兩廣總督岑春煊籌建廣東士敏土廠,“士敏土”即水泥的英文單詞“cement”粵語(yǔ)音譯。士敏土廠由高聳的煙囪、西式廠房和西式外廊式建筑組成。一條用石塊砌筑堤岸的運(yùn)河從江畔一直延伸入廠內(nèi)。以運(yùn)河為界,廠區(qū)分為東西兩個(gè)部分,西側(cè)生產(chǎn)水泥,東側(cè)生產(chǎn)硬紅磚和花階磚,分別稱為西、東廠。

華南理工大學(xué)教授彭長(zhǎng)歆在《中山紀(jì)念與空間生產(chǎn)》一文中提出,廣東士敏土廠的建立打破了外來水泥對(duì)廣東市場(chǎng)的壟斷,其產(chǎn)品曾獲美國(guó)巴拿馬世界博覽會(huì)金獎(jiǎng)。

雖然現(xiàn)在門樓離珠江有約400米的距離,但當(dāng)時(shí)門樓就在江邊,出門就是珠江。1917年9月15日至1918年5月21日、1923年3月31日至1924年11月13日,孫中山兩度入駐士敏土廠舊址,在此辦公。這里從此被載入史冊(cè)。建筑主體是黃色

背后有一段故事

如今,在珠江畔眾多建筑中,大元帥府因其黃色的建筑主體顏色十分顯眼。這個(gè)顏色背后有什么樣的故事呢?

根據(jù)1935年1月廣州一家報(bào)紙的報(bào)道,當(dāng)時(shí)的市政府召開了一次會(huì)議,討論了“定期舉行兒童同樂會(huì)”“整理內(nèi)街以及單獨(dú)整理渠道預(yù)算”等問題。當(dāng)天的會(huì)議還臨時(shí)追加了一個(gè)議案,就是當(dāng)時(shí)的市長(zhǎng)劉紀(jì)文提議擬定黃色為廣州“市色”的意見案,并被采納。

為何要將廣州“市色”定為黃色?劉紀(jì)文給出了自己的解釋:在我國(guó)傳統(tǒng)文化中,黃色是上等色,有擴(kuò)大城市面積和增加百姓數(shù)量的意思;而《詩(shī)經(jīng)》曰:“樂只君子,遐不黃耇”,這意味著黃色又有歷史久遠(yuǎn)之意。與此同時(shí),黃又可以代表稚子,蘊(yùn)含著生長(zhǎng)滋發(fā)之意。另外,中華民族是軒轅黃帝的后代,古代稱為黃虞,又稱為黃炎。

因此,大元帥府的黃色墻體風(fēng)格就是根據(jù)當(dāng)時(shí)的“市色”概念打造的。實(shí)際上,廣州現(xiàn)存的歷史建筑物中,除了大元帥府之外,中山圖書館、魯迅紀(jì)念館、黃埔軍校舊址等主體建筑的顏色也都是黃色。

歐洲巴洛克風(fēng)格

與中國(guó)元素融合

與沙面島等地的許多歐式建筑類似,大元帥府北樓和南樓的平面設(shè)計(jì)均為周圍廊式,四面都是通廊,立面上可見連續(xù)拱券,拱券和立柱都有線腳裝飾。這種典型的地中海沿岸建筑風(fēng)格,是近代西方建筑傳入中國(guó)的早期特征。大元帥府門樓的立面造型充分展現(xiàn)了歐洲巴洛克風(fēng)格,門洞上方設(shè)計(jì)有渦卷形狀的山花,但左右兩側(cè)墻面上的“壽”字圖案卻是地道的中國(guó)元素。

最有趣的是,這座歐式建筑的排水管是極具中國(guó)特色的竹節(jié)形狀,并飾以竹葉裝飾,嶺南氣息很濃的百葉門窗、花瓶護(hù)欄等設(shè)計(jì),充分顯示大元帥府是中外建筑藝術(shù)的結(jié)晶。

在大元帥府南、北外廊上憑欄而立,可以眺望四周的風(fēng)景。南樓的南側(cè)設(shè)后花園。值得一提的是,在辦公樓一側(cè)設(shè)花園是清末廣東洋務(wù)工業(yè)的習(xí)慣做法,開先河者為張之洞所創(chuàng)辦的廣東錢局,后有長(zhǎng)洲魚雷局設(shè)黃埔公園等。

帕內(nèi)與其妻子合影。

澳籍天才設(shè)計(jì)師

帕內(nèi)的得意之作

在建筑藝術(shù)上,大元帥府是澳大利亞天才設(shè)計(jì)師帕內(nèi)的得意之作。

帕內(nèi)于1878年1月5日出生于澳大利亞維多利亞州的小城季隆。帕內(nèi)大學(xué)畢業(yè)后,進(jìn)入父親開辦的建筑公司,參與一些設(shè)計(jì)。他善于汲取周圍建筑的長(zhǎng)處,把各種特點(diǎn)默記于心。

1896年,帕內(nèi)首次為阿靈頓港的布朗先生設(shè)計(jì)一所住宅,其新穎獨(dú)特的設(shè)計(jì)立即引起媒體注意。當(dāng)年11月21日,當(dāng)?shù)貓?bào)紙盛贊說:“非常寬敞的涼棚,昆士蘭式又高又寬的屋頂。即使在炎熱的夏天,居住在這里的人也會(huì)感到極為舒適。”短短的評(píng)語(yǔ),有意無意地揭示出一個(gè)天才建筑師不同凡響的開端。

1899年,帕內(nèi)在歐洲、非洲、美國(guó)游歷,到新西蘭學(xué)建筑,這種積累產(chǎn)生了巨大能量。1903年,帕內(nèi)被派來廣州。當(dāng)時(shí)正值晚清政府實(shí)行“新政”,他的建筑事業(yè)迎來契機(jī)。

帕內(nèi)在廣州承接的第一個(gè)政府項(xiàng)目是“大清郵政官局”的設(shè)計(jì),1912年,這棟建筑被焚毀。此后,他又設(shè)計(jì)了“粵海關(guān)關(guān)舍”和“瑞記洋行”等建筑。帕內(nèi)的設(shè)計(jì)意念使廣州人大開眼界。所以,岑春煊籌建水泥廠時(shí),很快把設(shè)計(jì)任務(wù)交給帕內(nèi)。當(dāng)時(shí)珠江邊的河灘還是一片爛泥,潮漲潮落,漁船穿梭,帕內(nèi)就在灘涂上描繪自己的偉大而孤獨(dú)的作品。規(guī)模宏大的廠房,前后都沒有任何建筑,任憑風(fēng)吹雨打,別有一番韻味,讓今人看到建筑師不同凡響的眼光。

設(shè)計(jì)中,帕內(nèi)對(duì)建筑有極強(qiáng)的控制力和再創(chuàng)造能力,帕內(nèi)在南、北樓設(shè)計(jì)了連續(xù)券、四面環(huán)廊,在圓形窗下設(shè)計(jì)了大平臺(tái)。可以想象,孫中山隨時(shí)可以在平臺(tái)上向群眾發(fā)表熱情洋溢的演說。

口述歷史

當(dāng)年攝影師蔣元培口述——

替孫中山照相 還原歷史一刻

孫中山著大元帥服留影。這張照片也成為后來各種紀(jì)念雕像、紀(jì)念展覽中孫中山形象的藍(lán)本。

孫中山大元帥府紀(jì)念館自籌建以來,得到社會(huì)各界大力支持,很多熱心人士無私地把多年珍藏捐贈(zèng)給紀(jì)念館。不少國(guó)家珍貴文物首次公開亮相,其中有一幅由區(qū)勇銘、區(qū)勇波、區(qū)勇錫捐贈(zèng)的孫中山身穿海陸軍大元帥服拍下的照片。

當(dāng)年的照片攝影師蔣元培口述的經(jīng)歷,還原了歷史的一刻——

在我平凡的歷史中,最令我難以忘懷的是孫中山先生任大元帥時(shí)為他照相的情景。往事歷歷,至今仍如就在眼前。

從十六歲那年(1915年)起,我就開始在十八甫真光公司照相部工作。這個(gè)公司當(dāng)時(shí)在西關(guān)一帶是較有名氣的照相鋪。我跟陶心泉師傅學(xué)手藝,從暗房到外影,什么都學(xué)。這已是辛亥革命后,西方的新事物已逐漸傳播到中國(guó),使人們的眼界大開,照相業(yè)一時(shí)也頗興隆。

1920年,孫中山先生再度回到廣東,次年就任非常大總統(tǒng),我們公司就曾多次為參加各種會(huì)議的孫先生照相。而叫我永志不忘的是1923年2月間,孫中山先生在平定陳炯明的叛亂后,在廣州重建大元帥府,重任大元帥,我們應(yīng)帥府的通知去給他照相的經(jīng)過。

2月21日這天,我起得特別早,再三檢查預(yù)先收拾好的相機(jī)和底片。我們所用的底片是英國(guó)船牌伊爾福的玻璃底片,大都是十二吋(即一英尺)的。為了保證在途中不致?lián)p壞,我小心翼翼地又再裝了一次,然后著行囊與陶師傅從十八甫步行至南關(guān)天字碼頭,包艇過對(duì)岸舊士敏土廠,即大元帥府江邊碼頭上岸。

南沙港集裝箱碼頭十分繁忙。

到了大元帥府,已是九點(diǎn)鐘。一位招待我們的軍官對(duì)我們說:“大元帥稍候就來了。你們準(zhǔn)備好給大元帥照個(gè)全身標(biāo)準(zhǔn)像!”在這之前,我已把相機(jī)架好在草坪上。聽他這么一講,我便對(duì)陶師傅說:“還是把相機(jī)移過來好。”陶師傅說:“對(duì)!”于是我將相機(jī)移到樓前門口梯級(jí)的左邊。恰恰這時(shí),隨著一聲“大元帥到!”身穿元帥服、頭戴金黃絲穗綴頂?shù)拇笤獛浢薄⑹执靼资痔椎膶O先生出現(xiàn)了。他唇邊留著威嚴(yán)的胡子,滿臉紅光,手握一柄長(zhǎng)長(zhǎng)的指揮劍,從南樓大門拾級(jí)而下,向我們親切地招手、問好,風(fēng)趣地對(duì)我們說:“現(xiàn)在全聽你們安排指揮了。”陶師傅當(dāng)即向我示意,我于是掀開了鏡頭蓋,換上另一張片。陶師傅請(qǐng)大元帥略把身體往左側(cè),臉向正前方。一切停當(dāng)后,他示意我開拍,我全神貫注屏住氣息,順利地連拍了兩張。陶師傅表示滿意,開懷地笑了。我這才從喜悅轉(zhuǎn)為緊張,內(nèi)心深怕拍不好。

回到公司后,我馬上沖洗,小心修底。照片放出來后,陶師傅很高興。照片送到大元帥府,聽說孫中山先生贊不絕口,接連稱:“還像個(gè)中國(guó)的大元帥!”

藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)

南方大港、鐵路線、花園城市、繁華商都……

先生對(duì)廣州的期盼 一天天變成現(xiàn)實(shí)

對(duì)今天的人們來說,大元帥府舊址承載了中國(guó)近代民主革命一段重要的歷史。上世紀(jì)80年代成為國(guó)家、省、市級(jí)文物保護(hù)單位后,它繼續(xù)講述著昔日的故事,讓人們學(xué)習(xí)和繼承孫中山熱愛祖國(guó)、獻(xiàn)身祖國(guó)的崇高風(fēng)范,天下為公、心系民眾的博大情懷,追求真理、與時(shí)俱進(jìn)的優(yōu)秀品質(zhì),以及堅(jiān)韌不拔、百折不撓的奮斗精神。

孫中山當(dāng)年在大元帥府里構(gòu)想的發(fā)展藍(lán)圖,在其支持者、合作者、繼承者的努力下,早已變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

“南方大港”延綿東方大港之脈

孫中山當(dāng)年在《建國(guó)方略》中對(duì)南方大港的構(gòu)想,不僅在他那個(gè)年代無法實(shí)現(xiàn),在新中國(guó)成立前也未能實(shí)現(xiàn),只有在新中國(guó)成立后才逐步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

新中國(guó)成立后,大港建設(shè)重新上馬,陸續(xù)建成了包括黃埔老港、黃埔新港、新沙港等港區(qū)在內(nèi)的億噸大港。到2021年,廣州港貨物吞吐量位居全國(guó)、全球第四,集裝箱吞吐量位居全國(guó)第四、全球第五,擁有集裝箱航線總數(shù)超200條,班輪航線覆蓋國(guó)內(nèi)及世界主要港口。

孫中山在《建國(guó)方略》中還提出,鐵路修建能帶動(dòng)廣州及沿線地區(qū)發(fā)展,“應(yīng)由廣州起向各重要城市、礦產(chǎn)地引鐵路線,成為扇形之鐵路網(wǎng),使各與南方大港相聯(lián)結(jié)”。

如今,廣州是中國(guó)鐵路的重要樞紐,京廣、廣茂、廣深三條干線鐵路及多條高鐵客運(yùn)專線交匯于此。廣州與北京、上海、武漢,并稱為中國(guó)四大鐵路樞紐。其中,貴廣、南廣高鐵等與孫中山當(dāng)年規(guī)劃的廣州至貴陽(yáng)、南寧鐵路走向大體一致。

廣州成為名副其實(shí)“花園城市”

“廣州附近景物,特為美麗動(dòng)人,若以建一花園都市,加以悅目之林圃,真可謂理想之位置也……”孫中山在《建國(guó)方略》中的這一構(gòu)想,有學(xué)者認(rèn)為,可以看作是廣州建設(shè)宜居“花園城市”的最早藍(lán)圖。100多年過去了,廣州早已成為名副其實(shí)的“花園都市”。

特別是新中國(guó)成立以后,廣州大力建設(shè)公園。有資料顯示,僅在1959年10月4日,廣州市一天就批準(zhǔn)16個(gè)公園命名,黃花崗公園、廣州動(dòng)物園、越秀公園、海幢公園和東山湖公園、流花湖公園、東郊公園等都榜上有名。近年來,廣州“見縫插綠”,在市民家門口建了許多口袋公園,以“云道”架起空中走廊、串聯(lián)起自然山水和城市公園。

2021年9月21日至26日,被譽(yù)為“園藝界的奧斯卡”的英國(guó)切爾西花展在倫敦舉行,這是切爾西花展近160年來第一次在秋季舉辦。由廣州組織建設(shè)的“廣州花園”正式亮相并獲得金獎(jiǎng),同時(shí)榮獲本屆花展最高獎(jiǎng)項(xiàng)——最佳展示花園獎(jiǎng),這是切爾西花展歷史上中國(guó)花園首次獲此殊榮。

“商業(yè)中心”至今長(zhǎng)盛不衰

孫中山當(dāng)年構(gòu)想的商業(yè)中心在不斷延伸、繁榮。20世紀(jì)20年代,廣州的商業(yè)中心就開始在珠江畔的長(zhǎng)堤崛起,至今長(zhǎng)盛不衰。南方大廈建成時(shí),是當(dāng)時(shí)的中國(guó)第一高樓。當(dāng)時(shí)流行一句俗語(yǔ):“不到南方大廈,不算到了廣州。”

20世紀(jì)90年代,上下九、北京路相繼改造為步行街,云集了致美齋、李占記、新大新、陶陶居、蓮香樓、皇上皇等百貨公司和飲食老字號(hào)。此后,廣州商業(yè)中心繼續(xù)向東延伸到天河路和珠江新城。

今天,站在大元帥府舊址向珠江對(duì)岸眺望,對(duì)面的珠江新城是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的三大國(guó)家級(jí)中央商務(wù)區(qū)之一,已成為華南地區(qū)總部經(jīng)濟(jì)和金融、科技、商務(wù)等高端產(chǎn)業(yè)高度集聚區(qū),也是廣州地區(qū)世界500強(qiáng)企業(yè)最密集的區(qū)域;珠江新城東側(cè)的琶洲會(huì)展中心一年兩度開辦中國(guó)第一展——廣交會(huì),每屆展覽規(guī)模達(dá)118.5萬(wàn)平方米,境內(nèi)外參展企業(yè)近2.5萬(wàn)家,來自210多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的約20萬(wàn)名境外采購(gòu)商與會(huì)。2021年,廣州社會(huì)消費(fèi)品零售總額、外貿(mào)進(jìn)出口總額雙雙突破萬(wàn)億元大關(guān),是國(guó)內(nèi)繼北京、上海之后第三個(gè)邁入“雙萬(wàn)億”的國(guó)際大都市。

萬(wàn)象陰霾掃不開,紅羊劫運(yùn)日相催。

頂天立地奇男子,要把乾坤扭轉(zhuǎn)來。

——孫中山

咸來意氣不論功,魂夢(mèng)忽驚征馬中。

漠漠東南云萬(wàn)疊,鐵鞭叱咤厲天風(fēng)。

——孫中山

事有順乎天理,應(yīng)乎人情,適乎世界之潮流,合乎人群之需要,而為先知先覺者所決志行之,則斷無不成者也。——孫中山

花絮

大元帥府何以不稱“總統(tǒng)府”

1923年2月,孫中山再次從上海返穗,隨后成立陸海軍大元帥大本營(yíng),重回大元帥府辦公。此時(shí),孫中山還是于1921年被非常國(guó)會(huì)選出的大總統(tǒng),理應(yīng)用“總統(tǒng)”名義行事。但為何孫中山的辦公場(chǎng)所被稱為“大元帥府”而非“總統(tǒng)府”?這事出有因。相比前兩次在廣州建立政權(quán),這一次既不是軍政府,也不是對(duì)外的正式政府,但孫中山依然以陸海軍大元帥的頭銜行使正式政府首腦之職。

情形之所以如此,正是因?yàn)楫?dāng)時(shí)各方政敵、盟友均不愿看到孫中山重登大總統(tǒng)寶座。比如,岑春煊就提出要與孫中山“分領(lǐng)粵桂,各為省長(zhǎng)”,章太炎則主張實(shí)行合議制,置孫中山于“若干總裁之一”的地位。孫中山雖然并不認(rèn)可這些主張,但他也看到國(guó)內(nèi)政治形勢(shì)不適于自己再稱“大總統(tǒng)”,隨即不再使用“非常大總統(tǒng)”的名義行事。

這一時(shí)期,廣東士敏土廠門樓前有兩堵半身高的圍墻,墻外左右設(shè)崗哨亭。門樓改建為兩層,一樓左右分別為衛(wèi)士隊(duì)值星官室和傳達(dá)室,“廣東士敏土廠”石碑被“大元帥府”四字木牌所遮蓋。北樓一樓設(shè)有庶務(wù)室、儲(chǔ)物室、金庫(kù)處、金庫(kù)長(zhǎng)寢室;二樓為會(huì)計(jì)司室、大元帥府公報(bào)編輯室、參軍長(zhǎng)辦公室和參軍室;三樓為官員宿舍。南樓一樓為值星副官室、武器庫(kù)、接待室、衛(wèi)士大隊(duì)長(zhǎng)室、大隊(duì)長(zhǎng)寢室;二樓為胡漢民辦公室、秘書室、繕校室、印刷室等;三樓是孫中山辦公室、臥室、餐廳、會(huì)議室、小客房、無線電報(bào)室、副官房、女工房。西廣場(chǎng)的西邊有一排平房為孫中山護(hù)衛(wèi)連宿舍、平房的南端盡頭為孫中山專用廚房和公用澡房。

1997年,依托大元帥府舊址,廣州開始籌建孫中山大元帥府紀(jì)念館。1999年3月,大元帥府舊址修繕工作正式啟動(dòng)。

2001年7月,南樓整修完畢,當(dāng)年12月北樓整修完畢。2003年7月,“修舊如舊”的門樓竣工,原“廣東士敏土廠”2噸重的陰刻石額也依原貌鑲嵌在門樓上方墻內(nèi)。

2009年9月,大元帥府舊址形成的開敞空間面積達(dá)1.2萬(wàn)平方米。2010年6月,江灣大橋東沙街引橋被拆除,大元帥府再次“開門見江”,重現(xiàn)“帥府華暉”。

掃碼進(jìn)入

掃碼進(jìn)入 掃碼進(jìn)入

掃碼進(jìn)入 掃碼打開

掃碼打開 關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)