全省博物館達367家 藏品達251.98萬件/套

“5·18國際博物館日”即將到來,5月12日,廣東省文化和旅游廳發(fā)布了《廣東省2021年度博物館事業(yè)發(fā)展報告》(以下稱《報告》)。

《報告》顯示,截至2021年末,全省博物館達367家,比上年增加15家;其中,國有博物館247家,非國有博物館120家。全省有國家一、二、三級博物館82家,數(shù)量居全國第二位。全省博物館紛紛上新升級、藏品更加豐富,上云端、上熱搜,帶給觀眾越來越多的驚喜。

多

全省每百萬人擁有博物館2.89家

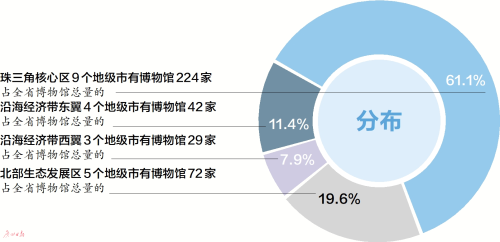

《報告》指出,2021年,廣東深入推進博物館改革發(fā)展,推動廣州、深圳、佛山、梅州、東莞、潮州等地“博物館之城”建設。2020年全省有博物館352家,數(shù)量居全國第四位。截至2021年末,全省有博物館367家,比上年增加15家。其中,國有博物館247家,占全省博物館總量的67.3%;非國有博物館120家,占32.7%,比上年提高2.9個百分點。全省有國家一、二、三級博物館82家,數(shù)量居全國第二位。國有博物館中,文物系統(tǒng)國有博物館215家,其他行業(yè)國有博物館32家。

按2021年末全省常住人口12684萬人計算,全省每34.56萬人擁有1家博物館,即每百萬人擁有博物館2.89家,每百萬人擁有博物館數(shù)量比上年增加0.1家。

2021年,中共三大會址紀念館等完成改造升級,肇慶市博物館新館、潮州市湘橋區(qū)博物館、梅州市梅江區(qū)博物館、東莞市松山湖望野博物館等一批博物館設立開館。一批“老館”則通過合并或者建設新館實現(xiàn)了升級,如2021年9月8日上午,由原西漢南越王博物館、原南越王宮博物館合并組建的南越王博物院(西漢南越國史研究中心)在博物院王墓展區(qū)舉行揭牌儀式。

部分博物館以鮮明的特色成為熱點,如廣州地鐵博物館立足“地鐵是如何設計”“地鐵是如何建設”“地鐵是如何運營”,打造軌道交通行業(yè)博物館;廣東民間工藝博物館以全國重點文物保護單位陳家祠堂為館址,陳家祠堂是廣東省內(nèi)現(xiàn)存規(guī)模最大、保存最完好、裝飾最精美的祠堂式建筑,被譽為“嶺南建筑藝術的明珠”;完成改擴建的江門市博物館下轄陳白沙紀念館、五邑華僑華人博物館、新寧鐵路北街火車站舊址等三個場館。

朱雀鎏金銅頂飾

新

文創(chuàng)發(fā)展加速 “云端”圈粉迅猛

《報告》顯示,博物館文創(chuàng)品開發(fā)增長迅速。2021年全省博物館開發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品2305款,比上年增長10.34%;實現(xiàn)文創(chuàng)產(chǎn)品收入3993.39萬元,比上年增長20.16%,產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益。

廣州魯迅紀念館

其中,廣東省博物館(廣州魯迅紀念館)圍繞《紅色熱土 不朽豐碑》等展覽設計出系列主題文創(chuàng)產(chǎn)品,百花圖系列產(chǎn)品被評為“全國百佳文化創(chuàng)意產(chǎn)品”,“從倫勃朗到莫奈”數(shù)字文創(chuàng)獲評“十三五”全國博物館文創(chuàng)精品,并結(jié)合當下智慧零售的發(fā)展方向,推出博物館智慧文創(chuàng)商店,上線天貓旗艦店,走出博物館文創(chuàng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的新路徑;廣東民間工藝博物館的陳家祠積木、深圳博物館的“館藏”系列文創(chuàng)產(chǎn)品獲評“全國百佳文化創(chuàng)意產(chǎn)品”;南越王博物院館藏珍貴文物凸瓣紋銀盒作為圖案登上《絲綢之路文物(二)》特種郵票;深圳博物館“館藏”系列文創(chuàng)產(chǎn)品,以深圳的歷史、民俗、自然、館藏文物等為主題元素,通過挖掘花開富貴、張大千荷花圖、喜上眉梢、魚燈舞等文化元素特色,開發(fā)了形式多樣的系列文創(chuàng),被評為全國百佳文化創(chuàng)意產(chǎn)品。

凸瓣紋銀盒

博物館從實體館到“云端”館的發(fā)展也在加速。截至2021年末,全省已開通網(wǎng)站的博物館共172家,開通率為46.87%,比上年增長50.88%;開通微博、微信和抖音等新媒體平臺賬號的博物館共256家,開通率為69.75%,比上年增長62.02%。全省各級博物館依托網(wǎng)站、微信公眾號、微博和抖音等平臺,構(gòu)建全媒體傳播體系,數(shù)字技術、新媒體等在博物館服務和宣傳中得到更加廣泛的應用。廣東省博物館(廣州魯迅紀念館)、深圳博物館、廣州博物館、南越王博物院、廣州藝術博物院等多次進入“中博熱搜榜”熱搜百強博物館名單,其中廣東省博物館(廣州魯迅紀念館)連續(xù)進入2021年第三季度、第四季度十大熱搜博物館名單。

市民在廣州藝術博物院看展。

變

從“展館”到“平臺” 從“省內(nèi)”到“省外”

從《報告》中可以看出,廣東的博物館已經(jīng)由人們印象中“看展覽的地方”向綜合性、多功能、跨地域的文化樞紐性平臺轉(zhuǎn)型。

去年,全省博物館共承接科研項目90個、國際合作項目10個、發(fā)表論文537篇、發(fā)行出版物134份。目前全省有3個博物館主辦的學術期刊,分別是廣東中國客家博物館主辦的《客家文博》,廣東省博物館(廣州魯迅紀念館)和廣東省文化館共同主辦的《文博學刊》,廣東省博物館(廣州魯迅紀念館)和廣東省民俗文化研究會共同主辦的《藝術與民俗》。2021年,3個期刊共刊發(fā)論文184篇。

廣式彩色玻璃窗

博物館在資料挖掘與整理、遺產(chǎn)保護與修復、文物活化及文化傳播等方面成果豐富。如廣東省博物館(廣州魯迅紀念館)完成國家社科基金項目《媽祖圖像的收集整理與研究》,并承擔國家文物局《“碳達峰、碳中和”博物館節(jié)能減排研究》項目;中國共產(chǎn)黨第三次全國代表大會會址紀念館系統(tǒng)搜索、整理和編輯有關中共三大的歷史資料,出版《中共三大研究》(第一輯)與《中共三大歷史資料匯編》;廣東民間工藝博物館出版《番禺神樓》和《珠山瓷韻——廣東民間工藝博物館藏民國時期景德鎮(zhèn)彩瓷精選》等讀物,全方位展現(xiàn)神樓的藝術價值以及陶瓷的文化內(nèi)涵;廣州十三行博物館組織開展《清代外銷漆器女紅桌保護修復》項目,對館藏清代外銷漆器女紅桌進行修復和保護研究工作;南越王博物院推進“南越王宮博物館展示利用項目”,加強數(shù)字技術在南越王宮遺址保護和展示利用中的應用。

廣東民間工藝博物館

2021年,廣東省流動博物館持續(xù)穩(wěn)步推進“廣東文博綜合資源共建共享平臺”建設,至年末合作機構(gòu)達150多家,推出展覽278場次,觀眾數(shù)量超260萬人次。廣東省流動博物館還完成了流動巡展東北項目,“不辭長作嶺南人——荔枝文化展”走進黑龍江省哈爾濱市,成為當?shù)氐诎藢美笾ξ幕?jié)的主要活動。

數(shù)讀博物館

場館

全省博物館達367家

國有博物館247家,其中文物系統(tǒng)國有博物館215家,其他行業(yè)國有博物館32家;非國有博物館120家

國家一、二、三級博物館82家

藏品

全省博物館藏品達 251.98萬件/套

比上年增加8.75萬件/套

其中珍貴文物86263件/套

比上年增加887件/套

展覽

全省博物館設基本陳列1008個,比上年增加56個

臨時展覽1674個,比上年增加455個

推選出26個“2021年廣東省弘揚社會主義核心價值觀主題展覽”

觀眾

廣東全省博物館免費開放比例達95.1%

全年平均開放274天

接待觀眾24283.33萬人次

科研

全省有博物館從業(yè)人員7603人

全省博物館共承接科研項目90個

國際合作項目10個發(fā)表論文537篇

發(fā)行出版物134份

關注 · 廣州政府網(wǎng)

關注 · 廣州政府網(wǎng)