匠人熟悉墻壁的干濕度 拿捏好作畫的時間 讓清水磚墻面充滿詩情畫意

巧手筑嶺南

古建守護人

之壁畫匠人

原本沉悶的清水磚墻面,經匠人妙筆,很快充滿了詩情畫意。

廣東是古壁畫大省。據第三次全國文物普查結果顯示,廣州地區留存有古建筑2219座,文物專家估計,散落在這些古建筑中能辨析的壁畫有上萬幅。如果加上嶺南其他地區的壁畫,數量將更可觀。

“通過廣府壁畫可以看出當時哪些詩詞歌賦婦孺皆知,什么樣的國學故事流傳最廣。”在廣東省文物保護專家委員會委員、廣府壁畫研究專家黃利平看來,壁畫猶如一本“會說話的民間史書”。

今天,讓我們打開這本“書”,了解嶺南建筑壁畫的精妙技法,進入古時文人畫匠、民間百姓的精神世界。

一墻

一面會呼吸的“畫紙”

在越秀區西門口附近的一間非遺工作室里,剛從汕頭市潮南返回廣州參加拜師傳承儀式的壁畫匠人吳義廷這樣解釋壁畫:“壁畫,就是在墻壁上作畫。”

吳義廷

顯然不止于此。

吳義廷生于壁畫世家,從小學藝,在壁畫領域耕耘了數十載,如今他是廣東省非物質文化遺產臚溪壁畫項目代表性傳承人、廣東省首屆傳統建筑名匠。

談及壁畫技法時,吳義廷提到墻壁。繪制前,一般需在磚墻上批一層底灰,等干后再在墻體上批上一層貝灰,批好后再刷上過濾好的貝灰水,等于在墻上涂上一層薄的灰漿,之后再開始作畫。

他認為,一名合格的壁畫工匠應該對每一面要打交道的墻壁都了如指掌。“墻壁是會呼吸的,它最能反映氣候的變化。”吳義廷解釋,在進行壁畫創作之前墻壁上有貝灰,空氣濕度高了,貝灰將水吸進去,太陽出來了,水又會被排出來。

掌握墻壁和顏料的干濕度,拿捏好時間,在限定的時間內完成作畫,這很考驗匠人的功底。

墻面全干了,顏料很難附著在上面,太濕也不行。在調配顏料時也要注重顏料的干濕度,不同于紙上作畫,墻壁是豎立的,濕潤度太高的顏料上墻后很容易流下來。“所以要控制好顏料的干濕度,趁著墻面逐步變干,又未完全干透的情況下作畫,如此才能保障畫作的質量。”一般情況下,幾平方米的小型壁畫,吳義廷能在一天內完成。

如果是面積達上百平方米的大型壁畫,則需要用石灰代替貝灰。相比貝灰,石灰的優勢在于任何時候都可以吸收顏料,但壁畫保存時間比較短。而使用貝灰的壁畫有著驚人的壽命,在室內可以留存一兩百年;即便在日曬雨淋的室外,也可以完好保存數十年。

在沿海的潮汕地區,由于貝灰取材容易,也更能抵抗潮濕的氣候,因此更多匠人傾向于使用貝灰。

一技

畫畫的童子功最重要

壁畫的另一個講究便是顏料。舊時的壁畫多用礦物質顏料,從礦層提煉出來的顏料耐保存。但相對其他顏料,它的價格也更高。縱然現在很多匠人都改用了顏色更為鮮艷、價格也相對低的丙烯、水粉等化工顏料,吳義廷還是堅持使用礦物質顏料。他常用的顏料有十種左右,均由他親手調制。

在吳義廷看來,使用礦物質顏料畫壁畫還有另一層含義——“礦石里提煉出來的顏料最終回歸到墻壁上,與其碰撞產生藝術作品,符合‘塵歸塵、土歸土’的規律。”

一般情況下,創作壁畫之前,匠人要先規劃整體構圖——中間是人物,左右是山水、花鳥。紙上繪出底稿是最基礎的操作。不過,吳義廷就省略了這一步,“我滿腦子都是畫。”于他而言,壁上作畫不過是將腦海里的東西搬到墻上而已。

吳義廷生于壁畫世家,家中幾代人都是壁畫匠人,他從小就癡迷畫畫。舊時家中的地板磚是吸水紅磚,5歲的吳義廷就用毛筆蘸上清水在地磚上涂涂畫畫。

到了讀書的年紀,吳義廷開始在學校跟著老師學習繪畫知識,將理論與實踐完美結合,“爺爺和父親教的內容強調民間傳統的藝術性,老師教的內容則強調學術和理論,各有千秋。”

10歲左右,吳義廷跟著父輩在壁畫工程工地里當助手,打下畫壁畫的基礎。19歲,他又前往北京、上海等地學習,吸取百家之長。20多歲時,他便可以獨立承包壁畫工程了。“回顧一步步成長,對于一名壁畫匠人來說,畫畫的童子功最重要。”他說。

祠堂門神、民居門楣、壁肚檐墻、大廳門扇屏風上的人物故事、山水畫作、奇花瑞果……深耕壁畫領域數十年,吳義廷的創作內容很廣泛,不過他偏愛畫人物,尤擅畫鐘馗。在他的作品《鐘馗百態圖》里,100多米的畫卷中呈現了幾十個神態各異的鐘馗,飲酒的、捉妖的、賞花的都有。

此外,他還酷愛畫公雞,“雞諧音吉,有著大吉大利的意思。”采訪當日,他鋪開一張宣紙,現場畫了一幅雄雞圖。一只姿態昂揚的大公雞傲然站立在大石頭上,面朝冉冉升起的旭日,頗有“雄雞一唱天下白”的意境。

傳承有責

謹慎修復 努力拉近“時間差”

這些年,越來越多人找到吳義廷修復古建筑上的壁畫。

位于廣州市荔灣區斗姥宮里的壁畫便是由吳義廷親手重繪的,他告訴記者,這些畫作都是結合古籍來創作的。“當時,這里的壁畫破損度很高,大部分需要重新創作。”不過,斗姥宮內有兩幅壁畫原樣的30%被完整保留了下來,“讓人可以窺見一點這些壁畫的原貌”。

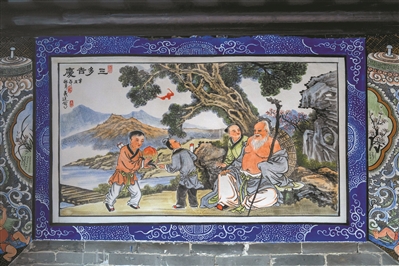

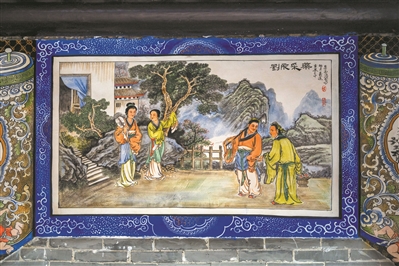

位于廣州市荔灣區斗姥宮里的壁畫均是吳義廷親手重繪的

而對破損程度尚輕,需要修復的壁畫,吳義廷會先拍照記錄原貌。“對于壁畫而言,修復就是要拉近‘時間差’。現在調的灰和顏料都是新的,古建筑上的壁畫是一百多年前的,如何拉近二者的‘時間差’呢?主要還是把灰和顏料都弄得和舊的相似,從而盡可能縮小差距。”吳義廷說。

位于廣州市荔灣區斗姥宮里的壁畫均是吳義廷親手重繪的

除了畫壁畫和修壁畫,吳義廷還為壁畫工藝傳承奔走多年。為了讓更多人可以欣賞到壁畫,他將壁畫搬至木板、合板和瓷盤上,原本“飛檐走壁”的藝術品變成了“掌上明珠”。“我們會在不同載體上批刮底灰、打磨、刷貝灰水,再用礦物質顏料在上面作畫,其實就是用壁畫的技法在不同載體上呈現出來,以便教學和展覽。”

在廣州鹿步大街,沿街數座祠堂正在進行修繕,這片區共8座祠堂有壁畫需要修復或重繪,壁畫匠人陳初敏、歐陽可朗穩穩地站在腳手架上,全神貫注地對一幅壁畫作品進行修復收尾。“這里繪制的是琴棋詩酒圖,原壁畫損毀了,我們根據遺留痕跡,嚴謹考證后進行了修復。”陳初敏說,他從事壁畫修復20多年了,跑過廣東、廣西、湖南等地,“我的手機里存了數百張各地壁畫作品圖片,很多是前輩名家的手筆。方便我學習技法、布局、構圖,琢磨不同區域文化賦予壁畫作品的不同風格。”

壁畫匠人陳初敏用畫筆勾勒細節

與陳初敏一樣,歐陽可朗也善于從前輩作品中體悟經驗,在他看來,修繕壁畫的過程就是一個與前輩工匠“對話”的過程。

“由于其對墻壁天然的依賴性,比起木雕、灰塑等建筑構件,壁畫因無法收藏故難以保存,更難以承受歲月流逝和滄桑巨變,建筑一旦翻修、墻壁重起,與墻壁不可分割的壁畫就只有灰飛煙滅,消失于無形。”廣府壁畫研究專家黃利平認為,壁畫修復應防止出現“一刀切”情況,壁畫本身記載著百余年來廣府文化信息,如果畫面完全損毀,無法識讀,這些信息就將消失,這是不可彌補的損失。

壁畫匠人陳初敏全神貫注地對一幅壁畫作品進行修復

“對于壁畫的修復及重繪,應依據不同的建筑物定性而釆取不同的措施。對于保護性建筑的壁畫,如不可移動文物建筑、歷史建筑、傳統風貌建筑等壁畫,應采取最小干預原則修復,甚至于基本不對清晰的壁畫作任何修復行為,僅對壁畫賴以存在的基層進行補強加固;對于確實已經滅失的壁畫,需重繪,也要本著還原歷史原貌的方向進行實施。與此同時,對于來自不同地區的匠人,尤其要注意區域性風格的紋式,避免風格混搭,降低了壁畫文物作品的原真性。而對于仿古建筑、新建建筑的壁畫,匠人有較大的創作空間。”廣東省文物保護專家委員會專家歐陽侖說。

掌握墻壁和顏料的干濕度,拿捏好時間,在限定的時間內完成作畫,很考驗匠人的功底。吳義廷認為,壁畫工匠應該對每一面要打交道的墻壁都了如指掌。“墻壁是會呼吸的,它最能反映氣候的變化。”

會說話的民間史書

廣府壁畫小知識

從清代到民國,嶺南地區的人們習慣在祠堂、神廟、書室(私塾)、住宅的墻壁上繪制壁畫。一棟建筑里,壁畫數量從幾幅、數十幅到上百幅不等。這些壁畫題材多樣,內容廣泛,內涵豐富多彩,包含傳統倫理道德、傳說故事、文化風尚等。壁畫是我們得以了解廣府民間文化的一個重要窗口和途徑。

廣府壁畫通常被畫在祠堂、神廟的頭門里外兩側、連廊、拜堂、后堂正面和側面內墻的墻壁最頂部,如果是民居則僅見于正面外墻的上部。因此,它又被廣府人稱為“墻頭畫”“泥水畫”。

楊家祠門頭的精美傳統壁畫——《雁塔題名》細節

“壁畫家雖多數是身處社會底層的畫匠,就整體而言,他們的繪畫是程式化、機械化的臨摹,但其中也不乏技藝高超、享有盛譽的大師。”廣東省文物保護專家委員會委員黃利平說,值得關注的是,廣府壁畫是唯一落款畫家姓名和作畫時間的中國古代壁畫,從清代到民國,廣府壁畫中曾出現的名款達一兩百人。大師級人物有梁漢云、楊瑞石、黎浦生、老粹溪、梁錦軒等,“這些藝術家在當時社會上已經有相當大的影響,常被一些有實力的祠堂請去作畫。”

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網