“影相佬”黎焯勛27年前重開父親1935年創辦的照相館

店鋪名片

店名:黎昌明照相館

店史:最早創辦于1935年,1956年公私合營,黎昌明之子黎焯勛于1995年重開,現店鋪由黎昌明之孫黎寶權打理。

特色:一家三代皆為“影相佬”,一間店鋪橫跨87年光陰;見證了番禺大半個世紀的變遷,也記錄了無數街坊的幸福瞬間。

隨著手機便利化以及影樓、攝影工作室異軍突起,街頭傳統照相館日漸式微了。在廣州市番禺區市橋德勝路有一家老照相館,多年來仍然堅守著光影作業的傳統技法,用鏡頭收錄番禺人的光陰故事。

這家照相館名為黎昌明照相館,創辦于1935年,幾經變遷,延續至今。店里珍藏一座拍黑白照片的老式木制座樓機,被視為鎮店之寶,凝固了曾經番禺街坊記憶。這間老照相館,留下了許多普通百姓的生活印記,也串聯著時代的點點滴滴。

黎焯勛示范操作木制座樓機

傳承:見證番禺大個半世紀的變遷

“這家照相館是我父親黎昌明在87年前創辦的,1956年國家實行公私合營,由‘紅星照相館’‘麗星照相館’和‘黎昌明照相館’合并而成東風照相館,是當時番禺縣最大的照相館。”說起當年往事,88歲的黎焯勛仍歷歷在目。

據黎焯勛回憶,1935年父親黎昌明在當年城中心最旺的地段——大南路上的李氏祠堂開了一間小小的照相館,也是當時大南路唯一一家專營攝影的小店。

1995年,黎焯勛退休后,在市橋德勝路重新開了這家“黎昌明照相館”。“當了一輩子的‘影相佬’,重開‘黎昌明照相館’一直是父親最大的心愿。于是,就有了現在這家店,現在這家店也傳給了我兒子黎寶權。”黎焯勛說。

與照相館一樣上了年紀的還有店內的鎮店之寶——木制座樓機。“這部座樓機的年紀比我還大,是我父親在廣州買的,到現在也沒壞,只是派不上用場了。”摩挲著曾經的“老伙伴”,黎焯勛興致勃勃地跟記者一一細說使用方法——

“座樓機有一個底片盒,一開始用的是玻璃底片,很容易摔壞,后來改用膠片。拍照前,我們會根據客人需求,套入對應的相片框,里面有個小窗口可以看到倒立的影像,手動對好焦之后,蓋上紅布,然后按下連接在機旁邊的快門線,瞬間就被定格了。”

黎焯勛(右)和兒子黎寶權

回憶:用削到比針頭還細的鉛筆手工PS

雖然年屆八旬,但黎焯勛茶余飯后,依然會經常回到店里看看。從小就跟著父親學照相的他,讀完小學后就開始在店里幫忙,13歲正式入行,從照相到沖洗、晾干、修底片、漂曬、洗水、曬相到最后裁相,每個程序他認真學習,用心揣摩。

黎焯勛說,拍大頭相是基本功,最關鍵是要捕捉顧客最美的表情。“中”“國”“甲”“由”“申”,這五個字是許多“影相佬”的第一門課,它們代表著人的五種基本臉型,每種臉型分別適合什么角度和表情,是可以研究一生的課題。當年的攝影師還要臨時充當表情管理“輔導員”。很多人照相時表情往往局促、僵硬,面對鏡頭容易害羞,按下快門前,得慢慢引導他們管理好表情。將最美的瞬間拍下來,這樣這張相片才算成功了一半。

照片拍攝完之后,還需要經過底片沖洗和照片沖曬兩大程序,其中顯影、定影、水洗、晾干、修底片、曬片、修相、裁裱等工序,全靠手工完成,其中蘊含的功夫和心思,是現在的拍照技術無法比擬的。

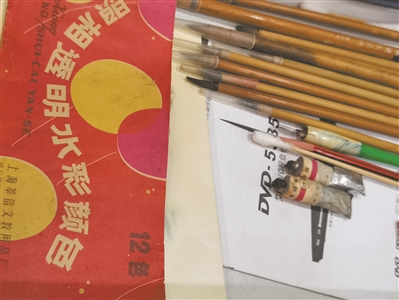

手工修底片的工具盒

比如手工修底片,黎焯勛說,這個技術堪比現在的PS。“修底片是最難的,要用削得比針頭還要細的鉛筆,修掉臉上的瘢痕、去眼袋,修整皺紋和痘印。一般我們會把痘印修掉,但皺紋就不能全修沒了,主要還是根據每個人的氣質修整,盡量讓人看上去自然一點、年輕一點、精神一點。”他一邊說一邊拿出一個珍藏多年的工具盒,展示著里面的修片工具——幾支鉛筆、毛筆、一盒上海牌照相油色、一本照相透明水彩顏色等材料。

自豪:“有客人一家幾代都來找我們照相”

“認真”與“口碑”是黎焯勛強調得最多的詞語。黎焯勛認為,做生意講究的是誠信、人品和服務,缺一不可。“可以說一張好的相片從拍攝到沖曬出來都是技術活,除了基本功之外,還需要細心、耐心,稍有不慎就可能弄壞底片。底片是不能壞的,壞了就是砸自己的招牌。”

“他是我的師傅,手把手教我,他教給我的不只是攝影知識,更多的是做人的道理。他說,無論做事還是做人,最緊要‘認真’兩字,你認真了,就沒什么做不好、學不來。”在黎昌明照相館工作了二十多年的“影相佬”梁輝成,已從年輕小伙成長為照相館里的元老級員工。

店內的鎮店之寶——木制座樓機

“父親經常跟我們說,開店做生意對待每一位客人都要認認真真,每一張拿出門的相片都必定要是最好的。客人的差評就如同磚塊,讓客人滿意了,磚塊自然不存在,否則日積月累,偌大的門口也會被一塊塊磚堵死。做生意的‘口碑’一定要用心維護好。”黎焯勛的兒子黎寶權說。

“照相館開了那么多年,忠實的客人也很多,我最自豪的是客人一家幾代都來找我們照相。”黎寶權微笑著說,“這么多年,除了合影、孩子百日照,我們拍攝的證件照更是不計其數,不少人的第一代身份證照片就出自我們之手。”

用影像定格街坊們每個幸福時刻

在采訪過程中,家住番禺大龍的黃女士,正好前來拍照。她跟記者分享起了1999年在黎昌明照相館拍婚紗照的美好回憶。

“我記得當時是在照相館里簡單化好妝,穿好婚紗,然后再乘車去金業花園拍的,當時幫我們拍照的攝影師叫阿成(即梁輝成)。在等相片的過程中,心里那種既忐忑又期待的心情,至今還清晰記得。當最后拿到相片時,看著相片中的我們,說實話,真的覺得很美,心里真的覺得美滋滋的。當時阿成拍了很多,讓我們挑選部分自己滿意的,但我們都下不了手舍棄,最后全都要了。”說著說著,黃女士也情不自禁地笑起來。

“不少番禺街坊幫襯了很多年,參加工作時來這里拍工作證照片、結婚時找我們拍婚紗照,兒女出生時就來拍滿月照,或者每年春節的全家福……我們幾乎見證了好些街坊人生的每個幸福時刻。”梁輝成說。

無論時代怎么變,載體怎么變,記錄幸福的需求仍然在。一位住在附近的李女士帶著女兒來拍幼兒園入學的證件照,她對記者表示,她本人也是黎昌明照相館的忠實擁躉。“很多同事都是這里的熟客,拍照、洗相都要來這里。最近,女兒入讀幼兒園需要拍證件照,所以專門帶她來這里拍照,順便給女兒好好留個成長印記。”李女士說。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網