從“神農本草園”“上林苑”到國家植物園……來看植物園的“前世今生”

從“草藥園”“植物博物館”“經濟花園”到“花園地球”,全球植物園經歷了數百年的時光蹉跎,在時代的變遷和見證下,越來越清晰地肩負起保護生物多樣性的重要職責。作為專門從事野生植物收集、科學研究、引種馴化和保護利用的專業研究機構,植物園始終肩負著國家的重要使命。

公元前2世紀中國漢代皇家御苑“上林苑”

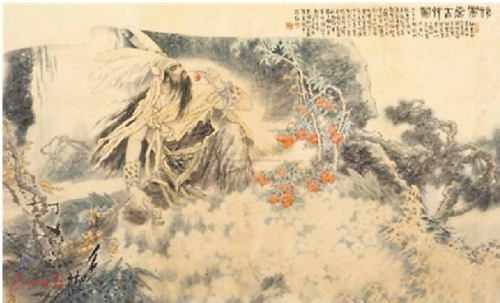

公元前2800年中國的“神農本草園”

前世:植物園的概念源于“神農本草園”

中國科學院華南植物園黃宏文和廖景平研究員在《論我國國家植物園體系建設:以任務帶學科構建國家植物園遷地保護綜合體系》一文中提及,植物園的概念起源于公元前2800年中國的“神農本草園”,到公元前約14世紀古埃及的森努弗花園、公元前約6世紀古巴比倫的空中花園和亞述帝國的怡情園、公元前2世紀中國漢代皇家御苑“上林苑”等,延續不斷的華夏及世界各地藥草園與園藝園林是人類文明發展史的重要組成部分。

5-9世紀以來, 歐洲以圣加爾修道院草藥園為代表的藥用植物園是歐洲復興后現代植物園的雛形。中世紀歐洲各類眾多的草藥園僅僅是中華本草園思想與概念的復制和延續。

一般認為,世界上首個植物園是1545年在意大利建立的帕多瓦(Padua)植物園。這座位于意大利東北部、威尼斯附近的植物園目前占地約22000平方米,是世界上尚存于原址的最早的植物園,現今仍致力于教學和稀有物種的保育職能。

1997年,聯合國教科文組織將帕多瓦植物園列入世界遺產,因為它代表了科學、科學交流的誕生,有助于理解自然文化的關系。“古老”二字對于帕多瓦植物園而言并非浪得虛名,其最引以為豪的樹木可以追溯至1550年的一株荊樹,園內還保留著來自18世紀的銀杏和木蘭各一株,它們被認為是歐洲最早引進的同類植株。

古埃及花園

古巴比倫空中花園

古羅馬別苑

今生:從“植物博物館”到“經濟花園”

現代意義的植物園源于歐洲文藝復興時期依托于歐洲經典大學建立的植物園。16-17世紀歐洲的植物園在延續藥用植物發掘的同時,由于歐洲人對美洲大陸的再發現,開始了“后哥倫布時期”植物引種與植物傳播熱潮。

從某種意義上延續了古埃及和古中華植物收集和引種馴化的軌跡,開啟了跨大洋、跨大陸的植物采集和引種馴化、新舊大陸植物資源雙向交換,從根本上改變了古代遠征的皇室獵奇和特定目的的局部性收集,深刻改變世界農業和經濟發展格局。此間的植物園不再充當“植物博物館”的角色,而是充分發揮了植物引種、遷地栽培、發掘利用等功能。

18-19世紀,隨著西方工業革命和科技發展,植物園適應航海大發現、環球考察、植物收集與發掘利用的時代導向。歐洲植物園在國家意志和經濟利益驅動下,對世界各地的經濟植物進行廣泛的引種栽培,極大地促進了重要經濟植物發掘利用,催生了經濟植物學等分支學科發展,殖民地植物園隨之興起。

20世紀80年代,世界植物園又迎來新的發展。在處于植物保護領導地位的英國皇家植物園邱園的整個發展歷史中,為了支持英國的擴張和貿易,如“經濟花園”般不斷從各個屬地收集經濟植物,開展經濟植物和生態系統的可持續利用研究,以至于后來發展了遷地保護,建立起千年種子庫。

特別是20世紀中后期以來,植物多樣性喪失受到全球植物學界高度關注,世界各國相繼立法保護動植物瀕危物種。1985年在西班牙召開的國際植物園會議上,對植物多樣性的保護達成共識,號召全世界植物園聯合起來,采用“就地”與“遷地”方式挽救全球快速消失的植物多樣性。我國植物園自20世紀80年代即以珍稀瀕危植物為對象,開展了遷地保護及其研究工作, 并獲得較大的進展。

就這樣,引發全球“植物大戰”的“經濟花園”逐漸成為歷史,提倡生物多樣性保護的“花園地球”呼之欲出。

華南植物園培育的象牙虎頭蘭

未來:打造人與自然和諧共生的“花園地球”

據2019年國際植物園保護聯盟發布,全球有3500多個植物園和樹木園。其中歐洲植物園最多,北美洲次之,亞洲名列第三,植物資源豐富的南美洲排第四,非洲和大洋洲相對較少。在我國,據中國植物園聯盟統計,現有植物園(樹木園)162個,這些植物園主要分布于熱帶、亞熱帶和溫帶,寒溫帶和青藏高原寒帶尚無植物園。

這些植物園中約有51%的位于或接近全球生物多樣性熱點地區,分為“經典的”綜合性植物園、歷史性植物園、觀賞植物園、保護性植物園、大學植物園、動植物園、經濟植物及種質保存植物園(含樹木園)、高山或山地植物園、自然或野生植物園、園藝植物園、主題植物園和社區植物園12類,而全球國家植物園基本上都是綜合性植物園。

目前,全球超過30%的植物物種面臨滅絕威脅。

2000年,全球植物園界響應第十六屆國際植物學大會決議,發布《大加那利島宣言》,聚焦植物多樣性的喪失與保護,為《全球植物保護戰略》的起草奠定了重要基礎。國際植物園保護聯盟組織起草《全球植物保護戰略》,并于2002年得到《生物多樣性公約》第六屆締約方大會批準實施,開啟了全球植物園致力于保護植物多樣性的新紀元。

面對環境危機,世界各國植物園與地區性研究機構開展合作研究,為制定各種保護地球生物多樣化的策略,提供新知識和科學依據。比如說,直徑僅為1厘米的侏儒睡蓮原產于盧旺達,在絕跡兩年之后,邱園的科學家成功將其復活。

有專家提出,未來在全球變化和生態系統退化的情景下,人類應該努力創造并生活在一個“花園地球”上,而植物園的物種資源與知識技能,可為創建這種人與自然和諧共生的環境提供支撐。

全球植物園之最

英國邱園:物種保育最豐富

邱園的歷史可追溯到1759年,作為全世界五大重要植物園之一,保育5萬種全球植物,標本共有700萬項,搜集的植物占全世界已知植物的1/7,其中還包括瀕臨滅絕的物種和真菌,被視為頂級的植物研究中心。邱園旗下管理著世界上最大的野生植物種子資源保護庫——千年種子庫,這里收藏了出自近4萬個物種的超過24億顆種子。此外,除了市中心核心園和郊區園之外,散布于倫敦各地的小型植物展示園,共同形成了最全面的城市倫敦國家植物園體系。

邱園最著名的是園中“古董級”5大溫室:睡蓮溫室、溫帶植物溫室、雨林棕櫚屋、高山植物溫室和包括玫瑰園、草園和杜鵑花園在內的主題花園。其中最有地標意義的溫帶植物溫室,在維多利亞女王時代的1863年5月開始啟用,費時36年才最后完工,也是至今仍在使用的維多利亞時代留下的最大溫室,里面擁有來自5大洲和16島嶼溫帶區的1500個不同品種植物,常年溫度都控在10℃以上,其中包含非常稀有的品種。根據吉尼斯世界紀錄,截至2019年5月的清點結果,邱園內種植的植物物種達到16900個,創下了單一地點活體植物收藏的最高紀錄。

美國密蘇里植物園:全球最大植物信息庫

密蘇里植物園位于美國密蘇里州圣路易市,1859年建成開放,是美國最古老的植物園之一。它曾是英國富商的私家花園,故常被稱為“蕭氏花園”。當時花園的主人在幾位著名的植物學家的建議和指導下,最終將其花園建成一個教育、科學研究和園藝展示的中心,公眾參觀游覽之勝地,以及世界一流植物園。近年來在密蘇里植物園體系中,除了市中心核心園外還包括一個自然保護區,展示了從稀樹草原到高山林地的本土植物群落,同時積極開發低效用地,建設植物社區園,形成美國最全面的園藝科普教育系統。

密蘇里植物園占地79公頃,劃分為中國園、日本園、摩爾花園等數個獨立主題區,兩個玫瑰園共擁有六千多種玫瑰。其中維多利亞時代的花園值得一提,花園四周按照維多利亞時期風格打造,因其由紅豆杉樹籬和其20個圓形植物園的枕形花園而聞名。園內的植物標本館擁有超過660萬個標本,是北美第二大植物標本館,僅次于紐約植物園。

德國柏林植物園:擁有世界上最大的玻璃房溫室

柏林植物園全稱“柏林-達勒姆植物園”。這座位于柏林西南施泰格利茨區的植物園占地面積42公頃,始建于1904年,自1904年開始開放參觀,二戰之后曾一度用來種植蔬菜。1996年后,植物園成為柏林自由大學的設施,園中建有新藝術風格的玻璃溫室、植物博物館、植物標本和化石展廳和科學圖書館,擁有多達2.2萬種植物。園內以世界地圖為邏輯,分別培育了歐、亞、美、非的植物,品種珍貴,堪稱世界植物區的縮影。

樹木園和系統區是柏林植物園里面積最大的園區,而濕地植物區面積則有3000平方米,模擬德國自然濕地景觀,建育有濕地植物200余種,其中很多種類瀕臨滅絕。除室外展區,園內還有16棟建于1900-1909年的展覽溫室,一座座溫室建筑外形獨特,裝飾精致,總面積達6000平方米,其中名為“大棚”的溫室是世界上最大的玻璃房。

德國柏林植物園內名為“大棚”的溫室,是世界上最大的玻璃房。

美國布魯克林植物園:美國第一座為視障人士設計的花園

布魯克林植物園建于1910年,坐落在布魯克林中心占地52英畝的土地上。園內有超過14000種的植物類群,以及包括櫻花園、芬芳花園、日本花園、克蘭福德玫瑰園、莎士比亞園、兒童園及巖石園等在內的20多個分類園。

芬芳花園是美國第一座針對視障人士設計的花園,花園中有四個展示區包括觸摸植物區、芳香植物區、花香植物區和廚房草藥區,鼓勵所有游客用手接觸植物并嗅出植物的芬芳。玫瑰盛開時,于1928年開業的克蘭福德玫瑰園是當地人的最愛,園內擁有包括野玫瑰、老花園玫瑰、混合茶玫瑰、大型玫瑰、爬藤玫瑰和小型玫瑰在內的一千四百多種玫瑰。此外,植物園內種植的兩百多株櫻花也很出名,其中在櫻花大道上有兩排大型櫻花樹在花季時非常壯觀。

植物園的概念最早可見于公元前2800年中國的“神農本草園”……

據2019年國際植物園保護聯盟發布,全球有3500多個植物園和樹木園;據中國植物園聯盟統計,我國現有植物園(樹木園)162個。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網