廣繡鐫刻兩千年廣州人審美情趣之印記 中西文明之交融互鑒 呈現當代廣繡人探索創新的一幅幅生動畫面

廣州,是一座有著兩千多年歷史的文化名城,一街一巷都有悠遠的故事,一磚一瓦都有雋永的記憶。《粵韻周刊》,與您一起領略這座城市厚重的記憶,領略兩千多年包容開放的精神傳統,領略綿延不絕的文脈書香;與您一起在歷史的光照下,讀懂今天,讀懂廣州,由此堅定文化自信。

廣繡與潮繡合稱“粵繡”,粵繡與蘇繡、蜀繡、湘繡并稱為我國四大名繡。二零零六年,歷史悠久的廣繡列入第一批國家級非遺代表性項目名錄。

兩千年過去了,繡針依舊在綢面上飛動,年輕的頭腦和巧手仍然在絲絹中游走。彩線勾勒出的萬花世界,容納了真實和想象,勾連起東方與西方。深受嶺南文化影響的廣繡技藝,發展至今,已是嶺南文化的代表作之一。一方面,它已經鐫刻了千年前嶺南先民審美情趣的印記;另一方面,它記錄了中西文化交融的現象;同時,呈現當代廣繡人探索創新的一幅幅生動畫面。

史

海上絲路促進廣繡繁榮

刺繡由宮廷飛入百姓家

1983年,廣州象崗山發現南越王趙眜墓,墓中除了成捆的織物,還有很多器物也是用織品包裹捆扎的。雖然大量整匹整卷的織品已經炭化,但經過科學分析,可知其中絕大多數是絲織品,有絹、羅、紗、錦、麻五類織物。在出土文物中還發現有繡紗、繡絹。雖然刺繡的整體圖案不明,但在殘片中仍能看出以“辮子針”和“長挑針”法繡制的紋樣。

廣州能產出絲織品,蓋因得天獨厚:廣東氣候溫熱潮濕,珠江三角洲平原河網密布,適合種桑養蠶,廣東桑蠶業已有2000多年歷史,是中國四大傳統蠶繭產區之一。與蘇繡、蜀繡、湘繡并稱中國四大名繡的粵繡之兩大流派之一——廣繡(另一流派是潮繡)正是在絲綢生產、貿易、消費的深厚底蘊上生長起來的。

漢武帝時期,廣東的朱崖郡(今海南省)、德慶、連州以及廣州附近已有“采桑養蠶”“桑蠶織績”的生產活動。西漢時期,廣東本地出現了刺繡工藝。

白緞地廣繡百鳥紋對襟長氅衣(廣州十三行博物館藏)

廣東省非物質文化遺產保護中心副主任藍海紅認為,真正推動廣繡繁榮興盛的,正是始于漢代的海外商業貿易活動。唐開元年間,廣州設立市舶使,允許民間的海外商貿活動,并在廣州設立“蕃坊”供外國商人居住。廣州的絲織品作為重要的傳統貿易物資,亦隨著商船漂洋過海。

最早與廣繡相關的文獻記載見于唐朝。唐人蘇顎撰寫的《杜陽雜編》中說:“唐永貞元年(805年),南海貢奇女盧眉娘,時年十四……能于一尺絹繡《法華經》七卷,字如粟粒而點劃分明,細如毫發,其品題章句,無有遺闕。更善作飛仙,蓋以絲一鉤分三股,染成五色,結為金蓋玉重,其中十洲三島,天人玉女,臺殿麟鳳之象,而執幢捧節童子,亦不啻千數……唐順宗皇帝嘉其工,謂之‘神姑’。”盧眉娘是我國歷史上最早繡字的民間藝人,年僅十四歲便有如此高超的刺繡技術,廣繡從此名揚天下。

通草水彩人物圖之繡娘(廣州十三行博物館藏)

唐代,廣東已經可以做到“蠶桑五收”,絲綢織造技術和刺繡工藝也有很大提高,“廣東錦”以精工細巧聞名于世。《舊唐書》載:“(唐中前期)宮中供貴妃院織錦刺繡之工凡七百人……揚、益、嶺表刺史必求良工造作奇器異服,以奉貴妃獻賀。”嶺表即今天兩廣地區,如果說漢晉時期從番禺等廣東沿海港口出口的絲織品還缺乏鮮明的本地標識,比不上蜀錦等“知名品牌”,到唐代,廣繡匠人的水平已被視為與傳統絲織業重鎮揚州(江浙)、益州(四川)并列的最高級別了。唐玄宗時,嶺南節度使張九皋進獻精品刺繡給楊貴妃,被加官三品。

宋代,廣東形成了以珠江三角洲為中心的蠶絲基地。隨著經濟的快速發展與技術的不斷進步,部分絲織品的價格逐漸降至日用品的水平,刺繡等“精工細作”進入尋常人家,對外出口的規模也在不斷擴大。

明朝廣繡進入鼎盛時期 清代男性繡工唱主角

據研究古代刺繡、緙絲針品的名著《存素堂絲繡錄》(作者朱啟鈐,為民國年間研究中國絲綢史和建筑史的倡導人之一)記載,當時的刺繡藝人不僅能熟練地使用絨線刺繡,還創造性地使用孔雀毛、馬尾作線縷和勒線刺繡。今廣州美術學院便珍藏有用孔雀羽毛編成絨縷刺繡的繡品。

藍海紅表示,明清時期,隨著大規模商品貿易的發展,絲織品從自用商品(少量貢品)發展為大宗出口商品,這使廣繡在技法和生產方式上都產生了質的轉變,進入鼎盛時期。

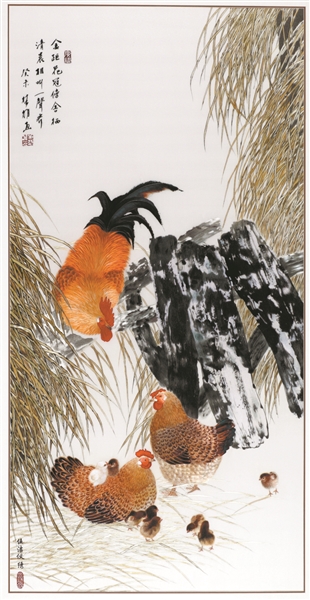

廣繡作品《故鄉大吉》

明代年間,增城女子陳瑞貞令廣繡迎來了另一個高光時期。據清代《增城縣志》和《陳氏族譜》記載, 洪武十五年(1382年),14歲的陳瑞貞被選入宮中,因刺繡技藝出眾,被明太祖任命為“司采”,管理皇家錦絲刺繡等事務。女官、妃嬪紛紛拜她為師,廣繡之工藝由此在京城中傳開。

來自廣州的繡品還沿海路貿易傳播到西方社會。17-18世紀,出口歐洲的廣繡中不僅有批量生產的商品,還有貴族訂制的獨特繡品。據研究,明正德九年(1514年),葡萄牙商人將在廣州購得的繡片帶回國獻給國王,受到嘉獎。明萬歷二十八年(1600年),英國女王伊麗莎白一世因喜歡從廣東出口的金銀線繡,親自倡導成立英國刺繡同業公會,從中國進口絲綢和絲線,加工繡制貴族服飾。當時,中國除了外銷繡品,還把刺繡材料、繡繃、繡架以及技藝傳播到西方,促進了西方刺繡技藝的發展。

康熙二十四年(1685年)設立粵海關后,為適應大批量生產的需要,廣繡開始走出民間家庭作坊,走上商品化生產的道路。清雍正前后,廣繡又增加了一類新品種——粵劇戲服,這便是當時享譽全國的廣州“伶裝”。乾隆年間,刺繡業形成了行業,成立了錦繡行,會名“綺蘭堂”,入行者須為男工(俗稱“花佬”),當時有900多人。

為何四大名繡中只有廣繡能讓男工唱主角呢?在繡品行當進行展售工作多年的梁培芳告訴記者,當年的訂單非常多,工人需要加班加點趕工,且很多繡品是大幅作品,需要人長時間站立工作,對繡工的體力和耐力要求很高。正是這些原因讓體力和耐力高出一籌的男工成為廣繡行的主角,專繡重要部位,為上手工。

1757年廣州“一口通商”后,各省絲綢都需轉運到廣州,再出口歐美。市場繁榮,農民種桑養蠶熱情很高,手工繅絲也成為珠江三角洲發達的家庭手工業。學者顧書娟提出,嘉慶、道光年間(1796年-1850年),廣繡專業場所鱗次櫛比,僅狀元坊的廣繡工場與商店就有幾十家,并向番禺、順德、南海等地發展。這種相對集中的生產和銷售方式一直影響到十三行之后的很長一段時期。

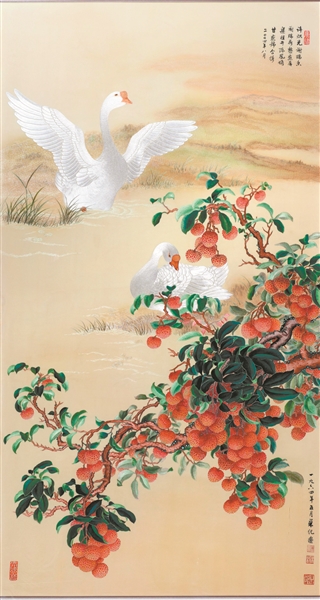

廣繡作品《紅荔白鵝》

那么這些出口的廣繡有多貴呢?據白芳研究,《粵海關志》載,第一艘來華的美國商船中國皇后號船長格林購買了兩件廣繡繡品,共花費68美元,但當時西方人買一把象牙扇的平均價格只有1美元。

國內外頻頻獲獎 廣繡入列“四大名繡”

清末民初,廣繡在各項國內外大賽中嶄露頭角。比如,在1915年舊金山太平洋萬國巴拿馬博覽會上,廣繡藝人余德的《孔雀牡丹會景》獲一等獎。1923年,英國慶祝倫敦大鐵橋通車,舉辦國際展覽,余德作品《瑞獅》獲二等獎。1929年,在廣州舉辦的四川、湖南、蘇州、廣州四地繡品展覽競賽上,廣繡以余德繡制的 《孔雀牡丹》《番獅》、黃妹繡制的《雪地風景》等作品參展,獲得好評,廣繡作為“四大名繡”地位得以確立。通過這些國際國內的展覽展示,廣繡在國內外的知名度得到提升,廣繡貿易保持繁盛。

廣繡作品《伴侶》

1956年至1965年是廣繡發展史上的又一個繁榮時期,刺繡業從業人員恢復到三千五百多人。1957年,廣州市工藝美術研究所成立,設實驗工廠,致力于廣繡的普及提高。兩年后,研究所整理編寫了《廣州刺繡針法》,同時所里繡制的《紫荊孔雀》被選送到北京人民大會堂廣東廳陳列。每年廣交會,廣繡都會有大批令人驚喜的作品出現。應各地的邀請,廣州還派出師傅到珠三角及潮汕地區傳授廣繡技法,在全省出現了遍地盛開廣繡之花的喜人景象。

1982年,陳少芳的繡畫《晨曦》在第二屆中國工藝美術品“百花獎”評選中榮獲金杯獎,成為當代廣繡創作中標桿性的作品。2006年,廣繡列入第一批國家級非遺代表性項目名錄。2018年,廣繡被列入第一批國家傳統工藝振興目錄。不少民間刺繡藝人重拾繡針,廣繡又煥發出新的生機。

技

用色用線膽大心細

針法多變不拘一格

湘繡以繡老虎出名,蜀繡以繡鯉魚出名,廣繡以繡嶺南風物出名。百鳥是廣繡最常用的題材,此外廣繡還喜用花卉、水果、龍鳳、魚、山水、風景、人物等題材,其中,荔枝、紅棉以及三鳥是其中代表。

廣繡有別于其他三大名繡的一大特色是針對西方市場量身定制繡品。在東西方藝術與審美的互鑒中,誕生了在全球貿易史上頗有名頭的“馬尼拉大披肩”。

廣繡有幾十種針法,且針法多變,會根據題材的需要創造針法,讓繡出的物像栩栩如生。

“花隨玉指添春色,鳥逐金針長羽毛。”我國刺繡的歷史極其悠久,早在《尚書》中就有所記載。與精細雅致的蘇繡、平整鮮亮的蜀繡、細膩寫實的湘繡相比,廣繡堪稱“濃墨重彩”。

百鳥題材最為常用

嶺南四季如春的氣候特點,使得廣繡在題材方面充滿嶺南特色。廣東省博物館陳列展示中心主任白芳認為,蘇繡側重文人繡,繡貓是其特色。湘繡以繡老虎出名,蜀繡以繡鯉魚出名,廣繡以繡嶺南風物出名。粵繡中除了廣繡還有潮繡,潮繡的題材主要圍繞宗族祠堂。

百鳥是廣繡最為常用的題材,此外廣繡還喜用花卉、水果、龍鳳、魚、山水、風景、人物等作為創作題材,荔枝、紅棉以及三鳥(即雞、鵝、鴨,行業內合稱“三鳥”)是此類題材中的翹楚,反映出廣繡“接地氣”的一面。為了在潮濕多雨的條件下保存廣繡,首先要求色相純度很高,能長久保持鮮亮;又因工藝的要求,實用繡的色階數量少,跨度卻很大,一般是一片花瓣會用同種色相的幾個色階,即以“跳階”的方式用色,用色富麗、對比強烈。

廣繡作品 《我愛小雞群》

當我們欣賞一幅廣繡作品的時候,會發現廣繡構圖講究飽滿繁茂,少有空隙,突出熱鬧的意境,藝術效果獨具嶺南特色。色彩方面,廣繡用色豐富,廣繡藝人善于運用顏色對比強烈的絲線,達到明艷亮麗的效果,還喜用金線勾勒輪廓,作品喜慶富麗。

廣繡產品種類多元

作為海上絲綢之路上的重要商品,廣繡見證了海上絲綢之路的歷史,表現出與其他繡種明顯的不同。首先,廣繡是民間刺繡,正是由于適應商品生產的需要,廣繡的產品種類非常多元。從北京故宮博物院所藏的清光緒年間廣繡花鳥博古插屏背后一張繡莊的廣告單中可以見到,廣繡不僅有日用品,也有裝飾品;有適用于國內需求的產品,也有適合海外市場的產品;既有滿足人們日常生活的日用品,也有滿足皇室貴族的貢品。

商品化屬性使廣繡生產需根據市場需求及時調整,這使廣繡在技法上表現出極大的靈活性。廣繡善留“水路”,在繡片之間留出幾毫米空隙,讓繡面層次突出,主體形象更醒目。

風靡西方上流社會

在中西方文化交流中,廣繡不僅蘊含嶺南文化的特色,還融入西洋繪畫技法,風靡上流社會,可謂來自中國的高級定制。

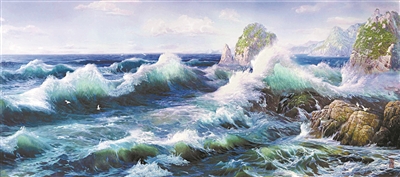

巨幅廣繡作品《夏日海風》

中山大學歷史學博士、研究館員、廣東省博物館陳列展示中心主任白芳指出,廣繡有別于其他三大名繡的一大特色就是針對西方市場量身定制繡品,精湛的技藝與異國審美結合,所以能及時地適應歐洲人的審美時尚。

明清時期,廣繡吸收了西洋油畫的藝術風格和明暗透視及光線折射的原理,這種中西結合的風格很符合西方人的審美趣味,在歐美大受歡迎。這可以說是廣繡發展史上一個關鍵的轉折點。同時,依廣東民間工藝博物館專家胡繼芳的說法,西方藝術史學者認為,廣東的金銀線繡對17~18世紀的法國繪畫、手工藝以及建筑藝術、室內裝飾等產生了重大影響,特別是在路易十五時期,描繪宮廷生活的油畫就借鑒了金銀線繡的技法。

功

工藝流程:

圖稿設計—過稿—上繃架(包括著色)—定繡紋—選用針法—選色線—施繡—整體檢查—卸繃—整熨—繡品裝裱—包裝

91歲“花佬”一生鐘愛

繡起花來可茶飯不思

勾稿、上棚架、選色線、定繡紋,選針法、刺繡……廣繡“花佬”許熾光將細如發絲的絲線,分出1/16,穿過繡花針,先在刺繡面料上繡一個小點固定絲線,然后選定附近一點,從上到下刺過絹紗,留下一道線痕,再尋合適位置,從下往上刺,續上下一段弧線。五彩的絲線在他手指靈活的舞動下,眨眼工夫,就勾勒出栩栩如生的夏日蓮葉的一角。近日,記者來到廣州繡品工藝廠,只見老、中、青三代繡工齊聚一室,穿針捻線,構成一幅歲月靜好的畫卷。從六歲入行成為“花佬”,到如今年91歲,許熾光這樣形容自己對廣繡的感情:“繡起花來,我好像可以不用吃飯一樣。”

“勾稿是用畫筆將圖案輪廓勾畫到面料上,選色線是從成千上萬種彩色絲線中將這幅作品要用到的線選出來,定繡紋,選針法就是根據每幅畫面不同的主題、每束光彩不同的流轉,來判斷和調整每一步最合適的針法繡制。”廣繡省級傳承人伍潔儀一邊刺繡一邊告訴記者。

針法多變,用色、用線大膽,不拘一格,這也是廣繡不同于其他繡種的一個非常明顯的特色。

受到嶺南民間手工藝和中西審美兼顧的影響,廣繡針法多樣、紋理清晰,善留水路,層次分明。行業內的工藝要求極為嚴格,有“光、亮、齊、密、凈、勻”的行業規范。運針講究“針程、手寶”,即針步均勻,針路流暢,針腳齊整,絨線排列緊湊。

除了直針、續針等基礎針法,廣繡手藝人還會根據題材的需要創造針法,讓繡出的物像栩栩如生。伍潔儀繡制巨幅廣繡作品《夏日海風》時發現,傳統的針法難表現驚濤拍岸的動感畫面,于是對刺繡動物絨毛針法和撕疏針針法進行改良,按照樹枝丫杈的形狀及通過各種排列組合創新“Y型針”針法。浪頭和浪花采用旋轉Y型針的形式,先繡成小小的“丫丫”,然后慢慢地繡出旋轉的形狀(因此取之為“旋轉Y型針”)形成浪頭和浪花,在浪花的尾部再配合圓毛針。通過綠色、藍色、深紫色、淺紫色、紫藍色等十多種色線穿插使用,以Y型針和圓毛針的針法把卷起的浪花與流淌著的海水連接起來,將大海氣勢磅礴的壯麗景觀表現得淋漓盡致。

變

大師陳少芳入行60年

繡法創新求變無止境

國家級非物質文化遺產項目粵繡(廣繡)代表性傳承人陳少芳前后花費了十年時間,設計了原創長卷作品《嶺南錦繡》,該作品長13.8米,高1.2米,長卷從“臘月寒梅”“晨曲”開始,一直到“荷塘秋月”“羊城遠眺”結束,包含了18個意境、51種共128只鳥、一年四季的時花時果、早午晚時分的景色等,將廣繡傳統、創新的針法技藝總結并記錄下來,被嶺南畫派大師關山月贊譽為“廣繡的世紀之作”。

陳少芳代表作《嶺南錦繡》(局部圖)

走進廣繡省級非遺傳承人譚展鵬位于芳村的鵬喜公司,乍一看,你會誤以為自己來到了一間陳列油畫和水墨畫的展廳。從人物肖像到靜物寫生,再到花鳥、風景,各類美術題材應有盡有。仔細端詳進門處一幅荔枝圖,隨著觀賞角度的不同,荔枝絲線色彩竟然不斷變化,晶瑩的露珠掛在荔枝上,鮮嫩欲滴,使人垂涎。

“這已是陳老師不斷改進技法后第四代繡荔枝的方法了。”譚展鵬介紹。他口中的“陳老師”是他母親、國家級非物質文化遺產項目粵繡(廣繡)代表性傳承人陳少芳,她創造了獨具一格的“陳氏廣繡”。

陳少芳、譚展鵬、黃敏健合繡作品《魚躍果豐》

創新技法

展現更強畫面表現力

1962年,陳少芳于廣州美術學院國畫系畢業,來到廣州市工藝美術研究所擔任廣繡設計工作。據譚展鵬介紹,陳少芳設計并參與制作的廣繡名作《晨曦》的亮點在于孔雀的翅膀:“在傳統畫法中,孔雀翅膀向天的部分是亮色的,腋窩是暗色。起初畫成這樣,如果能繡出來,都已經是上品,但是我母親感覺不滿意。她認為這樣的繡法不夠立體。”由于有美術學院的專業功底,陳少芳對于光影有著敏銳嗅覺。她有一天突然想到,早上的太陽剛從地平線上升起時,會讓孔雀翅膀的受光方式有所不同。她決定拋開傳統做法,把本應處于陰暗面的翼底擦亮。最后,《晨曦》的孔雀翼膊部位向觀眾觀看的方向“凸”出來,呈現更立體。

在陳少芳看來,創新是廣繡保持常青生命力的關鍵。在陳氏廣繡作品中,一直不斷追求通過靈活、革新地運用針法、繡法和色彩搭配,實現更強的畫面表現力。陳氏廣繡創造了專門的“絨毛針”針法來繡小雞,“短發針”來繡小孩的“光頭”,“竹編針”來繡竹籃……極大地豐富了廣繡的技法和藝術語言。而家族獨創的珠繡工藝則讓多彩的繡線與瑪瑙等寶石相融合,原本普普通通的裝飾品瞬間升級為一件藝術品。

陳少芳花十多年時間設計了原創長卷作品《嶺南錦繡》。這幅長13.8米,高1.2米的長卷,包含了18個意境、51種共128只鳥、四季花果、早午晚的景色等,集結呈現了廣繡傳統、創新的針法技藝,被嶺南畫派大師關山月贊賞為“廣繡的世紀之作”。

陳少芳提出廣繡色彩表現的新技法“絲線色彩構成法”,將不同顏色的絲線組合在一起,以絲線的疏密控制畫面的顏色和亮度,以繡花針和絲線實現調色板的功能,大大開拓了廣繡用色的新天地。據黃敏健介紹,他們使用的絲線需要專門定制,顏色多達上千種,僅紅色就有將近十種。“舉例來說,當我們把三種油畫顏料混合,會產生第四種顏色,原來的顏色全都不見了。但如果是刺繡,無論你把三色絲線以何種方式混合,遠看能夠呈現第四種顏色,近看依然可以分辨出原來的顏色。這就是絲線色彩構成法的奧妙所在。”廣東省文化學會副會長曾應楓這樣評價“陳氏廣繡”的色彩特點:“傳統的刺繡是平面的,而且比較單調。紅就是紅,黑就是黑。陳少芳讓刺繡的顏色發生了更多的變化,就像我們平時說的‘墨分五彩’一樣,她把絲線也分成很多種顏色,一條紅線里面包含許多種深淺不一的紅,這是一種很有價值的創新。”

傳承技藝

讓廣繡穿在大眾身上

譚展鵬、譚展彬自幼在耳濡目染下接觸廣繡,最終選擇成為母親的助手、廣繡傳承人。此外,譚展鵬的妻子黃敏健也是廣繡大師。

工業化時代,不論是在工藝品領域還是在日用品領域,“一筆千針”的繡品都是奢侈品,但傳承人并不甘心作品只能活在博物館里。“廣繡本來是日用品,不能全進博物館。”譚展鵬說,有創新才有傳承,也是陳少芳的理念。

2014年,譚展鵬夫婦與母親陳少芳創作的跨界作品“掛綠荔枝”女裝牛仔褲在新塘牛仔品牌服裝慈善拍賣會上拍出了100萬元。但另一方面,“陳氏廣繡”開拓了工業化生產,為服裝、布藝、家居、室內裝飾提供廣繡設計、商品供應。“凡是平面的二次加工,刺繡都可以做。”譚展鵬說。

陳少芳孫女譚靖榆在傳承祖輩技藝的基礎上,努力創新,用刺繡記錄當下生活,承載時代記憶。她把廣州獨有的飲食文化——廣式早茶搬上繡繃,她將廣繡和漢服相結合,設計出一系列廣繡主題的漢服作品,并因此獲得第21屆廣東十佳服裝設計師,讓廣繡不僅掛在墻上,更能穿在身上,把傳統融入時尚。她在社交媒體上教大家從零開始制作香包刺繡。“我想繡屬于當下的題材,將來當它被送入博物館,讓后人們感受廣繡的技藝傳承。”

“唐永貞元年,南海貢奇女盧眉娘,時年十四……能于一尺絹繡《法華經》七卷,字如粟粒而點劃分明,細如毫發,其品題章句,無有遺闕。更善作飛仙,蓋以絲一鉤分三股,染成五色,結為金蓋玉重,其中十洲三島,天人玉女,臺殿麟鳳之象,而執幢捧節童子,亦不啻千數……唐順宗皇帝嘉其工,謂之‘神姑’。”

——唐·蘇顎《杜陽雜編》

“廣之線紗與牛郎綢、五絲、八絲、云緞、光緞,皆為嶺外京華東西二洋所貴。予《廣州竹枝詞》云:洋船爭出是官商,十字門開向二洋。五絲八絲廣緞好,銀錢堆滿十三行。”

——清·屈大均《廣東新語》

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網