廣州公布的828處歷史建筑中 民國時期建筑近六成 占地面積最小僅1平方米

歷史建筑是什么?

歷史建筑,是指經城市、縣人民政府確定公布的具有一定保護價值,能夠反映歷史風貌和地方特色,未公布為文物保護單位,也未登記為不可移動文物的建筑物、構筑物。

恩寧路騎樓、東山口洋房、海珠橋、廣東國際大廈……這些廣州人非常熟悉,又傳承著最原汁原味廣州味道的建筑有了一個共同的身份——歷史建筑。

日前,廣州公布了第七批歷史建筑名單,一同公布的,還有第一到第七批歷史建筑的全名單。自2014年以來,廣州一共確定了七批共828處歷史建筑,扎實推進了一大批歷史建筑活化利用,讓城市留下記憶,讓人們記住鄉愁,在守護和傳承歷史文化遺產中煥發出老城市的新活力。

在廣州眾多歷史建筑中,有些獨具特色的建筑讓人印象深刻。

1 之最

“頭號”建筑多次改造 “迷你”建筑僅1平方米

編號為“GZ_01_0001”:位于文化公園內的華南土特產展覽交流大會舊址水產館,也被稱為廣州“頭號”歷史建筑。水產館是中國第一個嶺南現代建筑,由著名嶺南建筑師夏昌世主持設計,始建于1951年10月,是華南土特產展覽交流大會的展館之一,一直保留至今,已經經過了多次改造。

廣州“頭號”歷史建筑華南土特產展覽交流大會舊址水產館

編號為“GZ_07_0013”:第七批歷史建筑中的魚珠船廠舊址,也就是第828號歷史建筑。位于黃埔區魚珠街的魚珠船廠舊址港池船排、候工房,核心價值要素是港池、船排的主體結構和配套機械設備,以及候工房的外立面。該處建筑建于上世紀60年代,是廣州港開展航修業務的實物見證。該建筑具有典型的工業建筑風格,港池船排和機器設備完整保存,直拉船排體現了船舶修造工藝特色。

占地面積最小:大嶺村大巷巷門,僅為1平方米,坊門小巧精致,以紅砂巖、青磚砌筑,還保留有大門的構件,樣式、結構、材料、施工工藝均體現了一定的地域特色,具有較高的科學研究價值。

大嶺村大巷巷門是占地面積最小的歷史建筑,僅1平方米

占地面積最大:廣州中蘇友好大廈舊址,達114000平方米。該建筑是1955年為了展示蘇聯經濟文化建設的成就而建設的,建筑師為廣州市設計院的林克明、麥禹喜、佘畯南、金澤光等。建筑布局主次分明,功能適用而外觀和諧莊重,設計上運用了多種符號體現中蘇友好的主題。展館并沒有簡單地照搬蘇式建筑的設計手法,而是結合廣州成熟的民族復興式建筑手法進行建造。

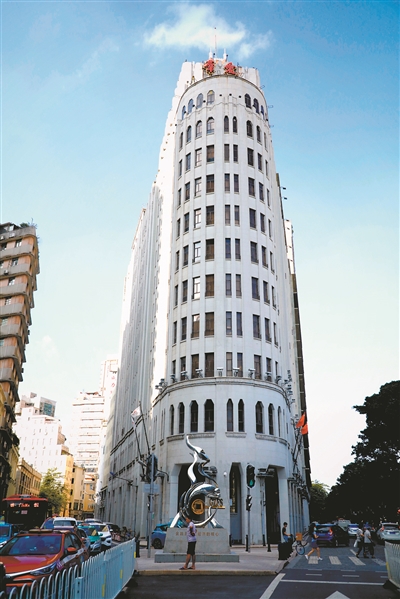

愛群大廈

2 特色

分布11個區 跨越近200年

2013年底,廣州市第一批歷史建筑經市名城委審議通過,并在2014年獲市政府批準。2022年7月14日,廣州市政府網站正式公布了第七批歷史建筑的名單。

市規劃和自然資源局有關負責人表示,廣州歷史建筑主要有三大特色:突出城鄉結合、地域擴展、區域平衡;建筑類型豐富多樣,聚焦于反映時代特征、地域特色、民俗傳統;建成時間跨度接近200年,充分展現了廣州各個歷史時期獨具地域特色的城市風貌和人文精神,傳承著最原汁原味的廣州味道。

公布的828處歷史建筑中,分布在越秀區的最多,有259處,荔灣區、海珠區分別以226處和96處位列第二三位。

在建筑類型方面,廣州是全國范圍內涉及歷史建筑類型最豐富的城市之一,既有傳統民居、壇廟祠堂、學堂書院、宅第民居等反映嶺南傳統建筑的類型,也有近現代建造的店鋪作坊、歷史事件紀念地及紀念設施、近現代住宅。建筑類型涉及居住、工業、交通、金融商貿、水利、醫療、宗教、園林等方面。其中,以近現代住宅最多,共295處,占比超過1/3。

清代,廣州大小馬站周邊曾云集了上百家書院,規模盛極一時。圖為“冠英書院”

時間跨度上,800多處歷史建筑建成時間跨度接近200年,最早為清中期,最晚到上世紀90年代,清代至民國時期占比超過80%,其中以民國時期的建筑最多,接近60%,多以近現代住宅為主。新中國成立后反映各個時期經濟文化建設的代表性建筑共計114處,約占廣州市已公布歷史建筑的1/8,類型涉及文化展覽、科研教育、酒店旅社、園林等方面,以公共服務建筑為主。其中,上世紀80年代后建成的花園酒店、中國大酒店、嶺南畫派紀念館、西漢南越王博物館建筑群、廣州造紙廠舊址等建筑,集中反映了改革開放后各領域百花齊放的建設成果。

3 活化

促進歷史建筑多功能使用

第一批歷史建筑名單公布后,廣州有序推動歷史建筑保護名錄、活化利用等工作,特別是緊抓全國歷史建筑活化利用試點工作契機,主動創新,積極探索,扎實推進了一大批歷史建筑活化利用,出臺了一系列法規政策和技術標準,推動了廣州傳統文化創造性轉化、創新性發展。2018年,廣州列入全國首批10個歷史建筑保護利用試點城市;2019年1月,全國歷史建筑保護利用試點總結現場會在廣州順利召開,廣州歷史文化名城保護成效受到住建部和兄弟城市的肯定。

近年來,廣州以《廣州歷史文化名城保護條例》為主干線,出臺多個配套政策文件、技術及工作指引,包括《廣州市促進歷史建筑合理利用實施辦法》《廣州市歷史建筑修繕監督管理與補助辦法》《廣州市深化推進城市更新促進歷史文化名城保護利用的工作指引》等。其中,2020年,廣州結合自身實際,在全國率先出臺了《廣州市促進歷史建筑合理利用實施辦法》,在功能上,鼓勵引入眾創空間、文化創意、科技孵化等新興業態;在空間上,允許適當增加面積以提高空間利用率,也允許在建筑外部按比例增加附屬面積用于滿足消防、市政等管理要求;在審批上,制定了適應歷史建筑特點和保護需要的消防管理方案作為管理依據。廣州通過政策創新帶來了一系列的改革創新實踐,有效激發了多方的動力,實現了歷史建筑保護利用和城市開發建設“雙贏”的局面。

在中國建筑學會2019~2020年建筑設計獎評審中,廣州市規劃和自然資源局組織實施的3個歷史建筑保護利用試點項目入選“建筑設計獎”,獲獎的3個項目分別是誠志堂貨倉舊址保護活化項目、雙溪別墅保護修復項目、恩寧路永慶坊保護活化項目。

雙溪別墅保護修復項目

除了三個獲獎項目外,TIT創意園、華安樓、城安圍船廠等一批活化利用項目也實現華麗變身,現在利用科技、文創、旅游等新業態,盤活舊廠房、舊物業,老建筑,已經成為廣州歷史建筑煥發新的生機和活力的新路徑。

恩寧路永慶坊保護活化項目

廣州市規劃和自然資源局表示,第七批名單認定后,該局將按程序繼續開展歷史建筑推薦認定工作。后續在歷史建筑保護、活化利用方面,將繼續堅持保用并舉、以用促保,采用微改造“繡花”功夫,促進歷史建筑多功能使用,推動歷史建筑適應現代生產生活需要。同時通過騰遷、協議出租等方式,推動直管房歷史建筑活化利用。

專家說法:

歷史建筑 要“活保”“保活”

廣州有2230多年建城史,是海上絲綢之路的發祥地、近代民主革命的策源地、改革開放的前沿地和嶺南文化中心地。粵劇藝術博物館的主創設計師,華南理工大學建筑學院教授郭謙說:“廣州歷史文化遺產的家底非常豐富,可以概括為:量大、面廣、精彩、稀缺、完整。應該擦亮廣州歷史文化名城的金字招牌,提升歷史文化名城的核心競爭力。”

在已經認定的800多處歷史建筑中,工業遺產是重要組成部分。對此,郭謙表示,珠江前后航道兩岸聚集了眾多的工業遺產,是廣州近兩百年的工業發展史縮影,也是民族、國家的復興史,更是近代亞洲工業發展的代表,具備申報世界文化遺產的潛質。啟動珠江航道工業遺產申報工作,將帶動和引領廣州歷史文化遺產保護工作,也是推動廣州邁向世界歷史文化名城的重要一步。

未來廣州的歷史建筑應該如何更好地保護和利用?郭謙表示,2021年9月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于在城鄉建設中加強歷史文化保護傳承的意見》,是歷史文化保護領域一份綱領性、引領性的文件,“統籌謀劃、系統推進,價值導向、應保盡保,合理利用、傳承發展,多方參與、形成合力”,這32個字反映了系統保護利用、傳承歷史文化的中心思想。

郭謙同時認為,歷史文化保護不是簡單的技術工作,而是一項全面性的工作。在歷史文化保護中一定要有國際視野,與國際接軌。具體到歷史建筑,不能“死保”,而是要“活保”“保活”,要賦予其新的生命,要大膽活化,讓更多人去看,要利用當中保護。他說:“對文物的利用要比較謹慎,強調修舊如故;對歷史建筑、傳統風貌建筑,國際慣例沒有控制那么死,要強調保護核心價值,其他東西可以改造、活化,可以有更好的空間形式來呈現。”

但在價值審美上應該更加包容,郭謙說:“可以有殘缺美,可以有補丁美,新舊要融合,不要把老的做成新的,也不要把新的做成老的。例如我們在永慶坊項目的設計中就保留了不少‘殘垣斷壁’。”他強調,歷史建筑需要用“繡花功夫”去保護和利用,需要出精品,不能運動式、卡通式、布景式的保護,而是要專業、深入地去做好設計。

類型:近現代住宅最多

在建筑類型方面,廣州是全國范圍內涉及歷史建筑類型最豐富的城市之一。建筑類型涉及居住、工業、交通、金融商貿、水利、醫療、宗教、園林等方面。占比較多的類型分別為近現代住宅、典型風格建筑或構筑物、壇廟祠堂、文化教育建筑和工業建筑及附屬物,其中又以近現代住宅居多,整體占比超過1/3。

各具特色的歷史建筑

近現代住宅:新河浦的馨園

原名永昌園,位于越秀區東山街道,中西風格結合的近現代獨立住宅,曾是民國廣州第一任警察署署長的官邸,建筑保存完整,體現了民國時期廣州東山片區居住建筑的特色和風貌。

馨園,中西風格結合的近現代獨立住宅,曾是民國廣州第一任警察署署長的官邸

典型風格建筑或構筑物:榮珍酒樓舊址

位于上下九第十甫歷史文化街區,建于民國時期,共有四層。該建筑經多次整飾,外貌保留了部分民國茶樓、酒樓建筑的特點,其中騎樓中跨保留兩層通高的拱券式入口,以及為了突出入口上部保留的凸出弓形陽臺,中座二樓拱券下方寫著“榮珍酒樓”四個大字。

壇廟祠堂:愚菴崔公祠

位于番禺區新造鎮北亭村,在村民的自建房中,該祠堂的青磚灰瓦顯得別具一格。該祠堂為兩進,青磚砌筑精美,檐口和山墻有彩色壁畫,檐下墀頭有精美磚雕和灰塑。建筑整體保存完好,檐口、山墻彩畫保存較好。

文化教育建筑及附屬物:華南農學院8號樓

高五層,是華南農業大學重要的教學樓之一,也是天河區校園內保存較好的上世紀80年代建筑,建筑風格為嶺南現代式,具有水刷石、水磨石等價值要素。

工業建筑及附屬物:誠志堂貨倉舊址

建于清末,民國時期重建,擁有過百年歷史。2018年列入住房和城鄉建設部歷史建筑保護利用試點項目,華麗轉身成為一座別具特色的幼兒園。在活化利用過程中只對破損嚴重的門窗進行更換,在盡量保留原物的基礎上進行修補。

誠志堂貨倉舊址保護活化項目實現了從百年倉庫到特色幼兒園的華麗變身

分布:越秀區最多

廣州歷史建筑主要有三大特色:突出城鄉結合、地域擴展、區域平衡。

在區域分布方面,828處歷史建筑中,越秀區259處,荔灣區226處、海珠區96處、天河區36處;黃埔區22處;番禺區58處;白云區36處;增城區27處;從化區37處;南沙區11處;花都區19處,另有跨區(越秀、海珠區)1處。

年代:民國時期建筑最多

800多處歷史建筑建成時間跨度接近200年,最早為清中期,最晚到上世紀90年代,清代至民國時期占比超過80%,其中以民國時期的建筑最多,接近60%,多以近現代住宅為主。新中國成立后反映各時期經濟文化建設的代表性建筑共計114處,約占廣州已公布歷史建筑的1/8。

清代 132處 16.06%

代表建筑:永安家塾、小洲村玉虛宮、大嶺村龍蔭坊坊門、廣倫鐘公祠、考亭書院舊址

清末民初(1840-1949年) 94處 11.35%

代表建筑:寶源路123號民居、肇昌堂、仁卿李公祠、北亭村陳氏宗祠、沙灣鎮何氏翰林祠

民國時期 488處 58.94%

代表建筑:明心書院建筑群舊址、奇和堂藥局舊址、太如茶樓舊址、大同酒家

上世紀50年代至上世紀70年代 96處 11.59%

代表建筑:華南土特產展覽交流大會舊址水產館、市總工會辦公樓、雙溪別墅、山莊旅舍

上世紀80年代后 16處 1.93%

代表建筑:嶺南畫派紀念館、西漢南越王博物館建筑群、花園酒店、中國大酒店、廣州造紙廠舊址

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網