“三雕一彩”等廣貨讓廣府文化走向世界 率先從手工業轉向制造業 今大批數字工匠涌現

廣州自古盛產工匠,從先秦因生活所需“刳木為舟”開始,“廣州匠”干一行、愛一行、專一行。歷經歲月磨煉考驗,至明清時期,“廣州匠”因善于觀察,善于中西合璧,善于創新創造而聞名中外。精于工、匠于心、品于行的工匠精神,時至今日,依然是“廣州匠”的特質,且后繼有人,正閃耀于廣州年輕一代身上。在2022年10月世界技能大賽特別賽上,截至25日,中國隊獲得27個項目15枚金牌,廣東選手貢獻7枚,其中三位選手學習生活于廣州,全部是技師學院學生。他們在賽場上展示著非凡的技能和創新的思考,讓世界從中國年輕的能工巧匠身上看到了中國制造邁向中國智造的升級之路。

匠人·群星璀璨 熠熠生輝

何為工匠?原始社會末期出現的社會大分工,手工業從農業中單獨脫離出來。有手藝、有技術、專門從事手工業生產的人被稱為“工匠”或“百工”。《周禮·考工記序》中記載:“國有六職,百工與居一焉。”荀子也說:“人積耨耕而為農夫,積斫削而為工匠。”由此可見,先秦時期,中國已有工匠的存在。

漢唐:南北融合助“廣州匠”技藝提升

先秦時期,中國已有工匠的存在,類似現在的師傅或技術員,專注于某一領域,盡心打造器物。

后來,工匠制度逐步形成,如按照唐代的工匠制度﹐工匠要在官辦手工作坊內服番役二十天;元代則將工匠編入專門戶籍,稱為“匠戶”,匠戶必須在官府服役﹐且子孫世代承襲,不得脫籍改業;明代匠戶制度更加細化,明代工匠被嚴格的匠籍制度約束,這些匠人被嚴格編制管理,匠戶不許脫籍,并要求匠戶世代為匠,以保證工匠的數量及技藝的傳承;到了清順治二年(1645年),匠籍制度才被廢除。

廣州工匠源遠流長,從適應水鄉生活制造工具開始。

數千年前,今天廣州市區的絕大部分地區在一片汪洋之下,海水江岸一直推到越秀山下,可居住的陸地之上河涌縱橫、池沼遍地。因生活所需,古時嶺南人就“善于造舟”。

1975年,人們在廣州中山四路發現秦代造船遺址。考古學家發現,當時人們就能造出寬5-8米,長30-40米的平底木船。

不過,在先秦時期,嶺南的鐵器制造仍較為落后。人們要造船,先得花一兩個月的時間,用石器伐木,再花費幾個月的工夫,將樹干中間刳空,然后推到水里,這便是“刳木為舟”。擅長造舟者也就成了早期的工匠群體之一。

秦代千年造船工場遺址,原址已覆蓋保存,圖中所見為仿制品

廣州工匠的技藝水平第一次迎來飛躍是在秦朝統一百越之后。中原先進技藝開始傳入嶺南,大大提升了廣州工匠的技藝水平。

據不完全統計,位于廣州象山的南越王墓出土了大量的珍貴文物,其中玉器就超過200件(套),包括禮儀用玉、裝飾用玉和日常生活用玉等,做工精絕,堪稱漢代工藝佳作。

制玉

至唐宋時期,廣州工匠不僅汲取中原工藝精華,還融合外國技藝,產品不斷銷往海內外。1952年,考古人員在廣州西村增埗河東岸崗地上發現了西村窯場的主要遺存。西村窯被稱為“廣東四大名窯”之首,創燒于唐,盛于五代和北宋,燒制的產品分粗瓷和精瓷兩類。

磨鐵

據文獻記載,當時的廣州工匠融合了景德鎮窯青白瓷工藝,瓷胎質潔白細膩;又吸收了被稱為“彩繪瓷發源地”的長沙窯大寫意風格,紋飾簡約有力,寥寥幾筆,生動傳神,耐人尋味。

由于西村窯瓷主要出口國外,國內很少見到西村窯瓷器,但在東南亞一帶至今都有西村窯瓷器出土,傳世之作也并不少見。它們不僅見證了廣州海上貿易的繁榮,也記錄了廣州工匠的傳奇。

明清:“廣州匠”巧奪天工名揚四海

宋元時期,朝廷多采“朝貢貿易”的模式,即準許外國使節在進貢的時候隨所乘船舶、車馬攜帶商貨來華貿易。但到了明朝中葉以后,其間雖然有多次“禁海”,但廣州一直保持開放,外貿生意更為發達,成為中國外貿第一港市,夷館林立,商船云集,人口匯聚,各種消費需求旺盛。本地人除了忙于經商之外,還涌現出很多的手工業匠人。處在中外文明交匯點上的廣州工匠最先有機會接觸外國先進思想和技藝,他們又善于觀察變通,大膽創新,最終形成了有自己獨特風格的工藝品,讓前來購貨的外國人發出了由衷的感嘆——巧奪天工。

明嘉靖三十五年(1556年),葡萄牙人克路士來到廣州,“廣州匠”的各種技藝讓他看得眼花繚亂。他在1569年出版的《中國志》中這樣描述道:“這個國家有各種行業的工匠,各種生活必需品非常豐富。”

當時的廣州工匠到底有多厲害?清初大儒屈大均在《廣東新語》中說,當時就有“蘇州樣,廣州匠”的俗諺。這是關于“蘇州樣,廣州匠”最早的文獻記載。“樣”即樣式、設計,“匠”即做工、技藝。當時,“廣州匠”和“蘇州匠”比肩競秀,馳名天下。

廣州“一口通商”的十三行時期,廣彩在海外大受歡迎。彩瓷在清代是十三行外銷的大宗商品。歐洲琺瑯彩料和配制技術傳入廣州后,很快被使用在彩瓷上。

描繪彩瓷,匠心獨運

當時很多瓷器產自景德鎮,但在景德鎮定制成品瓷不僅價格昂貴,且長途運輸,容易破損。再加上當時景德鎮匠師雖然熟悉中國畫技巧,卻很難理解外來的紋飾和符號,時常出現偏差或文字串錯。但“廣州匠”得風氣之先,見多識廣,又有刻苦鉆研的精神,很快能領會外商的需求,并制作出精美的產品。能很好地滿足外商需求。這些商人遂從景德鎮買來白素胎,在廣州“借胎加彩”。后來,洋商干脆直接向廣州洋行訂貨,大量訂單開始涌向廣州,使清代廣彩藝術達到頂峰。

1745年,聞名世界的哥德堡一號商船從廣州返航瑞典哥德堡市,途中觸礁沉沒,船上滿載中國茶葉、瓷器和絲綢,其中大部分瓷器是廣彩。

當年,與廣彩同樣驚艷世界的廣貨還有廣繡、牙雕、外銷畫等,且已成行成市,形成很多因工匠匯聚而蜚聲海內外的街區。

據《廣州市地名志》記錄,在市政府南偏西,解放中路西側,西接走木街,有一條只有180多米長的街道。明清時期,廣州牙雕加工作坊聚集于此,因而得名象牙街,沿用至今。位于越秀區人民南路東側的狀元坊已有700多年歷史,自清代康熙年間以來,街內遍布加工金銀首飾、戲服、顧繡、絨線繡球的手工藝作坊,并以其技術精巧而享譽國內外。另外,還有同文街創作外銷畫、靖遠街創作廣彩的工匠等深受歡迎。

匠心·執著專注 精益求精

開放、多元、務實、創新的文化土壤,讓廣州盛產工匠。他們采中原之精粹,納四海之新風,潛心雕琢,追求完美,精品佳作暢銷海內外,不僅傳播中華文化,還曾在歐洲掀起了一股“中國風”。他們的作品向世人講述著“廣州匠”既執著專注、精益求精,又一絲不茍、追求卓越的匠心。

牙雕大師黃振效蜚聲清宮

廣州畫匠繪“中國明信片”

提起工匠,今天的人們往往會肅然起敬。然而,在古代,工匠地位不高,文獻典籍和地方史志對工匠的記載也少之又少。清代廣州牙雕大師黃振效是罕見的能留名青史的“皇家工匠”。

黃振效作品獲乾隆題詩

清代宮廷對手工藝品格外著迷。康熙初年,內務府就增設了造辦處,由各省督撫選送工匠入職,為宮廷制作各種精美工藝品。乾隆二年(1737年),黃振效由當時的粵海關監督伍賽選送進京。據史料記載,黃振效進入造辦處約20天后,朝廷按照其技藝和名氣議定月薪,每月俸銀三兩,這個數目在造辦處只能算低薪。

當時,按皇家的審美標準,工藝品既要雅秀,又要精巧,造辦處的能工巧匠們由此承受著巨大壓力。黃振效進京前已是廣式牙雕高手,但他仍求學心切,虛心拜江南刻竹名家為師,學習江南技藝精髓,并將其與廣式牙雕技藝融會貫通。

“藝癡者技必良”,憑著這股執著勁,黃振效在高手中脫穎而出,成為造辦處最有名氣的廣州牙雕匠人。1738年夏天,乾隆帝要求他做一件象牙筆筒。黃振效精心制作的“象牙雕漁家樂圖筆筒”高12厘米,口徑為9.7厘米,構圖嚴謹洗練,設計玲瓏奇巧。乾隆見后,大加贊賞,隨即賜予黃振效“在內廷行走”。當時能入“內廷”的,都是精選出來的名家。乾隆還專門為此作題詩一首,并允許黃振效在作品上刻上自己的名字。

世上無難事,只怕有心人。黃振效是無數“廣州匠”的縮影。正是憑著足夠的執著和專注,廣州工匠才創造了驚艷世界的作品。正如當年那些在廣州采買外銷品的歐洲商人所言:論工巧和精致,世界上沒有任何地方的工匠能和他們相比。

在清代廣州工匠中,畫匠也很有名。1837年,法國作家老尼克曾這樣描述廣州畫匠林呱:“當我第一次看見他按照中國人的方式拿著畫筆,拳頭緊握,畫筆垂直于畫布時,我努力想說服他,告訴他我們的手勢更好,更輕松……‘哦!是啊。’他聽完我的話,那副耐心和一絲不茍足以奉為楷模……”當時,以林呱為代表的廣州畫匠繪制出一幅幅令外國人著迷的外銷畫,堪稱當時的“中國明信片”。

19世紀40年代,在廣州的法國人維拉說:“林呱是廣州最好的畫家,一位中國畫家。”林呱原名關喬昌,曾師從英國大畫家喬治·錢納利。錢納利這個人不簡單,他畢業于英國皇家美術學院,1825年來到澳門,在其友人費龍的幫助下開了畫室,專門給外商畫像。彼時的林呱是費龍家的傭人,他很快成為錢納利的助手,為其洗畫筆,學習外國繪畫。

俗話說,干一行、愛一行、專一行。跟隨錢納利期間,林呱虛心學習,一絲不茍,尤其在人物畫技法上,他對每個形塊、每根線條都要仔細琢磨。他細致嚴謹地模仿錢納利的畫風,每一筆都追尋老師的筆跡。名師出高徒,林呱很快便自立門戶,在十三行同文街16號開設畫坊,創作了大量生動反映當年廣州民間日常和商業生活的作品。

十三行畫坊超30家

當時,傳統的中國畫家多有留名,但外銷畫匠并非如此。今天我們看到的以“呱”稱呼的畫匠,除了林呱,還有廷呱、恩呱、同呱等,而“某呱”不過是對手藝人的慣用稱呼。在十三行鼎盛時期,周圍畫坊有30多家,題材豐富多樣,從風景名勝、生活習俗,甚至家具陳設,以及各行各業的生產情況,無不涉及。大量外銷畫隨著商船運往世界各地,外國人通過這些外銷畫了解到中國這個東方大國,其中外銷畫被海外一些博物館珍藏至今。中大教授江瀅河說:“在清代廣州出現的新行業中,外銷畫家可謂獨樹一幟。”

如今,細細品味“廣州匠”留下的一幅幅濃縮著廣府人文風情的外銷畫,仿佛令人重回18-19世紀的廣州城:勤勞的百姓、精致的花園、熙熙攘攘的鬧市……無不給人留下深刻印象,讓人深深感受到廣州工匠的實力、勤奮、熱情與創意。

匠心·一絲不茍 追求卓越

清末民初,廣州工匠又一次得風氣之先,從以手工藝為主轉向以機器工業為主。

1911年,陳拔廷、陳沛霖等年輕人在芳村一個不起眼的村子里合股開辦了協同和機器廠,4年后制造出中國第一臺柴油機。“協同和”由此成為中國近代機器工業的先驅之一。

中國首臺柴油機1915年“廣州造”

清末民初,近代民族工業開始興起。廣州工匠又一次得風氣之先,從以手工藝為主轉向以機器工業為主。19世紀末,張之洞在廣州興辦了廣州機器局和廣東錢局等近代工業。

協同和機器廠是后來影響較大的近代機器工業企業之一。據《廣州市志》記載,1911年,陳拔廷、陳沛霖等年輕人在芳村一個不起眼的村子里合股開辦了協同和機器廠,4年后制造出中國第一臺柴油機。協同和機器廠也成為中國近代機器工業的先驅之一。

這臺柴油機是陳拔廷等人精益求精、追求卓越的結果。廣府人陳拔廷自小聰明伶俐,但家境貧窮,十二三歲時便在其叔父開辦的均和安廠當學徒,學習修理機器。陳拔廷刻苦鉆研工藝技術,很快成為均和安廠的核心技術人員,負責機械維修。陳沛霖也是均和安廠的技師,何渭文則是一家碾米廠的老板。三個年輕人熟識后,在一次聚會時,何渭文談到碾米推磨太費牲口。陳拔廷一聽,立即想到可以用機械搞定。三人當場拍板,合伙開辦機器廠。隨后,三人共拿出3萬銀元的啟動資金,在芳村大涌口(今東臨珠江,西至芳村大道東,南靠毓靈橋,北接達江路堤岸街)創辦了協同和機器廠,“協同和”三字寓意“協力同心,和衷共濟”。

修鋼銼

據傳,協同和機器廠創辦初期,設備相對落后,只有3臺舊式皮帶車床與1臺立式小鉆床。這當然不是陳拔廷想要的。芳村大涌口連接珠江,當時有很多外商的碼頭、倉庫。外國船只在這里忙碌穿梭,船上柴油機的轟鳴聲時時刺激著陳拔廷:如果中國也能造出這樣先進的柴油機,那該多好!

1913年,借修船之機,陳拔廷開始認真研究國外先進柴油機的工作原理。經過近兩年的反復琢磨,反復試制,協同和機器廠終于在1915年成功造出中國第一臺柴油機,并安裝在一艘叫“海馬”的客輪上,由此名聲大噪。至1937年,協同和機器廠已生產各種規格的柴油機383臺,成為華南地區最大的機器廠。

1966年,協同和機器廠更名為廣州柴油機廠,其生產的發動機暢銷海內外。如今,廣州柴油機廠已遷出,原廠址建起了宏信922創意園,協同和機器廠的廠房主體則辟為“動力機博物館”,里邊的青磚墻與鋼柱見證著中國第一代機器工匠的百年滄桑與驕傲。

鋸碗

傳承·鍥而不舍守正創新

精神的生命力在于能貫穿歷史變遷,還能熠熠生輝。中華人民共和國成立后,一大批“廣州匠”刻苦鉆研,掌握傳統技藝精髓,又追求突破、勇于創新。如今,各行各業的廣州工匠堅守工匠精神,讓優秀的傳統文化不斷煥發生機,實現創造性轉化創新性發展。

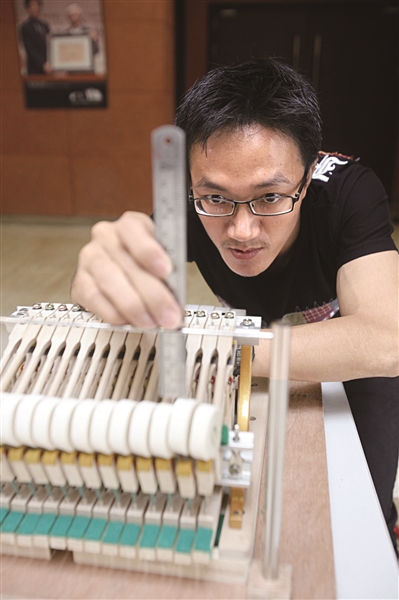

專注調音,目不轉睛

執著

隱居鬧市修復文物

十三載光陰如飛梭

中華人民共和國成立后,一大批“廣州匠”刻苦鉆研,掌握傳統技藝精髓,又追求突破、勇于創新。比如,上世紀60年代,廣州牙雕大師吳公炎把象牙球的雕刻工藝移植到玉雕中來,經過無數次的琢磨、研究、試驗,創造出中國玉雕界第一個玉球。當然,遠不止這些,廣彩、廣繡、木雕等都出現了創新發展。

如今,各行各業的廣州工匠傳承工匠精神,讓優秀的傳統文化不斷煥發生機,實現創造性轉化和創新性發展。

非遺制作,心思細密

工匠獲尊重,匠心得傳承。近年來,廣州通過制定“羊城工匠”行動計劃,創設“羊城工匠杯”技能競賽,設置技藝傳承人等,讓工匠成為受人尊敬的職業。不管是在默默無聞的文物修復領域,還是先進的智能制造行業,工匠的熱情不斷得到激發。

在廣東省博物館一間70平方米左右的工作室內,文物修復師宋薇正調整著面前一臺精密儀器,準備為一個明代五彩瓷碗做“體檢”。“這臺設備是X射線熒光光譜儀,可以對瓷碗的顏料層和表面沉積物進行分析,為保護、修復文物提供科學依據。”宋薇告訴記者。身穿白大褂的宋薇看上去格外干凈利落,她的每一步操作都一絲不茍。

木雕制作,教學相長

2009年,從北京科技大學碩士畢業后,宋薇就進入廣東省博物館工作。一把手術刀、一臺手動打磨機再加上一堆牙科醫生使用的工具,開啟了她的文物“醫生”生涯,一干就是13年。妙手精修復,文物煥新生。13年來,宋薇先后組織參與上千件館藏海洋出水文物的脫鹽保護和幾十件館藏文物的保護修復。

磨刀

宋薇還清楚地記得,2010年至2011年間,在“南澳Ⅰ號”文物打撈船上一待就是兩三個月。有一次清理文物的過程中,在一個醬釉罐內的淤泥里發現有果肉,大家又喜又驚。這些果肉在淤泥中封存了四百多年,被發現時僅保留了植物的外形和顏色,內部結構嚴重糟朽。由于當時船上保護條件非常有限,稍有閃失,果肉在空氣中就會加速腐爛。經過快速評估后,宋薇等人用紗網和薄塑料片將罐內淤泥分離,隨即把提取的果肉放入冰箱急凍,再送回實驗室保護處理,留下一份極其珍貴的歷史見證。

在外行人看來,每天跟那些破碎的瓶瓶罐罐打交道,難免會很枯燥。但宋薇說,這是一份非常有意義的事情,很喜歡這份工作,也熱愛這份事業,讓更多的文物煥發新生也是她的一大夢想。

專注

大批數字工匠涌現

讓機器人“乖乖聽話”

在離廣東省博物館約30公里外的廣州數控廠房內,工業機器人與數控機床、立體料倉協同工作,采用電弧增材工藝,用金屬絲“打印”出一件件花瓶形狀的工件。機器人的重復定位精度達±0.05毫米……讓工業機器人“乖乖聽話”的,是工業機器人系統運維員、高級技師何樹洋。

維修飛機,一絲不茍

取料、放料、加工,再回到原位,每一次機器人都要精準地到達目標點,這是機器人的“重復定位精度”。機器人每次動作軌跡都要一樣,這是機器人的“軌跡精度”。這兩個精度都要求達到±0.05毫米,甚至是±0.03毫米。如果是機器人焊接,更需要將機器人的軌跡、速度、電流、電壓等參數調試得非常準確,不然就會焊穿或者焊接不牢。何樹洋說,如今的工業機器人系統運維員不僅要懂機器人,還要懂工業互聯網技術、編程控制器以及整個制造系統的工藝流程。因此,他一次次操練,一步一步改進,精益求精,保證機器人以最好的狀態運行。

正是有了這樣一大批“數字工匠”的追求和堅守,廣州制造業才能不斷前進,實現高質量發展。據《廣州市工業和信息化發展“十四五”規劃》(以下簡稱《規劃》),廣州已形成汽車制造、電子產品制造、石油化工制造三大先進制造業集群。

2020年,廣州先進制造業增加值達2644億元,占規模以上工業增加值比重從2015年的54.3%提高到58.2%。超高清視頻和智能家電、智能裝備等也入選國家先進制造業集群重點培育對象。根據《規劃》,到2035年,廣州將形成若干世界級先進制造業集群,全面建成數產融合的全球標桿城市和先進制造業強市。

金牌選手心聲

楊書明 22歲

移動應用開發 廣州市工貿技師學院

在今年的世界技能大賽特別塞上,廣州選手楊書明獲得移動應用開發項目冠軍。他說:“當頒獎典禮上主持人喊出移動應用開發項目金牌是‘China’時,我登上領獎臺,內心的激動無法言喻。七年來,這一場景已經在我夢中出現了無數次。”楊書明說,之所以能堅持7個年頭,興趣是最大的因素,還有就是他有一股永不服輸的勁。他堅信,山再高,往上攀,總能登頂;路再長,走下去,定能到達。“我也一直堅信,這個世賽夢,只要我不放棄、潛心打磨技能,它終有一天會成真。這一刻,夢實現了!我真的站到了世界技能巔峰領獎臺,這是對我過去2500多個日夜堅持和努力最好的肯定。”

廣州市工貿技師學院院長李紅強說,選手不斷超越自我,很好地體現了工匠精神。也正是因為堅持工匠精神,最終他才能在巔峰奪魁、為國爭光。

吳鴻宇 23歲

數控車 廣東省機械技師學院

1999年6月出生的吳鴻宇,2015年就讀于廣東省機械技師學院模具設計專業。他在2022世賽特別賽數控車項目上奪得金牌,實現我國參加數控車項目“二連冠”。

作為世賽年輕的老將,吳鴻宇表示,特別賽跟以往的世賽不同,其難點在于比賽時間長,競賽設備少,而且比賽提供的材料和工具與以往的世賽都不一樣,他在無形中多了不少心理壓力。

面對這些挑戰,吳鴻宇調整心態,放慢節奏先找到操作的手感,逐漸形成規律,再加快速度。“趁著第一項考核快結束的間隙,我觀察到其他選手的操作速度很快,這讓我備感壓力。不過,我的成績比他們好,因為我的工件加工精度比他們都要高。”吳鴻宇堅信,欲速則不達,精益求精的工作態度才是制勝訣竅。

周楚杰 23歲

數控銑 廣東省機械技師學院

2022世賽特別賽數控銑項目金牌被周楚杰摘得,實現我國在該賽項的“四連冠”。這個小伙子和吳鴻宇是同齡校友。周楚杰說:“我以前對數控加工一點都不了解,通過學習,明白了它是利用數控設備對工件進行金屬切削加工,用金屬切削刀具去除材料方式來完成零件加工。看著金屬原料通過自己的操作被打造成各式各樣的零件,覺得十分奇妙。”帶著對數控加工的強烈興趣,周楚杰堅定了要學好技能的想法。從對數控加工一竅不通到站上世賽最高領獎臺,興趣之外,憑的就是一定要站上世界技能大賽領獎臺拿金牌的決心。廣東省機械技師學院院長葉軍峰在接受媒體采訪時表示,此次金牌的背后是我們技能水平和制造業的全面成長。

廣州的技能人才培養在全國領先。截至2021年底,全市有技工院校27所,128個專業,實現現代產業領域的全覆蓋;在校生達到11.1萬人。廣州還建立了8個國家級高技能人才培訓基地、9個國家級大師工作室、16個世界技能大賽中國集訓基地。廣州技能人才在世界技能大賽上嶄露頭角,表現優異。

廣州部分“世賽”金牌選手

第44屆

黃楓杰 原型制作

廣州市技師學院

梁智濱 砌筑

廣州市建筑工程職業學校

第45屆

陳子烽 砌筑

廣州市建筑工程職業學校

胡耿軍 移動機器人

廣州市機電技師學院

溫彩云 時裝技術

廣州市白云工商技師學院

陳君輝 混凝土建筑

廣州城建技工學校

李俊鴻 混凝土建筑

廣州城建技工學校

骨曰切,象曰磋,玉曰琢,石曰磨;切磋琢磨,乃成寶器。——漢·王充

為覓丹砂到市塵, 松聲云影自壺天。憑君點出琉霞盞,去泛蘭亭九曲泉。——明·李日華

志不立,天下無可成之事。雖百工技藝,未有不本于志者。——明·王陽明

工師頤指揮,意氣何軒騰。披圖覘宏規,技巧誠足稱。——清·林朝崧

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網