因水而生、依水而興、向海圖強,廣州這座千年商都浸潤著珠江水脈的澎湃氣息。

據考證,“珠江”這一名稱最早見于明嘉靖三十七年前后黃佐詩句:“珠江煙水碧濛濛”。奔涌而來的滔滔珠江,三龍吐珠,八門入海,流淌出浩瀚文脈,沖刷出商都氣象,孕育了廣州這座城市兩千多年的歷史文化,孕育了開放包容的文化內核和城市精神。因為珠江,廣州成為海上絲綢之路的發祥地,成為屹立千年的世界商貿名城。

在珠江畔的琶洲,第133屆廣交會開幕在即,萬商云集的場景將在這里再度上演。琶洲港澳客運口岸也將于近期正式投入使用。珠江濤聲依舊,不變的是這座城市開放包容、創新奮發的城市氣質。珠江潮起兩岸闊,灣區奔涌向未來。從水脈到文脈,從大江到大海,從任囂城筑城起筆到大灣區萬千氣象……沿著珠江黃金岸線,走讀人文珠江,記者感受滔滔江水背后的城市文化脈動,觸摸廣州這座大城開放包容、奮勇爭先的精神動力,透視廣州擁抱大灣區、邁向高質量發展的文化力量。

向水而生:

從水脈到文脈 嶺南文化生生不息

奔騰的珠江是廣州的母親河,也是嶺南文化的搖籃。珠江對廣州來說,既連接內外,又溝通南北,珠江水滋養出來的嶺南文明,既開放包容,又務實創新,兼容并蓄。廣州的城市發展因擁有富有靈氣的珠江水而與眾不同。

這條從群山中奔涌而來的水脈,為城市發展帶來豐沛的水源,更為廣州注入了別樣的文化活力。今年1月,《廣州歷史文化名城保護規劃(2021-2035年)》(下稱《規劃》)草案公示出爐,其中對于珠江文化帶的表述讓人眼前一亮。這里將打造成為彰顯活力全球城市的世界級文化景觀帶。

當年來穗外國人定制的廣彩大碗。

廣州人過去把珠江稱為“海”,到珠江南岸去,喚作“過海”,說廣州“負山帶海(珠江)”。遠古時的珠江,水面十分寬闊。此后由于上游三江夾帶的泥沙不斷堆積,以致江面不斷變窄。在兩千多年前的秦漢時期,江面寬度仍在兩千米以上,是現在的近十倍。秦漢時期的江岸就在如今繁華的中山四路、中山五路以南。當時珠江的海潮可涌至城下,如今西湖路的南越國木構水閘遺址就是見證。秦朝南海郡尉任囂便依山傍水筑城,這就是最早的廣州城。

透雕龍鳳紋重環玉佩 南越王博物院供圖

著名地理學家曾昭璇考證,晉代,如今的惠福西路五仙觀前是珠江邊的一個渡口。民間傳說五仙觀前有一仙人大腳印,學者考證,那實際是江水淘蝕形成的凹穴。宋代由于擴建廣州城,到處筑堤,使河道淤積加劇。通過疏浚環城濠池和修筑六脈渠,構成了一個四通八達的水網,“六脈皆通海、青山半入城”的城市雛形逐步顯現。元明清三代,江岸線繼續南移。清初,江岸北在十三行路至一德路、靖海路、北京南路、珠光路一帶,海印石在清初還是江中的炮臺。光緒三十三年(1907年),江岸到達如今的南方大廈前的西堤。1931年,修建珠江長堤,把海珠石與北岸連成一片。1958年,大沙頭經過人工填筑,與陸地相連,珠江北岸從此固定下來。

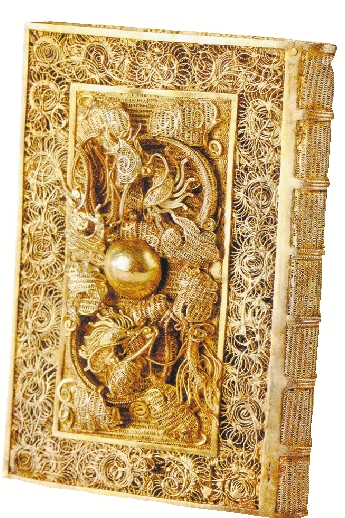

十三行博物館藏,銀鎏金累絲名片盒,采用了西式書籍造型。

水脈文脈相融,諸多歷史名人、文化大家的故事都誕生在珠江之畔。

前面提到的任囂城以及南越國宮署遺址都是南臨珠江。兵不血刃說服南越王趙佗歸順漢朝“和集百越”,更被視作西漢名臣陸賈畢生最大功績,他被后世尊稱為開越陸大夫。公元前196年,陸賈沿珠江南下廣州,在增埗河登岸,在岸邊修筑泥城,耐心等待趙佗。經陸賈耐心勸說,趙佗接受了漢高祖劉邦賜給的南越王印綬,歸附稱臣,南越百姓歡欣歸漢。當時陸賈筑城旁的西關一帶多為水網沼澤,相傳陸賈愛種蓮藕、荔枝,民眾也跟著他栽種荔枝樹,漸漸形成“一灣溪水綠,兩岸荔枝紅”的美景,荔枝灣由此得名。

學識淵博、為官清廉的東漢大學者楊孚出生在珠江南岸下渡村,相傳楊孚所開鑿的古井如今還完好保存,印證廣州的千年滄桑。楊孚是史載嶺南第一位有著作傳世的學者。“稱得上嶺南文化的開拓者。”歷史學家張磊教授高度評價楊孚。

通過目前可以找到的廣州最早地圖——繪制于清康熙年間的《廣州府輿圖》,可以看到:珠江水網從西北到東南貫穿全城,沉香洲、荔枝灣、沙灣水等清晰可見。西北的沉香洲也即今天的金沙洲,四面被珠江環繞,島上沙貝村有“嶺南三忠”陳子壯,相鄰的橫沙村誕生了“粵謳鼻祖”招子庸。南面的沙灣水鄉是廣東音樂主要發源地,沙灣“何氏三杰”在廣東音樂的起源、發展過程中發揮著重要作用。

沿著珠江,嶺南文化在這里生生不息、傳承至今。

向海圖強:

從大江到大海 海絲起點連通世界

珠江是廣州的水脈、嶺南文化的文脈,因為海上絲綢之路的連接,更是城市的發展之脈。唐代大詩人高適有詩云“海對羊城闊”,廣州自古就將海洋與對外交往聯系在一起。廣州開拓進取、敢為人先的獨特城市精神也來源于此。從大江走向大海,廣州成為海上絲綢之路的起點、千年商都所在,成就唯一越千年而繁盛不衰的港口城市。自秦漢開始,古代中國開辟了與外國交通貿易和文化交往的海上通道,被稱為海上絲綢之路,從3世紀30年代起,廣州就成為海上絲綢之路的主港。

唐宋時期,廣州是萬國商賈云集的世界商貿大都會,世界各地的文化在此交流匯合,為古老的華夏文明注入新元素。唐代在廣州設市舶使,宋代則設市舶司,為整個國家履行對外貿易的管理職能。

位于三十公里珠江黃金岸線東端的南海神廟花開正盛,吸引著一批批游客踏春賞花。南海神廟又稱“波羅廟”,是我國古代四大海神廟中唯一留存的一座,創建于隋開皇十四年,歷代皇帝都派官員到廟中舉行祭典。神廟地處珠江出海口,中外海船出入廣州,按例都要到廟中祈求海神保佑、出入平安。

被尊為“唐宋八大家”之首的韓愈,撰寫了《南海神廣利王廟碑》碑文。據考證,他首創了“海事”一詞,意義重大。石碑千年來也被視為南海神廟至寶。而唐宋八大家之一、大文豪蘇東坡也專程來到南海神廟,清晨登上浴日亭,觀賞宋代羊城八景首景“扶胥浴日”,寫下七言律詩 《南海浴日亭》。

海事博物館,其館藏的西村窯瓷器反映了廣州外貿史。

位于南海神廟東側的廣州海事博物館,參觀者絡繹不絕。通透的玻璃外墻、交錯有致的直線廓形,構筑出大船般的現代建筑外形,讓游客踏進館內便仿佛穿越于千年的海絲之旅。

廣州海事博物館收藏的西村窯鴨形粉盒

在海上絲綢之路2000多年的歷史中,相對其他沿海港口,廣州被認為是唯一長期不衰的港口。明初、清初海禁,廣州“一口通商”,成為中國連通世界的唯一窗口,各國商人云集。據《黃埔港史》記載,從1757年至1837年,也就是廣州作為“一口通商”外貿口岸的80余年間,停泊在海珠琶洲黃埔古港的外國商船計有5107艘。船上的貨物再從廣州輸送到全國,陶瓷、絲綢、茶葉等中國特產也從這里流向世界。

外貿史專家、中山大學歷史系教授黃啟臣研究發現,當時外國商人普遍感到在廣州做生意比世界其他地方更方便、更好做——這是1830年英國下議院關于對華貿易審查的證詞記錄。歷史學家張磊教授說,世界從廣州進入中國,中國從這里走向世界。外貿同時對經濟、文化產生巨大影響,使廣州成為名副其實世界級的港城,鞏固了嶺南文化中心的地位。廣彩、廣繡為代表的精品,作為中西文化交流的載體,伴隨著海上絲綢之路蜚聲世界。粵劇也隨著江水海水傳遍全球,“有海水的地方就有華人,有華人的地方就有粵劇”。

4月15日,位于珠江畔的琶洲展館將重現萬商云集盛況,第133屆廣交會將在這里線下開幕,也讓人們對于開放的廣州更加充滿期待。

如今面朝珠江的廣交會展館,多年來一直述說著中國開放的故事。新中國成立后,國家為加強商品流通,考慮廣州毗鄰港澳的特殊地理位置,在珠江北岸十三行的舊址(今文化公園)上創設“華南土特產展覽交流大會”,這便是廣交會的前身。1957年,國家批準在廣州舉辦一年兩屆的廣交會。

70多年間,中國發生了翻天覆地的變化,廣交會從未間斷。歷屆廣交會的展館,也多設在珠江畔,從海珠廣場到琶洲,成為世界了解中國、認識中國的一扇重要窗口。

從大江到大海,開放包容成為廣州最核心的文化基因,為城市發展帶來源源不斷的動力和活力。

向上生長:

從南方大廈到廣州塔 城市地標沿江生長

沿著珠江,人們會發現這樣的現象——珠江之畔是廣州城市發展的熱土,每一個時期的地標都與珠江遙相呼應。

從南方大廈、愛群大廈到廣州賓館,一棟棟氣勢非凡的高樓,一次次刷新著廣州的高度紀錄,留下了專屬老廣州的難忘回憶。

后來更名為南方大廈的城外大新公司,是廣州最早的地標性建筑,于1922年建成,是當時中國第一高樓,也是廣州第一座鋼筋混凝土結構高層樓房,天臺開辟空中花園游樂場,設有螺旋形斜道供小汽車上下。在之后的大半個世紀里,這里是廣州最著名的商業中心。1983年,位列全國十大百貨商店之首,被譽為“南國商業的鮮花”,走在改革開放最前沿。

八十余歲的愛群大廈,是廣州人的集體回憶。

屹立珠江邊86年的愛群大廈,造型如同破浪前行的航船,氣勢不凡,是游客打卡、航拍的經典地標。憑借64米的海拔,自1937年起,愛群大廈蟬聯廣州第一高樓整整30載。

1968年,愛群大廈的廣州第一高樓桂冠“讓給”了江邊的另一棟建筑——被市民稱為“27層”的廣州賓館。這是當時內地第一座由中國人自行設計建造的高層賓館,樓高86米,超過“遠東第一樓”上海國際飯店的83米,成為當時內地最高的建筑物,作為“嶺南新建筑”的代表,聞名遐邇。

廣州賓館曾是廣州最高樓宇,如今經過改造,煥發出新活力。

這些歷史建筑近年來相繼升級改造:南方大廈電子數碼主題商城煥新升級,愛群旋轉餐廳再次轉動,煥發新顏,廣州賓館完成內部升級重新開放,漸漸地,年輕人多了,商務客來了,老建筑煥發新活力,成為舊城復興的“樣板房”。

南方大廈、愛群大廈、廣州賓館等老建筑見證著廣州改革開放率先蹚出新路的奮進姿態,同樣林立珠江畔的廣州塔、西塔、東塔等城市新地標,刷新著廣州向上生長的新高度。

廣州塔下,游客絡繹不絕。入選國家級夜間文旅消費集聚區的廣州塔旅游區,商業呈現勃勃生機。

2005年,亞運會籌備工作如火如荼,廣州新中軸線與珠江景觀軸線的交匯處,一座令人矚目的高塔開始不斷“生長”,2009年廣州塔建成。2010年,廣州亞運會開幕,廣州塔驚艷世人。

廣州塔塔身主體高454米,天線桅桿高146米,600米的總高度使之成為中國第一、世界第三旅游觀光塔。讓人耳目一新的“纖纖細腰”背后是復雜的結構穩定性設計和高精度計算:“筋骨”由5萬噸厚鋼板焊接而成,鋼管立柱直徑由底部的2米漸變到頂部的1.2米,安裝精度達1/2000,誤差不超過5毫米……此外,它還擁有全球最高的戶外觀景平臺、最高最長的空中漫步云梯等。作為城市地標,廣州塔象征著廣州繁榮開放拼搏進取,是廣州人精神氣質的形象代言,向世人展示騰飛廣州、挑戰自我、面向世界的視野和氣魄。

無論是中國最早的“摩天大樓”南方大廈,還是高聳入云的城市地標廣州塔,珠江邊的發展熱土留下了廣州城市向上生長的印記,見證著一座城市昂揚發展的精氣神。星海音樂廳、廣東美術館、廣東省博物館、廣州大劇院、廣州圖書館……不同時期的公共建筑也在珠江邊拔地而起。

白鵝潭大灣區藝術中心是矗立在珠江畔的文化地標。

把握新機遇,擁抱大灣區,嶄新的文化新地標正在珠江邊拔地而起。位于荔灣區的白鵝潭大灣區藝術中心引人矚目,這座長度達350米的建筑通過“時光拱廊”將三個場館連為一體,形似一艘文化“巨輪”揚帆遠航。寓意裝載嶺南文化寶藏的“巨輪”,駛向大灣區、駛向世界各地。值得一提的還有廣州珠江之上的首座人行橋——海心橋,設計上融入古琴、水袖、花船等廣州元素,體現了城市的文化特性。

向新而行:

潮起大灣區 邁向高質量發展

在珠江西航道左岸的西村,始建于1934年的廣東飲料廠經過升級改造,變身成原創元素創意園,富有年代氣息的老廠房也被活化利用,并迎來建筑師事務所、服裝企業、電商企業等新入駐者,重現生機與活力。

廣東飲料廠廠房成活化利用經典案例。

機器制造廠、飲料廠、糖廠、鋼鐵廠、造船廠、造紙廠……20世紀初以來,珠江孕育出廣州繁榮的近現代民族工業,奠定了華南地區制造業重鎮的地位。歲月流金,曾經輝煌的老工廠隨著“退二進三”的步伐逐漸撤出城區,留下的車間、倉庫,成為城市不可復制的工業遺產。

白鵝潭旁的協同和機器廠,是廣州保存最好的早期民族工業廠房。這個始建于1911年的機器廠,見證了廣州的近現代工業發展史。在1915年制造出中國第一臺船用柴油機,成為我國柴油機制造業先驅,扛起了中國近代民族工業的一面大旗。后來該廠改名為廣州柴油機廠,成為華南第一家生產萬匹柴油機的工廠。如今,這里圍繞協同和機器廠舊址及其廠房建筑群改建成協同和動力機博物館,正作為一個以動力機為主題的公益性科普教育基地向公眾普及動力知識。

沿著珠江,新與舊的傳承在這里凸顯。工業遺產獲得保護,廣州向新而行的步伐在加快,積極推進粵港澳大灣區建設,向著高質量發展闊步邁進。

琶洲島上,琶洲港澳客運口岸將于近期正式投入使用。人流往來背后是發展要素的集聚,這里正在成為粵港澳大灣區數字經濟的新高地。以數字經濟為引領,數產融合為導向,廣州全力建設琶洲人工智能與數字經濟試驗區,數字經濟產業集聚效應日漸凸顯。據統計,2022年琶洲試驗區企業數量達3.4萬家,營業收入突破4000億元,企業平均營收數據已超1100萬元,經濟產出能力不斷增強,大量數字科技企業在這里快速崛起。

生態堤岸、名家雕塑、國潮花燈……琶洲島東部,工美港已經成為眾多市民前來參觀的網紅打卡點。這里有著380米的江岸線,還有收藏展示廣東省工藝美術珍品的珍品館,再加上園區內大量的科創企業,工美港昔日的老廠房煥發出勃勃生機。

跟其他產業園區最大的不同,在于工美港的“文化”特色。這里有獨一無二的廣東省工藝美術珍品館,現收藏大師珍品(精品)800多件。這些作品巧奪天工、具有濃厚的嶺南民間文化特色,充分展現了廣東省傳統工藝美術大師的創作水平和高超技藝。

傳統工藝美術與現代科技創意在工美港交融,這里正在成為大灣區青年創業的新平臺,正打造為廣州創新創意產業孵化高地,發揮示范帶動作用,聯動琶洲周邊區域發展,緊扣數字產業、文化產業的內生動力,完善全鏈條產業生態圈。廣東省工藝美術珍品館將打造成為廣東傳承中華傳統文化、弘揚嶺南工藝美術的亮麗“名片”。

沿著珠江,位于珠江入海口的南沙開發開放的熱潮撲面。蕉門河畔的創享灣粵港澳青年創新創業基地內,年輕的創業者正在為創新夢想奔走忙碌。目前,南沙已打造了創享灣等11個粵港澳青創基地,集聚超300個港澳青創團隊,并且出臺了支持港澳青年發展的“新十條”政策。

廣州港南沙港區四期碼頭連通世界。

從珠江岸邊的工業遺產到日新月異的南沙,城市經濟的脈絡隨時代浪潮變遷,展現了一座國家中心城市、國際大都市應有的萬千氣象。廣州,正繪就嶄新的高質量發展藍圖,珠江奔騰,活力奔涌。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網