恩寧路騎樓街被譽為廣州“最美老街” 街頭巷尾文物古建星羅棋布 粵劇清音婉轉悠揚 非遺文化在此“安居”

今日荔灣,俗稱西關。恩寧路位于廣州西關腹地,東起寶華路,西北至多寶路與龍津西路相接,全長約千米。有言道:西關看恩寧。恩寧路騎樓街之長,在廣州無出其右,文物古跡在街巷間星羅棋布,故而被稱為“廣州最美老街”。這里諸多街巷承載了好幾代廣州人的記憶,也成了今天年輕人的網紅打卡地。

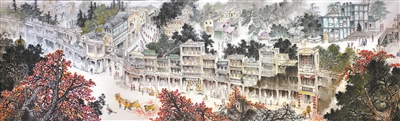

22米長卷《西關印記》由書畫名家朱永成、馬建忠、李卓琪聯袂完成,圖中部分展示了恩寧路騎樓街風情

不過,忙著來此打卡的人們未必都知道,這尋常巷陌之間孕育了璀璨的商都文化、粵劇文化以及建筑文化,被譽為滿載西關情的活體博物街。一頭是鄉愁記憶,一頭是活力變遷,嶺南古街恩寧路蘊藏的文化之美,值得我們一再品味。

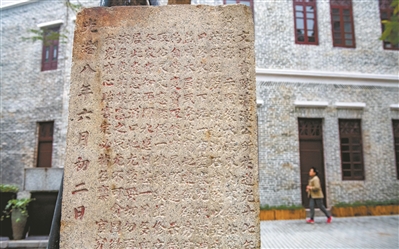

文瀾書院清濠公所石碑

溯淵源

唐宋積沙成陸 明清宅邸連云

提起廣州老城,繞不過西關。西關是廣州城西門外一帶的統稱。清代初期,隨著海上貿易的興盛,西關快速崛起,成了廣州乃至全國的對外貿易中心。位于西關腹地的恩寧路也經歷了由灣而沼,由沼而涌,由涌而田,再由田而城的歷史變遷。

唐宋:古西關水里“長出來” 今恩寧路一帶商船輻輳

廣州背山朝海,襟帶三江,因水而生,也因水而興。今天,在恩寧路一帶暢游的人們可能不太容易想象,腳下古樸的麻石路昔日都在水中央,人們出行全靠船舶。

據史料記載,遠古時期,五嶺以南,皆為大海。清代《順德縣志》寫道:“昔者五嶺以南皆大海耳,漸為洲島,漸為鄉井,民亦繁焉。”那時,今天的珠江三角洲所在地是一片較淺的開闊海灣。受海潮漸退、地球自轉等因素影響,海岸線漸漸南移。不過,秦漢時期,今恩寧路所在的西關平原仍是江海連天,是中外商船前往流花湖古碼頭的必經之地,這一情形一直持續到隋唐。

唐宋時期,今黃沙大道、六二三路一帶成了“海”濱之地(珠江昔日稱為“珠海”),呈向南突出弧形,今河南、西關一帶泥沙漸漸堆積,由涌而田,形成廣州城西的平原地帶,今恩寧路、昌華大街一帶也形成了大片陸地。五代十國時期,南漢國主在這一帶修建華林園、昌華苑等皇室苑囿,大面積種植荔枝,每到荔熟時節,南漢國主在昌華苑大擺“紅云宴”,今恩寧路西關培正小學斜對面的昌華大街,地名就源于昌華苑。

當時,這一帶可以說是憑“海”臨風,河網縱橫,由此成了貿易要道。古時廣州有兩座南海神廟,一個在黃埔的扶胥鎮,稱為東廟;另一個在今文昌路廣州酒家附近,稱為西廟。宋代詩人楊萬里有“大海更在小海東,西廟不如東廟雄”之句,說的就是這兩座南海神廟。神廟必建于海邊的碼頭附近,出海商船的商賈和船員在出航前要在神廟祈求保佑,安全歸來后,則要到神廟拜謝。因此,南海神廟所在之地,也是商業繁盛、商船輻輳之區。

明清:“漁耕田園”之景遠去 商賈住宅區漸成規模

明清時期,廣州十三行是清政府的對外貿易中心,是當時全國乃至世界上少有的富有地區之一。西關素馨花田的美景、漁耕田園的生活,很快就被“金山銀海”的巨大財富徹底改變。恩寧路距離廣州十三行舊址僅2.5公里,逐漸成為富商的住宅區,特別是外來商人,多選擇恩寧路一帶。

18世紀末期,徽州婺源(今江西上饒市婺源縣)的茶商詹萬榜也來到廣州做生意。1816年詹萬榜之子詹世彎在今廣州恩寧路十二甫西街芽菜巷購置了西關大屋,后申請入籍南海縣。四十五年后,就在這間西關大屋,誕生了“中國鐵路之父”詹天佑。今天,這間保留著青磚、木趟櫳和滿洲窗的西關大屋,已辟為詹天佑故居紀念館。工作人員告訴記者,紀念館門前的這條巷子過去是河涌,商販不像現在沿街叫賣,而是劃著小船沿河涌叫賣。如果有人要買東西,就從樓上用繩子吊下一個籃子到小船上,銀錢放在籃子里,等商販裝好貨收了錢,再拉上去,這筆買賣就算完成了。

20世紀初,廣州迎來新一波城市建設,舊時的街巷擴成馬路。據《廣州地名志》所載,1931年,恩寧路由原十一甫、恩寧東路、恩寧鐘巷、恩寧北路和恩寧市擴建而成,沿用“恩寧”作路名,路長1115米,東起寶華路,西北至多寶路與龍津西路相連接。建成時,路面可同時并行八頂大轎。中華人民共和國成立后,恩寧路曾改名為“秀麗一路”,以紀念救火英雄向秀麗。20世紀80年代,又改回“恩寧路”,并沿用至今。

品韻味

藏書樓文墨飄香 騎樓街綿延千米

恩寧路歷史文化街里的建筑之美,可以追溯到18世紀的行商園林。街區內,泰華樓、詹天佑故居、李小龍祖居等名人故居和八和會館等文保單位星羅棋布,嶺南戲曲、廣彩、廣繡、醒獅等非遺文化韻味十足,“最美老街”成了人們了解廣州歷史文化的“活化石”。廣州市地方志專家胡文中稱,恩寧路、上下九一帶保留了老廣州獨有的煙火氣,其中,騎樓文化和粵劇文化是恩寧路最突出的文化特色,建筑之美與精神之美相得益彰。

八和會館是粵劇藝人的精神家園

顏家巷內曾有最美行商庭園 泰華樓昔列廣州藏書樓三甲

從黃沙地鐵口出來,進入恩寧路歷史文化街區,穿過蓬萊正街,進入蓬萊路,對面有一街巷牌坊,上書“顏家巷”三個大字。據《廣州地名志》記載,巷內曾有顏氏別墅,故名顏家巷。小巷不到百米長,盡頭是些商鋪,看上去并不起眼。很難想象,兩百多年前,這里曾有一座美不勝收、享譽中外的私家園林。

顏氏園林昔日弦歌不絕

恩寧路顏氏祖籍福建晉江,明末入粵,棄儒經商,后創立十三行之一的泰和行,實力長期位居行商前三。當時的富商多住西關,顏氏也從一位富商的遺孀手中購得一別墅,幾代人投入大量財力心力,擴建不輟。園內山石峻麗,故名為“磊園”。

到18世紀末,磊園坐擁“十八景”,規模之大、建筑之華美,甲于全城。當時的磊園既是宴樂之堂,也是雅集之所。據顏氏后人顏嵩年回憶:當時城中官宦常在磊園設宴,席間弦樂之聲不絕于耳,精彩的戲劇、雜耍常引來眾多旁觀者,以至于園外的路上都擠滿了人。

文人雅士也很喜歡磊園的秀麗風景,清代大學者李南澗、張藥房等常在此煮酒。據史家之言,當時廣州私家園林的后起之秀——海山仙館、伍氏花園等,很可能借鑒了磊園的一些建筑元素。

可惜的是,乾隆四十五年(1780年),顏氏的泰和行吃了官司,磊園被沒收充公,一代名園逐漸消失在人們的視野,只留下這條不足百米的老巷子。

泰華樓收藏珍貴碑刻拓本

磊園的文韻風華已消失于歷史的煙塵中,不遠處的泰華樓則為我們保留了珍貴的歷史記憶。位于恩寧路多寶坊27號的泰華樓,坐北向南,面寬三間,硬山頂與青磚墻十分典雅,曾是清代咸豐年間探花李文田的書齋,如今是文物保護單位。李文田是順德人,咸豐九年(1859年)高中探花。他為官勤勉,敢于直諫,曾上疏竭力阻諫慈禧太后重修圓明園,后又堅決反對《馬關條約》,滿腔悲憤,數月之間須發皆白。

1878年,李文田辭官后住在廣州,在今恩寧路一帶修建了探花第,并建泰華樓作為書齋。“泰華”之名,來源于樓內珍藏的“東岳泰山碑”和“西岳華山廟碑”拓本。當時的泰華樓占地約3000平方米,藏書數萬卷,多古刻名鈔。

據學者吳丹青介紹,清代中期以后,廣東藏書之風興盛,尤以廣州城西李文田的“泰華樓”、城南孔廣陶的“三十三萬卷樓”和城北方功惠的“碧琳瑯館”最負盛名。現存的泰華樓規模雖不及原來的十分之一,但仍為后人研究古籍留下了不可多得的資料。

騎樓街與西關大屋相依相傍 滿洲窗華美光影映照舊時光

清末,廣州西關不僅有富商巨賈,也有舉子進士。受此影響,各路商賈文人紛紛到此買地建宅。一時間,今恩寧路兩側的田塘沙地都建起了青磚石腳大屋,鱗次櫛比,俗稱西關大屋。西關大屋多為磚木結構,硬山頂、青磚石腳和趟櫳門莊重典雅,屋內廳園結合,雕飾精美,堪稱清末廣州最美住宅建筑。

到了20世紀初,廣州啟動了新的城市建設規劃,筑馬路、建騎樓、發展商業,僅用了十幾年時間,就建起了40多公里長的騎樓街。隨后,騎樓這種獨特的建筑形式以星火燎原之勢,迅速被推及整個嶺南地區。

恩寧路的騎樓并非最早建成,卻被譽為“最美”,有“西關騎樓建筑的精髓”之稱。1931年,恩寧路建成,東起寶華路,西北至多寶路與龍津西路,全長1115米。據《廣州地名志》所載,這條路自西向東由十一甫、恩寧東路、恩寧鐘巷、恩寧北路和恩寧市擴建成路,并沿用“恩寧”作路名。恩寧路建成后,騎樓也隨之建起。騎樓建筑設計由返鄉華僑帶入國內,外觀帶有明顯的巴洛克風格,山花和樓身有明顯的古羅馬裝飾特征,同時又融入西關大屋的建筑精髓,中西合璧,獨具風格。

恩寧路騎樓的最美之處,在于滿洲窗。清代,東北的滿洲窗傳入嶺南,而廣州在當時又是全球經貿中心之一,西方的玻璃制造技術早早傳到這里。廣州人融會貫通,用彩色玻璃制造出具有獨特美感的滿洲窗,先是用于西關大屋,后又大量使用在騎樓建筑中。

恩寧路的騎樓多是富商名流所建,滿洲窗的質量非常過硬。九十多年后的今天,陽光朗照之時,走過這條街,看窗上光影,富麗之中又帶有幾分寧謐的精美,恍若回到舊日時光。

滿洲窗

綿延千余米的恩寧路騎樓街,兩側到底有多少騎樓?沒人能說清楚。“就是覺得很多。”在這里生活了60多年的老街坊王阿伯說。據2012年原廣州市國土房管局的公告,恩寧路改造中需要保留的騎樓及歷史建筑共有221棟。如今,這些歷經歲月滄桑的騎樓,依舊是老廣州最美的風景,并與龍津西路、第十甫、上下九騎樓街相攜而立,形成全廣州最長、最完整的騎樓街。

恩寧路騎樓街

百年八和會館精髓在“和” 恩寧路成就西關“粵劇之鄉”

漫步恩寧路騎樓街八和會館附近,時而會聽到幾句粵劇唱腔,婉轉悠揚。廣州方志專家胡文中告訴記者,恩寧路曾是廣州粵劇最為繁榮之地,除了昔日粵劇行會組織所在的八和會館,眾多粵劇名伶也曾居住在附近,故而成就了恩寧路“粵劇之街”的美譽,西關也因為這條街而被稱為“粵劇之鄉”。對這一帶的街坊來說,粵劇是一種藝術,蘊含著“和”與“合”的精神之美。

有文化學者認為,粵劇的“和”與“合”之美,就藏在八和會館里。會館位于恩寧路177號,開間不大,外立面是騎樓風格,趟櫳門又帶有典型的西關大屋風格,趟櫳門頂端懸著一塊巨大的木匾,上面“廣東八和會館”六個大字頗為典雅。八和會館門臉不大,在老街上游走,如果不抬頭看,很容易錯過。不過,這里卻是全球粵劇藝人的精神家園,全球很多地方還有八和會館的分館。

粵劇藝術博物館內的水上戲臺

據《粵劇大辭典》記載,八和會館前身為瓊花會館,是粵劇藝人建立的粵劇行會組織。清光緒十五年(1889年),粵劇武生新華倡議并出資創建會館,館址最初在黃沙,后毀于日軍轟炸,1946年在恩寧路重建。“八和”有兩種寓意:一是團結一心,粵劇行會有8個分堂,如永和堂、兆和堂、德和堂等,不同的行當從屬于不同的分堂(如小生屬于兆和堂,武生屬于德和堂),“八和”寓意8個分堂的成員完美配合,為觀眾奉上完美的演出。二是和睦相處,“八”字意指戲行的人,“人”字上面分開就是“八”字,“和”即和睦相處,和衷共濟。兩種寓意均強調一個“和”字,和為貴,合為上,這不僅是粵劇精髓之所在,也是廣州城市文化之寫照。

重建后的八和會館加強了戲行之間的協作,保障了戲班的正常營業,薛覺先、馬師曾、桂名揚、白雪仙等粵劇藝人踴躍入會,后稱為“八和子弟”。粵劇名伶也紛紛在會館附近修建宅邸。今恩寧路永慶一巷13號的西關大屋就是著名粵劇丑生李海泉舊居。李海泉有一個非常出名的兒子——功夫巨星李小龍,這間粵劇藝人的舊居由此也掛上了“李小龍祖居”的名號。李海泉舊居斜對面是粵劇正印小生張活游的舊居,旁邊還有粵劇名花旦劉美卿的舊居。另外,粵劇小武盧啟光曾住在恩寧路永慶大街3號,打武家梁家森住在恩寧路永慶二巷7號,粵劇“靚聲王”關耀輝住在十二甫西街93號。馬師曾、紅線女等粵劇一代宗師也都曾在恩寧路一帶居住過。當時,八和會館就像一座“火樹銀花不夜城”,夜夜弦歌不絕,為傳承和發展粵劇文化作出了巨大貢獻。

新活力

“繡花”功夫改造 恩寧老街出圈

恩寧路曾是西關最繁華的區域之一,也是近代廣州粵劇曲藝、民間手工藝等傳統文化傳承最密集的地區之一。然而,到了20世紀末,隨著城市拓展,功能轉移,歷經歲月沖刷的恩寧路一帶逐漸寂靜,一度成了危舊樓房的集中區域。所幸,廣州人沒有忘記城市文化根脈,開始以“繡花”功夫進行改造,保留街巷肌理,讓承載著鄉愁記憶的古街巷得以活化重生,讓人感受到不一樣的“新”廣州。

吉祥坊一號民居

歷史文化街區超16公頃 永慶坊活化獲國家級大獎

進入新千年,恩寧路被納入集中改造范圍。2014年,恩寧路被列為“一類騎樓街”進行重點保護。此后,廣州市又發布恩寧路歷史文化街區保護利用規劃,街區總面積達16.03公頃,以恩寧路為主干,南至逢慶西約、土德二巷,經蓬萊路至蓬萊正街、和平西路,北至荔灣涌,與多寶路歷史文化街區接壤;西至昌華涌,與昌華大街歷史文化街區接壤;東至寶華路、大同路,與寶華路歷史文化街區和上下九——第十甫歷史文化街區接壤。文化根脈被傳承與保護的同時,老街巷也煥發出新的生命力,永慶坊就是其中的代表作。

永慶坊燈火璀璨笑語不絕

永慶坊位于恩寧路以北、多寶路以南、寶華路以西、龍津西路以東,是目前市區具有代表性的西關傳統民俗風情街區。在微改造前,永慶坊叫作永慶大街。2015年,因建筑整體風貌保留完整、居民較少,永慶坊被確定為恩寧路微改造試點項目,這也是廣州的第一個舊城微改造項目。

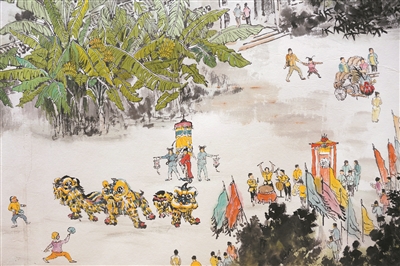

與大拆大建、快捷式打造旅游景點不同,永慶坊注重“新”“老”融合,原有的“三橫五縱”街區格局得以保留,通過建筑材料物理診斷、修復與監測等前沿技術,歷史建筑得以修舊如舊,在地建筑進行了修繕、整飾、活化。文創商店、咖啡店、手工藝品店、餐廳等時下年輕人喜愛的元素融入進來,舞獅、廣彩、廣繡等眾多非遺也在此“安居”。傳統文化與現代氣息相融,吸引了一撥又一撥年輕人,昔日沉寂的老街區煥發出勃勃生機。

《西關印記》長卷展現的舞獅習俗

2021年,中國建筑學會公布了2019-2020年建筑設計獎(我國建筑領域最高榮譽之一)評審結果,恩寧路永慶坊保護活化項目分別獲得歷史街區類三等獎、城市設計類一等獎。在永慶坊,找一個文創小店坐下,在咖啡香或茶香之間,抬頭凝視青磚黛瓦,心靈一點點安靜,思路也會一點點開闊。“繡花”功夫贏得大獎,當之無愧。

永慶坊,傳統韻味與現代氣息水乳交融

華光祖師出巡汽車讓道 街頭巷尾粵樂婉轉繞梁

永慶坊的吸引力越來越大。據統計,2021年、2022年及2023年上半年,永慶坊的客流量分別約為700萬人次、963萬人次和675萬人次。今年暑假期間,日均到訪的游客數量達六七萬人次。在廣州生活了3年的河北小伙何俊鴻是這里的常客,“我很喜歡逛廣州的老城區,周末逛完永慶坊,再到粵劇藝術博物館坐一坐,欣賞一段粵劇,雖然不一定聽得懂,但還是很喜歡,有時還跟著哼上幾句。”他說。

粵劇早被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄。今天的恩寧路一帶,粵劇表演的氣氛依舊“濃得化不開”。除了八和會館、鑾輿堂,街頭巷尾的居民樓里也不時傳出粵劇唱腔。廣東粵劇院院長曾小敏說,如今,粵劇注重在傳承中創新,融入了很多時尚元素,在年輕人中有不少粉絲。

恩寧路街巷內,街坊談笑風生

說起恩寧路歷史文化街區最熱鬧的活動,要數一年一度的粵劇華光祖師誕巡游活動。華光被譽為粵劇的保護神,戲班中人及有關演藝工作者,均尊華光為祖師。相傳,粵劇戲棚鑼鼓喧騰,有一次吵著了玉皇大帝,他就派火神華光去火燒粵劇戲棚,華光下凡放火之前,留意了一下,發現粵劇宣傳忠、孝、節、義,有揚善教化之功,便打消了火燒戲棚的念頭,還吩咐雜箱叔父在舞臺前燒起黃煙,直達天庭,玉帝就以為戲棚已經被燒掉了。于是,戲班中人均尊華光為祖師。每年農歷九月廿八是華光祖師的誕辰,即“華光誕”。按老一輩粵劇師傅的說法,戲班中人未必個個都記得自己的生日,但沒有一個人會不記得華光祖師誕的日子。“華光誕”當天,粵劇師傅會抬著華光祖師像在街上巡游,弘揚粵劇文化。

粵劇藝術博物館陽光朗照

今年的華光誕剛好是11月11日,當天上午9時許,粵劇八和子弟、鑾輿堂會員舉行傳統敬奉儀式之后,八名龍虎武師長老就抬著華光祖師像出街巡游。開道鑼、高腳牌、各式旗幟以及十八般兵器等儀仗一路排開,真是好不熱鬧。隊伍經過恩寧路時,汽車紛紛讓道,街坊紛紛駐足,游客紛紛圍觀。一名游客告訴記者,他是第一次看到華光誕巡游。“真想不到,在廣州這樣的大都市里,還有這么有意思的傳統文化活動。”

華光祖師出巡熱鬧又隆重

一邊是記憶一邊是潮流 最美老街呈現“煙火百態”

“廣州最美老街”上,書屋、文創空間、時尚美食、手工作坊等同處一街,展現出恩寧路在當下的獨特韻味。

鐺鐺作響的打銅聲是恩寧路的一大特色。廣州西關繁華數百年,在重商風潮的影響下,傳統手工藝匠人齊聚恩寧路,手藝精湛的銅匠便是其一。清末民初,西關打銅工藝隨著十三行的興旺成就了“蘇州樣,廣州匠”的佳話,享有國際盛譽。這一工藝扎根民間,經久不衰。如今,恩寧路的街面上還印有“西關打銅,蘇州樣 廣州匠”的字樣。

打銅街主要集中在恩寧路的南部。記者在現場看到,短短一條街就有十幾家銅器鋪,從幾十元的小銅勺到上百元的銅壺、銅盤、銅鍋,再到上萬元的銅家具,應有盡有。行走其間,市井生活氣息撲面而來。據老師傅介紹,打銅工序復雜且講究,從選材、下料,到加工、回火,需要千錘百煉,才能打成一件銅器。今天,恩寧路的打銅工藝傳承者在堅守傳統的同時不斷創新。廣東省級非物質文化遺產(西關打銅)項目保護單位“天程銅藝”負責人蘇英敏是個70后,人稱“蘇仔”。他告訴記者,自己一直在開發新產品,嘗試新的營銷手法。“我想引領潮流,而不是被潮流引領。”在一檔電視節目中,蘇英敏如此表示。

恩寧路有非遺文化,也有潮人空間。在永慶大街19號,“貓的天空之城”概念書店里,書籍、明信片、拼圖、八音盒等琳瑯滿目,有人在體驗區用積木拼接世界地圖,興致盎然;有人捧著書在沙發上品讀,聚精會神……“我們的裝修風格和商品都很‘潮’,每天有很多人,特別是周末,常常擠得轉不過身來。”一位工作人員說。

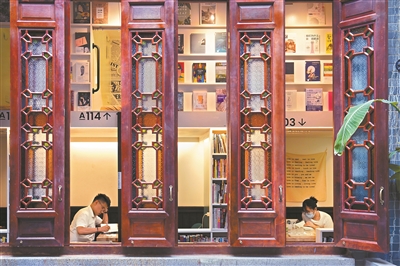

在恩寧路227號,坐擁萬冊書籍的鐘書閣又是另外一番景象。鐘書閣在這里開了3年7個月,裝修是典型的西關風格,紅磚墻與木飾門頭交錯呼應,搭配特色玻璃幕墻,傳統氣息與現代活力融于一體,在繁華鬧市中給讀者帶來一段靜謐的閱讀時光。鐘書閣華南區域總經理張文告訴記者,鐘書閣用象征性文化符號重寫了文創書店的底蘊,受到讀者的歡迎,節假日日均客流量能達到數千人次。

鐘書閣的裝飾帶有西關風

游走于恩寧路,一邊是涼茶鋪、飲品店、美食街、民宿等,一邊是名人故居、歷史建筑與非遺文化;一邊是潮流,一邊是記憶。就這樣,恩寧路歷史文化街區在傳統與現代的交融與碰撞中動靜相宜,呈現出迷人的“煙火百態”。

恩寧記憶

恩寧路騎樓街

東臨上下九路步行街,西與嶺南園林荔枝灣風景旅游區相連。

詹天佑故居

位于恩寧路十二甫西街芽菜巷內,一八六一年詹天佑誕生于此。

泰華樓

位于恩寧路多寶坊二十七號,是清咸豐年間廣東探花李文田的書齋。

八和會館

清朝光緒十五年建于黃沙,后在恩寧路一百七十七號重建。

李小龍祖居

位于永慶一巷十三號,是功夫巨星李小龍之父李海泉(粵劇名角)舊居。

粵劇藝術博物館

位于恩寧路一百二十七號,水上戲臺定期舉行粵劇粵曲展演。

鑾輿堂

又名德和堂,位于永慶二巷二號,為八和會館的武打行分館。

打銅街

集中在恩寧路的南邊,在此可欣賞省級非遺項目——西關打銅。

逾龍津橋而西,煙水二十余里,人家多種菱荷,茨菇,壅芹之屬,其地總名西園矣。

——清·屈大均

梨園歌舞賽繁華,一帶紅船泊晚沙。但到年年天貺節,萬人圍住看瓊花。

——清代竹枝詞

雅興殊未央,旨酒詠思柔。玉華星光燦,錦彩云氣浮。

——明·孫蕡

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網