宋代城墻把商業區納入城內 明代城墻將越秀山的一部分囊括進城區

城以盛民,墻為垣蔽。廣州的筑城歷史始于任囂城、趙佗城,此后廣州多次擴城,修筑城墻,至清代雁翅城修成方才畫上句號,現存最古老的城墻是越秀公園內的明城墻。讓我們以時間的響箭射開城墻的時空之門,揭秘城墻的故事,看這座城市是如何從沒有城墻的山水之城發展到城墻林立的“小圍城”,看一圈圈的圍墻又如何被拆除,再看“城周十里”的城市版圖又是如何不斷擴展,直至成為今日高樓林立的國際大都市……城墻的興與廢,與繁華的商貿息息相關,與綿長的城市記憶息息相關。

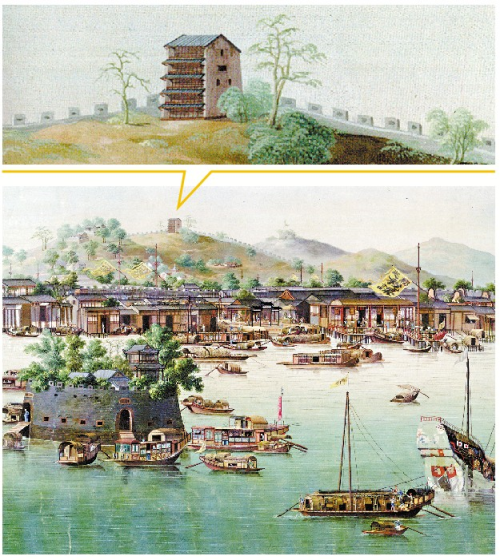

清代外銷畫里的廣州城景,城墻雄踞于越秀山上,鎮海樓巍然聳立。

修城之難

中國最古城墻距今約6300年 考古發現“趙佗城”南界水閘

11月7日,“有形的墻 無形的城”2024國際古城墻(堡)聯盟交流活動在廣州市越秀公園舉辦,來自國內外18座城市的古城墻(堡)管理單位代表、文物保護專家學者,在廣州明城墻下共話古城墻(堡)的保護與傳承,發出了《關于推動古城墻(堡)保護與文旅融合發展的廣州倡議》。“古城墻(堡)承載著一座城市的古老記憶。讓我們共同努力,呵護好這批珍貴的歷史遺產!”國際古城墻(堡)聯盟秘書處秘書長朱媛激情呼吁。

自人類興建第一座城市起,歷史上的燦爛文明無不位于墻后。各式各樣的長墻與城垣遍布世界各地,承載著城市的性格、肌理與歷史記憶。在湖南澧縣城頭山,考古學家們發現了距今約6300年的最早城墻,這一發現將中華民族的建城歷史向前推進了整整1000年。更為驚人的是,在城墻之下,考古學家還發現了距今6500年的世界最早古稻田,這一發現打破了“中國水稻由南亞傳來”的觀點,證明了中華民族在稻谷馴化和栽培方面的偉大貢獻。這兩項考古成果震驚了世界,城墻如一個巨大容器,匯聚了史前稻作農業文明之果,留下中華大地早期的文明印記。

廣州建城的起源可以追溯到秦代的南海郡城“任囂城”,隨后是南越國都“趙佗城”(又名“越城”)。2000年,廣州市文物考古研究所(今廣州市文物考古研究院)在光明廣場建設工地發現了南越國木構水閘遺址,上有關樓,由此明確了“趙佗城”的南界。

東漢末年,交州刺史步騭把州治遷回廣州,以南越王宮署舊址為中心修筑城墻。唐代的廣州城與步騭城的范圍大致相同,城墻周長約為五里,方方正正,內城建筑以官署衙門為主,商業區集中在西城外。南漢后主劉鋹在宋軍攻城時縱火焚燒宮殿府庫,此后很長時間都沒有重修城墻。廣州城垣在風吹雨打之下逐漸塌毀,幾乎失去了防御功能。

到了宋真宗、宋仁宗時期,廣州城逐漸恢復了濱海都會的繁榮景象。然而,廣州城守備薄弱得令人難以置信,熙寧三年(1070年),東城、西城各有城面廂軍150人,造船場廂軍75人,而號稱正規軍的1200名禁軍其實也松松垮垮,日常很少進行軍事訓練。1019年,官員侍其旭上奏朝廷,說“廣州多蕃漢大商,無城池郛郭”。富庶卻防衛衰弱的城市,如同一座坐擁千金卻不鎖門的宅邸,受到了越來越多海盜的侵擾。

“地皆蜆殼”很難燒磚 廣州筑城頗為不易

北宋以前,廣州早就因商業繁華,聲名遠播海內外,僅僑居城外西邊的“蕃商”就有十幾萬人。可是廣州的城周從未超過10里。為何廣州沒有修建一個符合城市地位的巨大城郭呢?原因在于,當時廣州的城墻實在是太難修了!

廣州常年有臺風、暴雨和潮涌,難以像北方一樣修夯土城墻。如果燒磚筑墻,嶺南海濱的土壤大多松散,不適合燒制大量堅固的城磚。司馬光的評價是“地皆蜆殼,不可筑城”,知州一個接一個地到來,都以無土燒磚而放棄修城。

此外,廣州城北倚靠越秀山,城南面臨珠江水;東部越城殘跡規模狹小,再往東則是密布的山丘;西部建筑林立,難以拆遷;再往西是河汊沼澤,地理條件也限制了大型城郭的修建。

作為嶺南政治與經濟中心,宋代的廣州是最重要的對外通商港口。當時全世界與廣州有貿易來往的國家和地區達50多個,廣州的外貿收入是宋朝的重要收入來源之一。每天城外江面上,檣帆不絕,大小商船絡繹不絕,排隊入港,百貨匯聚,人口急劇增加,城市得到了空前的發展,成為天下有名的東方大港。宋代是廣州大規模擴城的時期,為適應經濟發展的需要,宋代三百余年間,廣州城經歷大大小小21次擴建和修繕,是有史以來最頻密的。

因商擴城

宋代城西商業繁華 筑城護商勢在必行

1045年,北宋新任知州魏瓘以南漢舊城為基礎,大修官衙所在的子城,東至倉邊路一帶,疏浚城濠,開鑿東西澳并建起水閘,城墻上放置大型弩機,以增強防御能力。

魏瓘這次修固城池,可謂非常及時。子城修好沒多久,廣西儂智高舉兵反宋,直逼廣州城下。他們架云梯、筑土山爬墻,都被守軍的大弩射退,外商蒲亞訥亦協助守城,從高處傾下火油,焚燒儂軍的攻城器具。這場戰爭持續了五十多天,廣州子城的城墻固若金湯,儂智高悻悻而返。儂智高雖然沒有攻陷城池,但廣州最繁華的蕃坊商業區被儂軍洗劫一空,損失慘重。城堅池固才能保境安民,此后無論朝廷還是民間,都覺得應該將城西的商業區“包”進城內,對修城都空前支持。

街衢石塊修東城 咬緊牙關筑西城

1068年,廣南東路經略使呂居簡籌劃在子城以東擴筑東城,后由轉運使王靖接手。當時城磚最快也要到秋天才能燒好,于是把城里街衢的石塊撬起來,先拿去砌城腳,等秋天磚燒好后再鋪回街上。百余天后,東城修畢。

東城修畢,但城西才是商業繁華區,更需城墻保護。然而,城西地勢低洼,地表以下是很深的淤泥,難以夯實地基。當時,廣州知州這一職務幾乎成了燙手山芋,因為地方官既要面對朝廷的筑城壓力,又要擔心一旦工程失敗,就可能被問責。

1071年,治水修城能手經略使程師孟征求人們對修筑西城的意見時,很多人都搖頭擺手:“土疏惡,不可筑。”程師孟決心既下,再難也要筑城。他與同僚一起規劃城墻、設計圖紙,上報朝廷。宋神宗不僅完全同意,還特命人帶來都城汴梁的版筑技術和建筑材料。程師孟調集了水軍、廂軍等大批軍士,先用石塊和山岡土將地面填高,形成約1米高的臺地,再砌筑城墻。經過10個月的努力,西城終于完工。

如今,我們在廣州博物館(鎮海樓)中還能看到刻有包括“水軍”“摧鋒軍”“東南第十一將”等字樣的城墻磚遺物。

刻有“水軍”字樣的城墻磚。(廣州博物館藏)

土墻升級為磚墻 昔日“王城”變“商城”

自漢代至南漢,廣州城墻以版筑夯土為主,晉代開始用磚,但大規模使用磚修筑城墻是在宋代。《宋會要輯稿·方域》中“廣州府城”一章記載,端、康、廣、韶、循、連、南雄、英、封、新、惠等十一州及南海、番禺、增城十八縣,都曾為廣州燒過城磚。目前出土的宋代廣州城磚大多為青灰色,質黏不散。可以推測,當時很可能選用了取自農田土或地底深挖的黏土,避免了使用本地常見的酸性紅土或雜蛤砂土可能帶來的問題。

廣州西城設有九城門,周長達7公里多,超過了子城和東城的周長總和。城墻高二丈四尺,軍事設施多達1841個。最繁華的蕃坊被納入城內,形成了三城并立的格局,總面積是唐城的四倍以上。三城功能清晰:子城為官衙所在,東城為商業區,西城為蕃漢雜居地,珠江沿岸形成沿江商業區,奠定了此后廣州城的基本格局。程師孟欣然賦詩:“千門日照珍珠市,萬瓦煙生碧玉城。山海是為中國藏,梯航尤見外夷情。”

“宋三城的設計突破了《考工記》的規范,不像南越王城、步騭城和唐城那樣方方正正,而是根據商業中心而變化,明顯向西南方臨江繁華商業區延伸。把商業區納入城中,是一個破天荒的改變,意味著昔日‘王城’向‘商城’的轉變。”廣府文化學者葉曙明說。傳統的城市禮制在一定程度上被打破,反映出世俗市井生活的蓬勃興旺。

明代廣州“三城”合一 城垣北擴至越秀山

走進越秀公園東門,沿著古城墻路向西北而行,但見六百多年的青灰古城墻上攀緣著參天大樹,樹根如虬龍般盤旋在墻上,郁郁蔥蔥。

越秀公園內的“古城墻路”。

這段古城墻見證了廣州明清時期的滄桑巨變。南宋末年,元軍攻打廣州時,東、西兩城毀于兵火,后又被修復。元亡明興,明軍不戰而拿下廣州,城池沒有受到破壞。隨著人口的增加和經濟的發展,原有的城區格局已難以適應新的需求。廣州開始另一次大規模修筑城墻。

從洪武十一年(1378年)開始,鎮守廣州的永嘉侯朱亮祖等人拆掉了東城、子城、西城之間的城墻,把城市范圍向北拓展,北城墻就修在越秀山上,城墻最高處又建一望海樓(鎮海樓),為“會城壯觀”,雄踞“廣州第一高樓”之位五百多年,無與爭鋒。

據《廣東通志》記載,當時廣州城“周長三千七百九十六丈、高二丈八尺”,有城門、城樓、敵樓、警鋪等,“崇禎十三年(1640年)增筑北城,將城墻培高七尺,增厚墻基,并且每隔二十丈置有臺階”。北城墻是廣州城的制高點,擔負著守衛廣州城的任務,城墻開了兩座門,分別為大北門和小北門,這兩個名字至今仍保留在“大北路”和“小北路”的地名中。“三城”合一以后,城區大大擴張,比原宋三城面積增加了一半以上。廣州城后倚越秀山,前臨珠江,將越秀山的一部分也囊括入城,逐步形成了“六脈皆通海,青山半入城”的城市空間結構。

南部城墻不斷“生長” 保護珠江沿岸商業區

步騭修城時,南城墻距江邊不過百來米。隨著江岸南移,到了唐末,珠江北岸已距南城墻四五百米遠。南漢時期,劉氏兄弟鑿番禺二山,以筑新城。宋初,南城墻以南區域已經形成一片較大的江灘地,同時形成了小規模的商業街市,故南宋時又筑東西雁翅城護商。此后,城南江灘地不斷擴大,人口亦不斷增加,明中葉時,高第街、濠畔街等已經形成相當規模的商業區。就像文獻中說的那樣,“城南門外,東西亙六七里,人煙輻輳,貨賄山積,蓋會城繁華之所都也”。(霍與瑕《霍勉齋集》卷二十二)。然而,這個繁華的城南商業街區在明嘉靖之前一直只有東西雁翅城保護,沿江江岸處于無城墻保護的狀態。1449年,黃蕭養起義,十余萬人圍攻廣州,對城南區域造成極大的破壞,當時的狀元坊焚毀無存。嘉靖年間,倭寇猖獗,屢犯廣東沿海,甚至進擾廣州。隨后發生的柘林兵變更是嚴重破壞了城南商業區,“居民盡走入城,壅塞小市街,踐死無算”。柘林兵變之后,時任廣東提督吳桂芳曾登上鎮海樓,遙望被嚴重破壞的城南商業區,感嘆道:“瀕海一帶,無垣壁可恃。思患預防,城守為重,外城不可不筑。”為了保護城南區域免遭兵燹之禍,明朝嘉靖年間,廣州城池再次進行擴建,在宋雁翅城的基礎上修筑了南城(外城),以保衛城南商業區。

清初清軍攻陷廣州城后,清兩廣總督佟養甲為加強城防,于順治四年(1647年)在明南城墻的東、西兩端分別修筑了一道城墻直抵珠江邊,城墻形如雞翼,因此被稱為“雞翼城”“雁翅城”。至此,廣州修筑城墻的歷史畫上句號,以全長約9700米,高約7.6米,寬約6米的規模在歷史長河中定格。

百年前拆墻修路 首拆西門打通商圈

和很多城市不同,廣州歷史上的大修城墻都和保護商業有關,而廣州的發展也并沒有被城墻束縛。即使在限制海外貿易的明代嘉靖年間,朝廷也留下了廣州市舶司,使其成為當時唯一的對外通商口岸。

“清代廣州城區突破城垣局限,向東、西、南方向擴展。西門外的十八甫商鋪密布,十三行商館林立,形成繁華的商業中心;沙面統一開發規劃,河南成為與廣州城區隔江相望的市鎮,廣州商業區沿東濠東側和珠江北岸向東發展。”陳澤泓在《南國杰構》中寫道。

隨著近代化進程的推進,傳統城墻的防護意義大為減弱,廣州城內人口越來越密集,街巷越來越狹窄,造成了很多問題。早在19世紀末,洋務派重臣張之洞就提出廣州要興建馬路,以改善交通問題,而修路的最大阻礙就是城墻。不過,“拆城筑路”直到1918年才真正開始實施。

1918年,廣州市政公所成立,這是第一個從事市政建設的官方機構。廣州的城墻開拆最先從西門開始,因為西關是商業中心,打通道路有利于擴大商業中心的范圍。從1918年開始,到1923年大北門正式被拆毀為止,廣州城墻的拆除用了5年時間,大部分城墻被拆去。南城墻被拆除后,城基辟為馬路。其中,東段因有萬福橋、萬福里,馬路取名萬福路;中段因有泰康里,馬路便叫作泰康路;城墻西段包括了當時的竹欄門、油欄門、靖海門(舊稱鎮海門)、五仙門(舊稱五羊門)4個城門,由于當時旁邊曾有一德社學,在這一段城基上修建的馬路便取名一德路,這一帶成為廣州有名的商業街。位于越秀公園內的城墻與交通規劃無礙,因此得以保留。

保護與活化

越秀山明城墻 廣州現存最古老城墻

明清時期的城池建造也達到了歷史高峰。國家文物局從2006年啟動中國明清城墻聯合申遺項目,至今已經形成“8+6”模式,即8座已列入國家申遺預備名單的城市城墻和6座申請列入申遺預備名單的城市城墻共同申遺。它們分別代表了中國明清時期都城、王城、府城、州城和衛所規格等級。

越秀公園內的明城墻是廣州現存的唯一一段明代城墻,也是廣州現存最古老的城墻,具有極高的歷史和文化價值。“越秀山古城墻代表著古代廣州兩千多年城建史的最后輝煌和最高水平,集軍事防御、城市政治地位及規模、城市內外交通引導和控制、建筑工程等各種功能于一體,在平面設計、墻體安全防御、人地關系處理、建筑用材、建造技術、城市禮制格局建構等方面展現了豐厚的文化內涵和獨特價值,是古代廣州城墻乃至城市設計思想與建造技術的文化結晶。”廣東省文物考古研究院院長曹勁如是說。

根護墻墻養根 榕樹城墻相依

沿鎮海路前行,可以欣賞到碩大繁盛、盤根錯節的樹根與城墻融為一體的奇特景觀。“老廣”金溢潮是一名醫生,每天清晨都會沿越秀公園古城墻步行,還寫下了一首名為《墻根緣》的小詩:“根護墻、墻養根,根基相連,長相廝守、相互依存。”如今,這首小詩經常出現在越秀公園講解員藍玲玲的講解詞中。

樹根古墻兩相依。

城墻是防護設施,不允許種樹,榕樹爬上古城墻的奇觀是如何形成的?坊間有一個說法,稱這與“飛榕”現象有關。民國時期,城墻的防護作用降低,風將榕樹種子帶到城墻上,或鳥兒吃了種子后不消化,在城墻上排了出來,就讓榕樹在城墻上“扎了根”。廣州市林業和園林科學研究院植物保護研究所所長畢可可認可這一說法。“這棵榕樹的根要更‘費勁’,才能找到水源和養分,為此形成了如此繁盛的根須。”

十余年前,人們就如何保護城墻進行了廣泛討論,最終定下了科學控制榕樹生長,同時保護榕樹和文物的方案。越秀公園園容綠化部部長李慶天說:“在養護這棵‘特殊’的樹木時,我們漸漸摸索出有針對性的保護措施,專門委托了專業機構,定期對榕樹樹冠的下垂枝、內膛枝進行輕微修剪,從而減輕樹冠重量,更好地保護古城墻。”每年3月底至4月梅雨季節,公園保安每日巡查,樹木管理人員還定期巡查,對這棵榕樹及周邊古樹進行實時監測,一旦發現有什么問題,就會立刻上報,采取保護措施。

城墻多次重修與維護 青磚特地從西安采購

隨著時間的推移,廣州明城墻經歷了多次重修與維護。1987年,鎮海樓范圍內的180米古城墻進行了重修,恢復了明式雉堞。2011年,鎮海路上一段長1000米左右的城墻也進行了全面修繕,整個修復工程需要的仿古青磚是特地從西安采購而來的。修復工作不僅讓古城墻煥發了新的生機,也更好地傳承了歷史文化。

2013年,鎮海樓與廣州明城墻被列為第七批全國重點文物保護單位。古城墻的保護并非易事。受風化等因素影響,有的城墻已長出雜草,有的城墻外表斑駁。為此,廣州博物館在2017年啟動鎮海樓段古城墻全面保養維護項目。通過微生物治理、表面清洗、裂縫修補等工程,有效提升了古城墻的抗污染和抗風化能力。同時,越秀公園也將古城墻本體遺址和城墻外側延伸5米范圍納入日常維護范疇,由專人定期做好清潔養護、清除雜草、蟲害防治、巡查監測等日常工作,確保古城墻的“健康”。

2024年,越秀公園加入國際古城墻(堡)聯盟,廣州明城墻參與國際交流合作的序幕正式開啟。2024國際古城墻(堡)聯盟交流活動開幕式當天,備受矚目的聯盟品牌標志《城信》揭開了神秘面紗,由各城市聯盟成員單位贈送的18份銘刻古城墻名的城墻磚一一在列,并將永久地留在越秀山廣州明城墻下。這份穿越時空的“城市手信”如同一條紐帶,將世界各地的古城墻文化緊密相連。廣州將向國內外推介中國城墻文化、城市文化,在與國際交流的文明共振中,開啟古城墻文旅發展的新未來。

明城墻成“民城墻” 文化活動豐富多彩

古城墻,隱于園。昔日城墻只是冰冷的軍事防御工事。而今,明城墻成了“民城墻”,城垣與現代城市生活相融共生。在越秀公園內,明城墻成了市民休閑、娛樂的好去處。墻根下,市民悠然散步、踢毽子、下棋、跳舞,享受著城墻帶來的寧靜與愜意。

作為城墻的一部分,東門城樓經過內部改造后煥然一新,迅速成了網紅打卡點。登上東城門樓,可以遠眺東秀湖、越秀山和花果山電視塔,近觀小北商圈的日夜繁華,還可以品嘗美食、欣賞書畫、聆聽粵語歌曲,感受廣府文化的獨特魅力。今年國慶期間,城樓舉辦了一系列富有特色的非遺民俗文化活動,如品宋代點茶、聽古箏演奏、賞漆扇工藝、制作擂茶等,讓游客在登臨城樓的同時還能體驗到“文化過節”的樂趣。

此外,公園組織開展明城墻中秋游園、城墻夜話、古城墻AI創作大賽、粵港澳大灣區畫家寫生畫城墻、城墻全球征春聯、2公里健康跑線路等豐富多彩的城墻文化活動,并積極探索城墻IP打造和文創產品開發。“通過‘看城墻、畫城墻、砌城墻、跑城墻、AI城墻’等多種形式,讓市民游客深入了解古城墻文化,親身感受古城墻在當代煥發出的獨特魅力。”越秀公園副主任楊文娟說。

年輕人也紛至沓來,有人漢服飄飄、花鈿灼灼,與千年古城浪漫相約;有人在城墻上跑步、騎行,用青春活力向古老城墻致敬……這一切讓外國游客莎拉忍不住停下腳步拍照,并在備忘錄寫下感慨:“歷史與自然,像這城墻與榕樹般交織在廣州這座城市。”

廣東部分古城墻遺址

廣州古城墻

廣州古城墻(越秀山段)是廣州僅存一段古城墻,東西蜿蜒分西、中、東三部分:從大北門到鎮海樓為西段,環鎮海樓所在的小盤龍崗山頭為中段,從仲元樓到小北門為東段,全長1179米。其中,中段鎮海樓東西兩側約209米,城墻保存完好。

廣州古城墻

潮州古城墻

潮州的建置可以追溯到公元591年,但有關文獻記載城墻興筑卻是始于北宋時期。城墻原來用土夯筑,以后才改用石料、城磚砌筑。現在能看到的是已修復的東城墻和四座城樓——廣濟門、上水門、竹木門、下水門。

潮州古城墻

肇慶古城墻

肇慶古城墻始建于宋代,初為土城,宋崇寧至政和年間(1102年—1118年),拓展墻體并筑石包磚,此后不斷修葺,明清時期規制最為完善雄壯。肇慶古城墻總長約2801米,高6.5米至10米,寬8米至22米,基本保留完整。北門墩臺及內側道路,西門、南門和南門月城遺址保存完好。

肇慶古城墻

惠州府城古城墻

惠州府城城墻始建于宋代,到清代時,城墻周長達4500多米,僅墻身部分就高達7米多。自宋代建城以后直至民國初年,近千年來從未被外敵攻破,這在全國極為罕見。現存城墻段為明洪武二十二年(1389年)擴城時所筑,東南至西北走向,長數百米,最高處有7.5米。

惠州府城古城墻

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網