從廣州最早的碼頭“泥城”開始 2000多年來碼頭位置由北而南、由西而東遷移

“水城”廣州自古河網密布,碼頭林立,舟楫往來,八方來客,貨如輪轉,文化匯合,如同珠江奔流不息。碼頭不僅是重要的交通樞紐、連接內外溝通南北的紐帶,無數故事和歷史也在此處“停靠”。20世紀60年代之前,廣州只有一座海珠橋橫跨珠江兩岸,居民生活離不開水路和碼頭。今天,廣州有30多個客運碼頭仍在使用,不少市民、游客依然喜歡坐船,欣賞旖旎風景。珠江兩岸佇立的碼頭,見證了廣州的繁華過往,更陪伴了一代代廣州人的成長。

今日鬧市 古多碼頭

史書記載最早碼頭 西漢陸賈泥城登岸

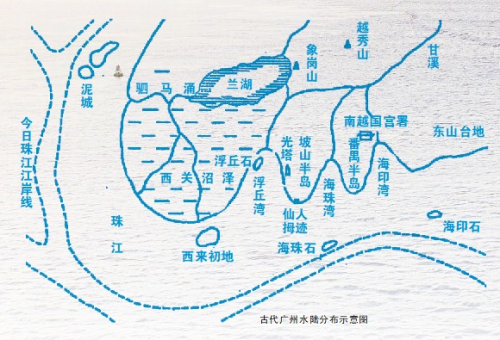

“大體上來說,廣州的港口、碼頭位置遷移的線路是由北而南、由西而東。”廣州地理研究所研究員梁國昭說。

今天的西村發電廠南門處,立有“開越陸大夫駐節故址”石碑。按照梁國昭的推測, 2000多年前,這里是駟馬涌口附近的一個紅巖島。劉邦派“漢初第一辯士”陸賈南下廣州就是在此登岸的。趙佗起初非常高傲,拒不接見陸賈,陸賈氣定神閑地修筑十里土(泥)城作為駐地,與隨從在此駐扎數月,直到靠三寸不爛之舌成功勸說趙佗歸順。“泥城”就此青史留名,是番禺(古廣州)有文獻記載的最早的碼頭。這個地名一直沿用至清末,雖然今天的地圖上再也找不到這個地名,但“老廣州”大多知道,西村一帶曾有過“泥城”。

南朝梁武帝時期(464年-549年),天竺僧人菩提達摩沿著海上絲綢之路東渡,歷經三年寒暑,終于在廣州的繡衣坊碼頭登岸。他的登陸地點被后人稱為“西來初地”,意為來自西方佛國的高僧最早踏足之地。今下九路的西來正街、西來東街、西來西街等街巷也因此而得名。菩提達摩抵達廣州后,便在登岸的地方設“西來庵”傳教,開中國佛教禪宗之始。今日,在廣州下九路的西來正街街口,鬧市之中,一塊灰色牌坊上刻有“西來初地”四個字。西來初地作為古碼頭的風光已無從尋覓,取而代之的是周圍林立的商鋪和涌動的人潮,禪意和世俗、寂靜和喧鬧在這里交匯,見證著中外文化的交流、碰撞與融合。

泥城碼頭與“西來初地”,以及宋代花地河出口處的大通古港等,都屬于不同時期的廣州外港。不過,古時廣州最重要的外港當屬位于今黃埔區南海神廟(波羅廟)附近的扶胥港。

古碼頭遺跡今猶在 船舶如云商貿傳奇

廣州歷史上著名的內港有秦漢時期的蘭湖碼頭,晉至南朝時的坡山(古渡)碼頭,隋唐時的光塔碼頭,宋元時的西澳、東澳、西湖碼頭,明代的蜆子步(懷遠驛)碼頭,清代的十三行碼頭以及清末至民國時期珠江內外航道諸碼頭等。

秦晉:外來船舶多在蘭湖碼頭靠岸;地名中藏古碼頭記憶

如今,流花湖、中國大酒店、東方賓館、廣州越秀國際會議中心、廣州醫科大學一帶高樓林立。秦漢時,這里還是一片碧波,蘭湖碼頭就在這里。往來西江、北江船只經由官窯、石門進入廣州后,常泊于此。由北江、西江來廣州的旅客,也大多在蘭湖碼頭登岸入城。盤福路以西、東風西路以北至今仍有蘭湖里、蘭湖一至五巷等街巷,這些地名里蘊藏著古蘭湖的記憶。

晉代,珠江北岸直抵今天的惠福西路,坡山南麓在江邊突出,狀如岬角,是一個天然避風良港。五仙觀留下的“仙人拇跡”,就是當時珠江長年沖蝕的痕跡。

唐宋:光塔碼頭蕃舶如云;西澳碼頭續寫商業傳奇;東澳碼頭主營鹽運

蘭湖碼頭的使用時間很長,到了唐代還是一個避風港。不過,那時的碼頭區已移至今光塔路一帶。當時珠江北岸一線大概在今惠福路之南,文明路之北。光塔碼頭就位于坡山半島西側的浮丘灣畔。來自東南亞、南亞、西亞等地的商人,沿著海路而來,在光塔碼頭登岸。他們在商船上滿載珠貝、象牙、犀角、紫檀木等異域珍品,來到廣州售賣;又將中國的絲綢、茶葉和瓷器銷往世界各地。如今光塔碼頭雖已不存,但古塔猶留、古寺猶存、街巷地名猶在,見證著廣州港作為海上絲綢之路一個起點的歷史。

古代廣州珠江上著名的浮丘石也是一個碼頭,四季水霧繚繞,煙波迷蒙。這石亦是島,上有天然泉眼,清代評選羊城八景,“浮丘丹井”亦列其中。

宋代,廣州子城兩側加建東城和西城。光塔碼頭所在的浮丘灣已演化為南濠,被包圍在西城之內,海印灣演化為清水濠,被包圍在東城之內。兩濠分別被稱為西澳(今海珠中路沿線)和東澳,是宋代廣州最重要的內港碼頭區。

鹽業是宋代朝廷最重要的財源,廣州鹽倉就設在文溪邊,東澳則承擔著鹽運碼頭的重要功能。如今的倉邊路、倉前巷、賢思街(原名鹽司街,古代管理鹽政的衙門所在地)等地名,均印證著此處曾是兩廣地區最大的運鹽中心。

明清:蜆子步碼頭“千艘萬舫”;十三行碼頭記錄“天子南庫”之繁華

明永樂年間,廣州內港碼頭移到城西的蜆子步(今楊巷路懷遠驛街一帶),蜆子步碼頭旁建有“懷遠驛”,落成于明永樂四年(公元1406年),有房屋120多間,是官方用以接待貿易往來外商之所,也可以說是當時的“國賓館”。懷遠驛氣勢恢宏,雕梁畫棟,富麗堂皇,在外商中頗負盛名。

來自五湖四海的貨品也被源源不斷地販運至廣州出口,蜆子步碼頭成了“致天下之民,聚天下之貨”的寶地。據《南海縣志》記載:“居賈行商,往來絡繹,脫遇風濤大作,則千艘萬舫,皆可以銜艫而入避。”從“千艘萬舫”這四個字里,可以想象出當年蜆子步碼頭貿易繁榮的程度。

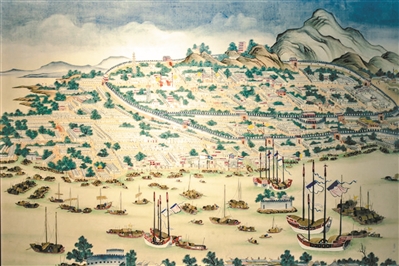

之后,隨著珠江北岸的南移,原位于江邊的懷遠驛逐漸遠離江岸。到了清代,碼頭移至十三行之南。這里有進出口貿易碼頭,有各種貨棧和倉庫,更有各國的商業機構和洋行以及粵海關和廣東郵政局,西關迅速崛起。

清代,珠江上船舶如云

如今的懷遠驛位于荔灣區懷遠社區,是西關十八甫一條不起眼的小巷,巷內麻石板路僅有4米寬。這里大部分一樓的房子都成了服裝批發商戶的倉庫,而懷遠驛的南端路口則建有西關男裝批發的中心,往來如梭的人們仿佛延續著當年商賈的腳步。

天字碼頭 第一碼頭

天字碼頭始建于明 因珠江縮窄四度南移

時光荏苒,很多古碼頭已不復存在,唯獨天字碼頭仍屹立在珠江畔。與一般的碼頭相比,它氣勢不凡:樓高兩層,布局對稱,屋頂用黃色琉璃瓦鑲邊,十多根紅色大柱立于廊下,宛如恢宏的古建筑。這座碼頭究竟有何與眾不同之處,能以“天”命名?

天字碼頭 始建于明代后期,與古城中軸線繁華的道路(今為北京南路)相連,是珠江上使用時間最久的碼頭

“天字”源于《千字文》

雖然現碼頭碑文稱天字碼頭始于清代,但據《廣東通志未成稿》記載,天字碼頭的興建,可追溯至500多年前的明代后期,大埔縣人李壽相在廣州救了不慎溺水的陳公子——一位省城富商之子。為報救命之恩,陳公子送了李壽相1200兩銀子。李壽相隨后自購船只,并在城南江邊建了一個碼頭,取名“天字碼頭”。碼頭名“天字”,乃源于《千字文》第一句“天地玄黃,宇宙洪荒”,“天”字排在首位,有“第一”和“最大”的含義。天字碼頭的名字后來被官府承認并沿用。

從明代開始,珠江急劇縮窄,江面只有650米寬,比宋代縮窄了450米。李壽相初建碼頭的明成化年間(1465年-1487年),珠江北岸一線在今北京路與接官亭(巷名)相交處以北,天字碼頭地處當時廣州城外南面的江上沙洲——太平沙。清代,珠江縮窄至550米,江岸已南移至今接官亭以南,初建的那座碼頭已不存。1729年,官府在太平島南端江岸(約在今北京路與接官亭相交處之東側)重建碼頭時,仍稱“天字碼頭”。從此,天字碼頭由最初的私人碼頭成了官府碼頭,專用于接送過往官員進出省城,民船不得停泊。清雍正七年(1729年),廣東布政使王士俊在碼頭旁修日近亭(又稱“接官亭”),供接官之用。

往后,碼頭的位置仍不斷南移。1839年3月10日,欽差大臣林則徐下船登岸的那座天字碼頭,已遷建至今天北京路與八旗二馬路相交處以北,距近日亭有一段距離。至清末,珠江北岸已南移至今沿江中路一線北側,隨岸線遷建的天字碼頭則建在今天北京路跟沿江中路相交處的附近,離近日亭已很遠。至民國初期,天字碼頭再度南移,已很接近今天碼頭的位置。隨著長堤的筑就,江岸變得穩固,碼頭的位置隨后基本固定下來,與中大碼頭相對。

中大碼頭 原名康樂碼頭,1952年改名為中大碼頭。孫中山先生曾三次乘船到嶺南大學演講,都是在現中大碼頭上岸

盡管多次遷移,但天字碼頭始終與古城中軸線繁華的道路(今為北京南路)相連,這使它有了成為廣州第一碼頭的理由。特別是在清末五口通商后,天字碼頭屢加擴建,成為珠江最大和最主要的碼頭。

多次見證歷史時刻

天字碼頭在潮起潮落間發生了無數故事:明代著名理學家陳白沙的嶺南心學走出嶺南,影響輻射中原。陳白沙在奉旨前往京城的路上,曾路過廣州,就是從天字碼頭上岸,當時其景仰者站在路邊迎接,形容為“千萬”之多。1927年1月18日,魯迅“抱著夢幻而來”,在天字碼頭登岸,距碼頭不遠的高第街,就有其愛人許廣平的家。

碼頭大廳的外墻上刻著兩幅浮雕,左邊是林則徐,右邊是孫中山。1839年,林則徐以欽差大臣的身份抵達廣州,就是在天字碼頭下船;后來,他黯然掛冠離去,也是在這里上船的。天字碼頭還見證了歷史時刻——1912年4月25日上午,辭去臨時大總統的孫中山,走下乘坐的艦船,走上天字碼頭;1922年6月16日,陳炯明部將葉舉炮擊越秀山總統府,孫中山化裝出走,在天字碼頭登船。

時光跨越百年,天字碼頭經歷了由私人貨運碼頭、官方專用碼頭到如今全民共享的輪渡和旅游碼頭的滄桑變化。從清同治年間開始,來往廣州的貨船、躉船也可使用此碼頭。碼頭還不斷擴大客運功能,當時,由天字碼頭開出的渡船線路開往香港、東莞等,它逐漸成為通往珠三角各地航運的總站。

天字碼頭于1964年撥給廣州市輪渡公司使用,成為珠江邊最重要的渡口之一。今天,天字碼頭已成為廣州目前使用時間最長的珠江輪渡碼頭與珠江夜游的一站,在此上船可欣賞珠水夜韻,一睹城市繁華。

珠江夜游 乘游船夜游珠江廣州核心河段,可欣賞到廣州塔、海心沙、獵德大橋、星海音樂廳、海印橋、花城廣場、琶醍等標志性景觀建筑,全程50-90分鐘不等。

廣州歷史上著名的內港有秦漢時的蘭湖碼頭,晉至南朝時的坡山(古渡)碼頭,隋唐時的光塔碼頭,宋元時的西澳、東澳、西湖碼頭,明時的蜆子步(懷遠驛)碼頭,清代的十三行碼頭以及清末至民國時期珠江內外航道諸碼頭等。

百年碼頭 別具新韻

西堤碼頭:廣州最早的機動輪渡碼頭之一

大沙頭碼頭曾被譽“水上白云機場”

20世紀初,廣州修筑長堤,這條廣州當時最長、最寬的馬路,東接廣九鐵路,連接東山;西至沙面,連接黃沙粵漢鐵路車站,將鐵路、馬路、水路三大運輸系統相連。1912年-1921年,長堤新建和重建了9座大型碼頭,之后隨著城市發展,珠江沿岸更是建了大大小小的碼頭,開通了連接省內各地以及廣東與外省的主要航線。

西堤碼頭 廣州最早的機動輪渡碼頭之一,緊靠南方大廈、愛群大廈與粵海關舊址。碼頭旁的塔影樓建于1919年,曾用作碼頭事務所

這些碼頭至今依然矗立在珠江畔,我們不但能從中看到今日廣州的繁華,還可管窺廣州過去百年的歷史。

西堤碼頭:曾被陳少白購下,塔影樓原為碼頭事務所

在西堤碼頭的西面,你很容易發現這樣一棟小樓:它的主體建筑帶有明顯的西式風格,樓頂卻是中式的丁字脊歇山頂……這棟奇特的房子,有一個富有詩意的名字——“塔影樓”。

時光倒流回百年前, 西堤碼頭是廣州最早的機動輪渡碼頭之一。南粵名人陳少白倡議打破外國壟斷,由華人自組粵航公司,經營穗港航線,并被推為總司理。陳少白在商場上也顯示出靈活的手腕。1918年底,第一次世界大戰結束,英國為復興航運業高價收購舊輪船,陳少白趁機把公司船只全部賣給英國,結束了粵航公司,購下西堤聯興碼頭。一戰后航運復興,陳少白將碼頭出租給輪船公司使用,每月租金毫銀三千元,成為孫中山革命經費的重要來源。塔影樓就是在1919年建起來的,用作碼頭事務所,并作為陳少白在廣州時的寓所。孫中山在廣州的時候,對這位摯友十分掛念,不時到塔影樓找陳少白,并在二樓小住。

20世紀二三十年代的西堤碼頭

受珠江潮水漲退的影響,塔影樓地基構造發生變化,曾傾斜30厘米多,被稱為“廣州比薩斜塔”。后來,政府投入資金,開展扶危工程,使塔影樓重獲新生。如今,塔影樓變身為西餐廳,成為繁華江畔一道美麗景致。

中大碼頭與大元帥府碼頭:孫中山曾多次留下足跡

在廣州塔碼頭坐船出發,一路往西,不到五六分鐘,就到了中大碼頭,能看到“國立中山大學”的牌坊。中大碼頭原名康樂碼頭,1952年改為現名。孫中山先生曾三次乘船到嶺南大學演講,都是在這里上岸的。中大校園里綠樹紅墻,懷士堂、爪哇堂、惺亭等人文建筑就隱藏在郁郁蒼蒼的草木之間。

再往西,就是大元帥府碼頭,“大元帥府”近在咫尺! 大元帥府碼頭原名石涌口碼頭,其前身是廣東水泥廠運輸碼頭,孫中山于1917年被選舉為海陸軍大元帥,就是在這個碼頭登岸,到達大元帥府的。

大沙頭碼頭:昔日水路客運樞紐,今成珠江夜游的“母港”

從中大碼頭駛過江灣大橋,便可看到沿江路的大沙頭碼頭。1918年,孫中山劃定大沙頭為飛機場,當時,大沙頭飛機場分水上飛機場和陸上飛機場。1923年,“樂士文一號”在這里首度試飛成功。

大沙頭碼頭 20世紀60年代起營運,曾是廣州-珠三角的水上交通樞紐,被稱為“水上的白云機場”,如今轉型為珠江游碼頭

20世紀90年代,廣州人學習香港西貢碼頭專營海鮮生意的做法,將大沙頭的河運碼頭倉庫改建成大型海鮮食坊一條街,夜市生意火爆。外地游客來穗,如果沒去過大沙頭西貢漁港吃飯,就不算到過廣州。

1996年的大沙頭客運站碼頭

20世紀60年代,大沙頭碼頭開始正式營運。這里曾是廣州與珠三角其他各地之間的水路客運樞紐,被稱為“水上白云機場”,日進出旅客過萬人次。20世紀90年代,各條航線逐漸取消;2000年,該碼頭宣告內河航運業務暫停,碼頭逐漸轉型為以珠江游為主的旅游碼頭。如今,大沙頭游船碼頭是最大的珠江游游船“母港”。

數 說

500,000人次

4月29日至5月3日,廣州地區水路發送旅客累計達50萬人次,同比去年增長127%。

155,000人次

4月29日至5月3日,珠江日夜游客運量達15.5萬人次,同比增長11.8倍。5月1日客運量達單日峰值3.8萬余人次。

136,000人次

4月29日至5月3日,魚珠渡口發送客運量達13.6萬人次,同比增長57%。

碼頭記憶 從未褪色

“鐵殼仔”遠去——

珠江游船融入璀璨江景

“香港有天星輪,我們有‘鐵殼仔’。小時候一上船,就會‘霸’住船尾的位置,看著螺旋槳劃動江水,變成一條白色泡沫。”“老廣”阿潘說。在老街坊的記憶里,碼頭如同今天的公交站、地鐵站一樣,曾是市區內最主要的交通方式之一。

20世紀八九十年代的廣州,經濟騰飛,工廠多了,來往珠江兩岸及芳村的人流隨之不斷增加,廣州市內輪渡迎來了前所未有的黃金時期,有27條航線、48座碼頭——曾創下一天10萬人次的最高客流量、年發送旅客近1.1億人次的輝煌紀錄。客輪有限公司船長譚偉明當時在輪渡上工作,那時,黃沙到芳村的碼頭,在上下班高峰期,隊伍排到了珠璣路,船票都是用桶來收。從清晨到黃昏,隨著轟鳴的馬達聲,一艘艘渡輪徐徐靠岸,又徐徐駛向遠處,人們跨江上下班、上下學,約會、喝早茶、買菜……珠江兩岸的碼頭陪伴了一代代廣州人的成長。

隨著過江橋梁、隧道、道路、地鐵的興建按下“加速鍵”,輪渡過江需求減少,珠江夜游隨即悄然興起。為此,原本只是代步工具的輪渡船白天擺渡,晚上“兼職”當游船。“當時的輪渡船有八九百個客位,船很大。船艙內都沒有安裝玻璃窗和空調,四周通透,全憑自然江風吹拂。”譚偉明說。以前,廣州塔往東的這段航線燈光稀少,黑漆漆一片,珠江新城就是珠江夜游的終點。如今,城市天際線沿著珠江向東延伸,游船駛過獵德大橋,來到珠江琶洲段,仿佛穿過科技感十足的都市森林。

清晨,渡船從新造渡口出發,載著市民駛向廣州大學城

雖然碼頭的“交通”角色淡化,但廣州的水路故事并沒有結束。市區內芳村碼頭、大元帥府碼頭等依然用于街坊日常出行;亞運會后,廣州塔碼頭和海心沙碼頭等新碼頭紛紛投入使用。目前,廣州水上巴士共有14條航線,西到金沙洲,東到長洲,南到南浦錦繡半島。其中,老廣州熟悉的天字碼頭、魚珠碼頭、中大碼頭等傳統渡口都位列其中。

水上巴士 目前,廣州水上巴士共有14條航線,西到金沙洲、東到長洲、南到南浦錦繡半島,天字碼頭、魚珠碼頭、中大碼頭等傳統渡口位列其中

如今,“從中大碼頭坐水巴S02線(中大-芳村碼頭)看羊城地標”成為年輕人打卡廣州的新方式。而如果從海心沙碼頭乘坐水巴S12線往東行,去往魚珠碼頭,又是另一番景象。這里是黃埔重要的水上客運交通樞紐,也被稱為廣州最繁忙的渡口之一,每天約有6000人次過渡。從魚珠碼頭前往新洲碼頭,除了通往黃埔軍校舊址,還能抵達廣州最大的疍民聚居地——漁民新村。20世紀30年代,江上疍家船連天相接,云集了大約15萬疍民。從1956年起,廣州每年撥款興建住宅和工廠,解決水上居民定居和就業問題。一處處水上居民新村或住宅拔地而起,水上居民全部上岸,安居樂業。疍民早已上岸,但熱騰騰的艇仔粥、紫蘇炒田螺依舊飄香。

碼頭故事 再書新篇

水上跨境新通道——

“海天聯運”成為現實

輕舟一葉過,兩岸珠水長。5月4日,在琶洲港澳客運碼頭,隨著一聲清亮的船鳴,“海珠湖”號高速碳纖維客船正式投入運營,駛往香港。乘客經琶洲港澳客運口岸的聯檢樓過安檢,到達出境大廳,即可自助取票和值機,經出境查驗后就可以登船,“無縫”到達香港國際機場,無需再辦理出入境手續。

“以前可以在城區洲頭咀客運碼頭坐船去香港,現在坐船2小時直達香港國際機場,方便!”旅客曹女士高興地說。

1978年,改革開放之初,中斷了29年的港澳直接通航重新恢復,港澳客輪靠泊在沿江西路海關驗貨碼頭。1980年1月1日,廣州洲頭咀客運站啟用,廣州與港澳間的客運水上航線正式營運,洲頭咀碼頭成為廣州連接香港和澳門的重要紐帶。那時,“星湖輪”和“天湖輪”航行至香港,“東山輪”和“香山輪”航行至澳門。原移民管理警察劉寶書回憶說:“節假日為客流高峰期,日均能達1000多人,都是往來探親的,熱鬧得很。”

隨著公路鐵路的發展,20世紀90年代中后期,洲頭咀客運航線停航,住在廣州市區的市民要乘船前往港澳,需到番禺蓮花山碼頭和南沙客運港口岸碼頭登船。

南沙客運港碼頭 1992年正式開航,主要經營廣州南沙往返香港的水上客運服務。目前在香港靠泊的碼頭有香港中港城碼頭、香港國際機場,每天往返航班12班。

其實,港澳客運碼頭選址琶洲,也是為了能給廣交會參展商帶來更多便利。以往每年廣交會,外商往往會搭乘飛機到香港國際機場,再通過陸路到廣州。琶洲港澳客運碼頭開通后,客人在香港下機后可以直接坐船來琶洲,甚至行李都可以到了琶洲再拿。從內河航運到“海天聯運”, 琶洲港澳客運碼頭不僅填補了中心城區水上跨境口岸的空白,實現粵港澳大灣區立體交通的無縫銜接。

琶洲港澳客運碼頭 粵港澳大灣區標志性直連交通設施之一,也是廣州中心城區連接香港的唯一客運碼頭。2023年4月14日正式試航,5月4日正式投入運營。

珠江潮聲依舊,碼頭激蕩著千年時代風云,承載著嶺南水鄉記憶,見證著廣州的過去與未來。

- 掃一掃在手機打開當前頁

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網