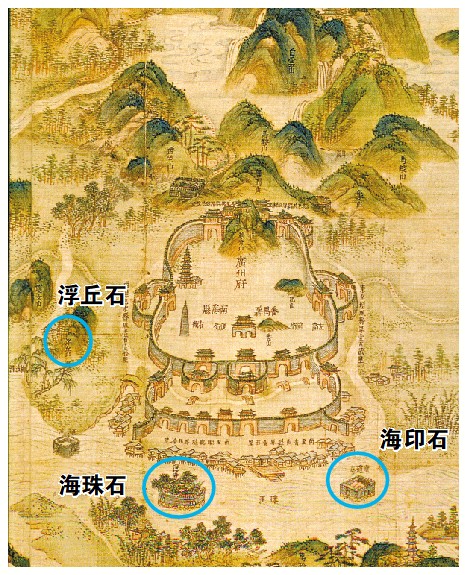

浮丘石、海珠石、海印石曾是廣州珠江中三座礁石小島 被譽為羊城“三石” 如今雖消失不見但厚重文化記憶長存

廣州,是一座有著兩千多年歷史的文化名城,一街一巷都有悠遠的故事,一磚一瓦都有雋永的記憶。

今天廣州的海珠區、海珠橋、海印橋以及流花湖上的浮丘島等得名,都源于曾經的羊城“三石”。羊城“三石”是古時廣州珠江中的三塊巨型礁石,西為浮丘(邱)石,東為海印石,海珠石立于中間。三石繞城而列,默默記錄了珠江岸線的千年變遷,見證了這座文明古城的滄海桑田。一直以來,羊城“三石”也被視作廣州文化象征,為人們所津津樂道。

清代《廣州府輿圖》上,“三石”清晰可見

當年的滄海之礁今何在?本文一一為您揭曉。

浮丘石

昔日立于江中 今日變城市地基

入夏以來,流花湖公園是街坊避暑的好去處。細心的街坊會發現,公園中心有一小島,地形狹長,草木蔥蘢,景色甚佳,入口處書有“浮丘”二字。這背后有何故事?原來,“浮丘”之名源自羊城“三石”之一的浮丘石。浮丘石本是古時廣州珠江中一塊礁石,由白堊紀紅色礫巖和粉砂巖構成,因遠看像浮于江面的小丘,而得名“浮丘”。

“浮丘”二字雖現身流花湖公園,但真正的浮丘石并不在這里。據地理學者曾昭璇考證,浮丘石故址大概在今西門口甕城遺址往西約250米處,現為中山七路的一段路基。歷史上的浮丘石面積很大,宋人方信孺在《南海百詠》中寫道:“高一丈五六尺,周四百余步。”因此,浮丘石又有浮丘山或浮丘島之稱。

西門口甕城遺址,古時浮丘石距此不遠

浮丘石故址反映自然地理巨變

浮丘石既是江面礁石,為何在今西門口附近?現在這一帶高樓大廈林立,離珠江也有約兩公里。廣州博物館研究員陳鴻鈞說,羊城“三石”見證了廣州珠江岸線自然地理的千年變化,而“三石”之中,浮丘石故址如今離珠江最遠,最能反映這一巨變。

據著名地理學家吳尚時考證,今天的廣州城區在6000年前還是一片汪洋,獅子洋的海浪可直拍越秀山麓。秦漢時,珠江江面最寬處超過2000米,今人民路以西都是波光粼粼的珠江水。唐人鄭愚在《番禺雜記》里說浮丘石“先在水中,若丘陵之浮,今之四面篙痕宛然”。可見,直到唐代,今西門口外還是多水之地,人們出行往往需借助舟楫,若想歇腳,就可上浮丘石。

自唐末始,浮丘石四周漸漸淤積成陸,與岸相連。浮丘石之東——今人民路一線當時是明顯的高地,浮丘石之西是今日西關之所在,地勢相對較低,比浮丘石更低了約3米。可以想見,當年站在今天的西門口之所在向西望,浮丘石隆起在城外,周圍煙水十里,云霞變幻,美不勝收。

宋代,浮丘石開始有了人文印記。北宋熙寧年間(1068年-1077年)修筑西城前,浮丘石距廣州古城約1500米,西城修筑后,浮丘石距古城不足300米。北宋神宗年間,廣州經略使蔣之奇去了一趟浮丘石,便流連忘返,在浮丘石上斥資建朱明觀、玳瑁亭等景觀,這是浮丘石上最早一批有文字記載的人文建筑。

“浮丘丹井”入選清羊城八景

明代時期,浮丘石已與西關平原陸地連成一片,儼然成了當時“文青”聚會的地方。明萬歷年間,翰林院侍讀學士趙志皋到任廣州,與蔣之奇一樣,他被浮丘石之美景打動,遂大興土木,重修朱明觀,觀中建浮丘公和葛洪塑像;又根據傳說建造了紫煙樓、吹笙亭、大雅堂和聽笙亭,還種了荔枝、梅、竹等。清初大儒屈大均稱浮丘石是羅浮山西面的門戶,當時的羅浮山已是文化重地,有百粵群山之祖、蓬萊仙境之稱。

一時間,文人雅士紛紛“到此一游”,甚至在此開辦詩社。明代,即使浮丘石已與陸地相連,但在“萬歷年間嶺南第一才子”韓上桂眼里,此地仍是勝景。他在《賦得浮丘石》中寫道:“篙痕看尚在,舟去已何之。任是滄桑變,丹丘故不移。” 篙痕是往日人們駕舟而過,用篙撐在石上留下的痕跡。到了清代,浮丘石以“浮丘丹井”美名入選羊城八景。

日月輪回中,珠江北岸不斷南移,浮丘石上煙雨縹緲的美景日漸消失,即使入選羊城八景的“浮丘丹井”,與過去相比也已大為失色。清嘉慶年間的《羊城古鈔》卷首有木刻浮丘“丹井”圖,畫的也只是一口普通的井,倒是整個浮丘石被畫得如在深山,仙氣彌漫,這或許是在寄托一種追憶情懷。

到了清末民初,浮丘石上美景全無,浮丘石本身也最終在城市化的浪潮中化為路基。20世紀初,廣州筑路擴城時,浮丘石被鑿低或鑿平,成為今中山七路的一段路基。廣州歷史文化學者葉曙明說,現在走過光復路與中山七路相交的十字路口,繼續向西走上約30來步,就把當年的浮丘石踩在腳下了。“以前這里有一個明顯的斜坡,那就是浮丘山的遺跡。后來擴建中山七路時,把這個大斜坡填高了很多,浮丘山的痕跡幾乎消失殆盡。”葉曙明說。

記者在現場看到,如今這里東西方向是寬闊的中山七路,車輛川流不息,路旁高樓林立,只有在西門口甕城遺址才能找到類似于浮丘石的紅砂痕跡。

1982年,廣州人在流花湖公園建了一個湖心小島,因曾經的浮丘石而取名“浮丘”。此島四面環水,岸邊綠意蔥蘢,遠望猶如古浮丘島的模樣,喚起人們對往昔的追憶。

海珠石

珠江之名源于海珠石 質地堅硬江水越沖越光滑

若問“三石”中哪一個故事最多,毫無疑問是海珠石。僅海珠石的得名,就有一個“走珠入海成石”的神話,且廣為流傳,與五羊傳說并稱為廣州兩大神話。

相傳,南越王趙佗曾得到一顆來自異域的陽燧寶珠,視之為心愛之物。到了唐代,一個名叫崔煒的書生得到神仙指點,有幸獲得此寶珠,后賣給一名波斯商人。這名波斯商人欲把寶珠帶回國,當船行至廣州城南大江之中時,波斯商人情不自禁地拿出寶珠欣賞。突然間,江面狂風驟起,白浪騰空,航船顛簸,寶珠瞬間化作一道白光潛入水中,鉆入一塊巨石底下。從此,江水更清澈了,而那塊巨石不管潮漲潮落,總是浮立于江面,每到晚上還閃閃發光,人們遂稱其為“海珠石”,流經“海珠石”的大江也因此被呼作“珠江”。

這個美麗傳說只是神話化了海珠石和珠江的得名來歷。其實,海珠石和浮丘石、海印石一樣,都曾是珠江河道中的一塊巨大礁石,由紅色砂巖構成,故址在今長堤北側、新堤二橫路、新堤一橫路一帶。

珠江“三石”都是江中礁石,且相距并不遠,但海珠石的形狀卻很特別,它聳立于江中,與在漲大潮時會被波浪卷淹一半的海印石頗為不同。大自然的鬼斧神工勾起了很多人的好奇心,曾昭璇就是其中的一個。1936年,剛滿15歲的曾昭璇發現,海珠石南面已被江水沖蝕出許多洼凹或深坑,后來他據此得出結論,雖然羊城“三石”都是巨型礁石,但海珠石是由粗礫巖和沙礫巖層組成的,質地特別堅硬,耐得住洪潮沖擊。后來他又測得海珠石巖層走向有20度至25度的西向傾角,正因為這樣,江水順石面滑過,侵蝕力大減,海珠石不僅沒有被蝕成暗礁,反而越被江水沖刷,就越光滑美麗。

古代蕃舶如云顯商貿繁華 “定期市”堪稱最早“廣交會”

因地處珠江主航道,海珠石見證了廣州對外貿易的興盛和繁榮。陳鴻鈞說,秦漢時期,廣州已是“犀角、象齒、翡翠、珠璣”等奇珍異寶的集散地;到了唐代,廣州更是海上絲綢之路第一大港和世界東方大港,“江中有婆羅門、波斯、昆侖等舶,不知其數”,貿易商品中不乏珠寶。當時著名的坡山碼頭就在今惠福西路五仙觀一帶,遠道而來的蕃舶都要先經過海珠石,才可抵達坡山碼頭。

千年前,站在海珠石上,可以欣賞到帆檣破浪水連天的壯觀景象。五代時期,南漢國主在海珠石上建了慈度寺,又名海珠寺,是當時興王府二十八寺之一。北宋紹圣元年(1094年),大文豪蘇東坡登上海珠石,游覽海珠寺,留下《游海珠寺》一詩。其中,“天涯未覺遠,處處各樵漁”一句抒發了其寬懷曠達的胸懷。到了明代,名臣海瑞在海珠石上看到珠江兩岸繁花似錦、水上船舶穿梭之景,寫下“兩岸交花搖彩檻,千艘橫渚散飛鳧”之句。從宋代到清末,以海珠石或海珠寺、慈度寺為題詠詩的,除蘇東坡、海瑞外,還有趙崇信、陳邦彥等名家。

不過,這些人大多是匆匆過客,但有一人得以立魂于海珠石。他就是南宋大儒李昴英(謚號“忠簡”)。他是南宋廣東第一位探花,人稱“李探花”,后官至吏部侍郎。李昴英曾在海珠石上筑茅屋讀書,又捐資重建已廢的慈度寺。后人為紀念他,就在海珠寺旁修建了李忠簡公祠和探花臺,成了海珠石上一大人文景觀。

明朝時期,海珠石上還有一大“貿易景”——“定期市”。每年夏、冬兩季,海珠石上都會定期舉行集市貿易,每次為期數天或數周不等,朝廷允許各國商人前來廣州,直接與中國商人貿易。有人說,“定期市”堪稱是中國最早的“廣交會”。“定期市”雖然規模不大,生意卻很火爆,直接帶旺了珠江北岸的商業。有文獻記載,當時珠江北岸商業繁華的程度一度超過了南京應天府秦淮商業街。

近百年前因城建埋于地下 今有小行星以“海珠石”命名

自然景觀與人文底蘊融為一體,以海珠石為核心的羊城八景之一——“珠江靜瀾”,曾與以越秀山為核心的“粵秀松濤”并駕齊驅,深受人們喜愛。

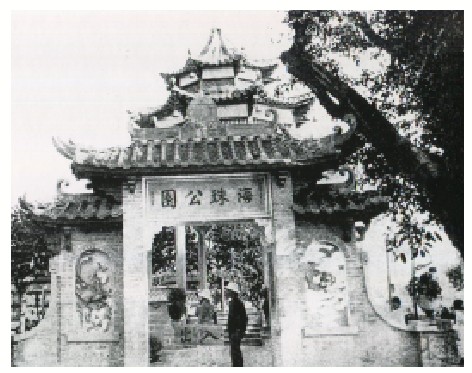

到了20世紀初,海珠石變身城市公園,成了市民休閑游樂的好去處,這也是海珠石的高光時刻。民國初年,孫中山及廣州市第一任市長孫科堅信,廣州能夠建成擁有眾多公園的“花園都市”。孫科規劃了覆蓋全城的公園體系,明確要建的有三處:廣州第一公園(今人民公園)、廣州第二公園(今東較場省人民體育場一帶,未建成)以及廣州第三公園,即建在海珠石上的公園——海珠公園。

畢業于密歇根大學建筑工程系的黃森光是海珠公園的設計師。他憑著對中西文化的理解,結合海珠石獨有的人文地理特征,將公園四周用條石筑堤,西端被筑成尖魚嘴狀,不僅減輕了江水對海珠石的沖擊,更讓公園從高處看就像航船駛在江中,可謂別具匠心。

海珠公園整體為東西軸線對稱形狀,自東向西修建程璧光銅像、銅壺滴漏亭、李忠簡公讀書處、音樂亭、噴水池等人文景觀。1926年公園開放后,游人多如過江之鯽。然而,隨著城市發展的需要,政府計劃在海珠石一帶新筑馬路。1931年的一天,數十聲炮響后,裸露的海珠石被炸平,與北岸的間隙也被填成新地。自此,海珠石被埋入城下。原海珠公園內的程璧光銅像被遷移,始造于元代的計時器——銅壺滴漏則被移置到永漢公園(今南越國宮署遺址所在地),后被中國國家博物館收藏,是中國現存最大、最完整的銅壺滴漏。

1926年建成的海珠公園

葉曙明說,海珠石被炸及填平,為城市發展拓寬了空間。新堤馬路建在原海珠石之所在,對后來長堤、人民南、北京路等商圈的繁榮頗有助益。新填地塊出售所得資金的一部分用來修建海珠橋。1937年,新填地段上建起了15層高的愛群大酒店,被當時新聞界譽為“開廣州高層建筑之新紀元”,并長達30年獨享“廣州第一高樓”之譽。

愛群大廈作為“廣州第一高樓”的地位曾保持了整整三十年

在很長一段時間里,海珠石都湮沒于地下。2000年夏,長堤附近一次工程施工,人們在地下約3米處意外挖掘出一塊約30米長的巨石。這個消息令當時年近八旬的考古學家麥英豪興奮不已,經考證,麥英豪確定這塊巨石就是海珠石。最終,政府決定將位于沿江西路與新堤二橫路交會處顯露出的一部分海珠石予以保護,并作為景點。記者在現場看到,景點由三個部分組成:中間是一個約3米深的方形坑,坑內四周是紅砂色巖壁,底部被水覆蓋;方坑東西兩側分別放置了兩塊紅砂巖色石墩,西側石墩高約3米,方形,四面刻有古圖案和古文字;東側石墩高不足1米高,側面為梯形,正面刻有“海珠石”三個字。

新堤二橫路附近的海珠石景點

不時有人在這里拍照留念,懂它愛它的人實在不少,廣州天文愛好者葉泉志就是其中之一。葉泉志曾發現了第273836號小行星,在他的提議下,這顆小行星在2011年被命名為“海珠石”星。國際小行星中心公報寫道:“海珠石是珠江中的一塊巨石,數個世紀以來一直被當作廣州的象征之一。廣州的許多地點和場所,包括珠江本身,起名都在海珠石之后。”這句話也道出了海珠石之于廣州城不可或缺的人文精神。

海印石

海蝕平臺地質 城防江防要塞

從西門口乘車向東,經起義路、大南路、越秀南路等,約20分鐘就到了廣九大馬路和廣九三馬路交會處。站在這里舉目四望,交通大廈、賓館酒店、高層住宅與廣九鐵路紀念園隔路相望。據地理學者考證,這一帶便是古時海印石之所在。

遠看形狀似印章,故址就在東濠東

海印石也曾是珠江上的一塊大礁石,直到明清時期還四面環水,且所處位置較低,漲大潮時會被波浪卷淹一半。清《羊城古鈔》記載:“海印沉石也,在下方之東,半出波際。”同期的《廣東新語》《廣東通志》等歷史文獻中也有類似描述。因遠看形似印章而得名“海印石”,故址在今東濠東側,大半條廣九大馬路就建在海印石上。

如果說浮丘石可以讓人領略到珠江岸線的變化之大,那么海印石則可以讓人了解廣州珠江段特殊的地質地貌構造。曾昭璇在《廣州歷史地理》一書中說,因白堊紀紅色巖層排列水平,易受河水沿層與層之間的層理面進行侵蝕,形成平坦的“沉石”。這種地形地質就是科學上所說的“海蝕平臺”。如今珠江靠近南岸處還有成片類似于海印石地質構造的紅色砂巖,江水退去后還可見到,曾昭璇稱這些砂巖為“小海印石”。

清代江防護廣州,如今高樓映繁華

從現有文獻看,海印石的人文開發要比浮丘石晚很多。因為浮丘石位于早期廣州商貿中心地段,經濟繁榮帶旺人文印記。海印石則位于古城東門外,開發相對較晚。明萬歷十一年(1583年),廣州知府郭師古在海印石上修建海印閣,供人觀賞珠江景色。這是海印石上較早、并有較多文獻記載的人文景觀。遙想當年,人們登上海印閣眺望,浩浩珠江東流去,風騰波涌競千帆,定有壯懷激烈之感。

因地處東城外的東濠涌口,又在珠江中,當時的海印石不僅是觀景佳地,還是江防要塞,是廣州守軍迎擊沿珠江西進之敵、扼守廣州城的最后一道防線。在葉曙明看來,這是海印石對廣州城最大的意義。

據《越秀史稿》史料記載,1646年,清將李成棟攻取廣州城,次年在明城南城墻東西兩端分別增修一道城墻,直抵珠江岸邊,因城墻形似雁翅或雞翼,故名雁翅城或雞翼城。1648年,李成棟倒戈歸明,并在東西兩翼城外修筑炮臺,加強防御,稱西炮臺、東炮臺,東炮臺就位于海印石上。清嘉慶年間《羊城古鈔》稱:“廣州城三面臨水,成棟在時復筑兩翼附于城外為炮臺,水環其下。”此時的海印石是廣州江防重地。廣州“一口通商”時期,城南的珠江水道異常繁榮,東炮臺主要承擔了緝私防盜的任務。

1839年,林則徐奉命到廣州禁煙,除了在虎門銷毀237萬斤鴉片外,還在廣州城外的東炮臺前銷毀鴉片兩萬余斤。林則徐選擇在東炮臺進行銷煙,是經過深思熟慮的。東炮臺位于城郊的東濠涌旁,鴉片殘渣便于銷毀。虎門銷煙時,曾發生不法之徒偷搶鴉片煙膏的現象,而東炮臺是清兵營地,有官兵駐防,可防止此類事情發生。

林則徐紀念園內的雕像

清光緒年以后,珠江以及從東濠涌下來的泥沙在海印石周圍淤積,巨石漸漸湮沒,炮臺也漸漸失去了江防功能。20世紀初,海印石與北面的筑橫沙連成一片,成為東濠東岸陸地的一部分。1911年廣九鐵路建成通車,筑橫沙建成廣九車站前廣場,從此,海印石被埋入地下,成了廣九大馬路的一段。

不過,廣州人對海印石的記憶并未消失。1988年建成的珠江前航道第四座跨江大橋就因海印石而得名“海印大橋”,廣州人親切地稱其為“海印橋”。一橋飛架南北,海印石的記憶也從珠江北岸延伸到南岸。1991年,海印橋南端的海印公園建成。2010年,海印橋北端的林則徐紀念園建成開放。

海印橋因海印石而得名

昔日海印石之所在,今天已變成商業區、住宅區和大馬路,一片興盛與祥和。可謂滄海桑田,傳奇故事多!

三石深入城市肌理

昔日羊城“三石”,因河道淤塞、城市發展等原因,如今或沉入江底,或化為地基,其故址也成為車水馬龍的鬧市。然而,它們至今還被廣州人惦記著,不僅因為它們曾是三處勝景,更因為它們在滄桑歲月中演化成了 “文化石”。正如陳鴻鈞所說,作為自然形態的羊城“三石”看不見、摸不著了,但作為文化象征的羊城“三石”卻以路名、橋名、地名、公園名、街巷名等形式深入城市肌理,融入人們的記憶。

流花湖公園內,一塊山石刻著“浮丘”二字

為留住浮丘石的記憶,廣州人在流花湖公園建了一座浮丘小島;為追憶海印石,有了海印大橋、海印公園等;為紀念海珠石,廣州人不僅把珠江南岸的城區取名為“海珠區”,還修建了海珠廣場、海珠橋,命名了迎珠街、連珠街、海珠路……

流花湖中區的浮丘小島

海珠廣場同樣得名于海珠石

曾經的羊城“三石”如今“上天下地”、入街入巷入人心。梳理羊城“三石”的歷史記憶,我們可以品味廣州曾經的歲月變遷。

文化,就是這樣代代傳承!

詩里三石

詠浮丘石

明·韓上桂

仙杖引青藜 清光望不迷 來從絳闕北 憩此浮丘西 異響聆朱鳳 初晴見赤霓 登龍歡未晚 猶得奉扳躋

詠海珠石

清·屈大均

身系海珠石 雙帆喜未開可如潮與汐 端即去還來世老千金劍 天留一代才如新期白首 且為盡離杯

詠海珠寺

宋·蘇軾

朝市日已遠 此身良自如 三杯軟飽后 一枕黑酣余 蒲澗疏鐘曉 黃灣落木初 天涯未覺遠 處處各樵漁

詠海印閣

明·湛若水

鏡光本勝游 匪為謝塵擾 登高舒遠眸 習靜觀眾妙 風景翻多憂 履危愈悄悄 悠然望曠野 目盡意不了

- 掃一掃在手機打開當前頁

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網