全新亮相的廣州市文化館新館、廣州藝術博物院(廣州美術館)新館等文化地標 引領著人們對未來的美好想象

城市文化是一個國家、一個民族創造能力的表征,也是塑造、展示與傳播國家形象的重要載體。

文化地標,則是城市文化的“文眼”所在,如西安的碑林、曲阜的孔廟、武漢的黃鶴樓、寧波的天一閣,勾勒出一座城市文化圖景的天際線,塑造著人們打開這座城市的“第一印象”。

廣州的文化地標,一代有一代之所勝,從南海神廟到鎮海樓,到中山紀念堂,到花城廣場和廣州塔共同組成的文化設施群,再到全新亮相的廣州市文化館新館、廣州藝術博物院(廣州美術館)新館……文化地標傳承著歷史,串聯起文脈,也引領著人們對未來的美好想象。

近年來,廣州持續推進文化高質量發展,高水平建設城市文化基礎設施,構筑公共文化新地標、新空間、新格局,讓文化地標融入城市、融入市民生活,真正成為為人民群眾精神文化需求服務的前沿陣地。

廣州藝術博物院(廣州美術館)新館

與城市的脈絡息息相通

每天9:00,花城廣場上的廣州圖書館大門打開,早已在門口等候的人們迅速涌入,轉眼間,又悄然有序地分布到各個樓層的書柜和書桌前,開啟新一天的閱讀和學習時光。

今天,廣州圖書館已經是全世界最繁忙的圖書館之一。與它一樣火熱的,還有幾步之遙的廣東省博物館,“一票難求”已經是這里的常態。而另一邊的廣州大劇院,高水平的演出一場接一場上演,上座率也屢屢創下佳績。

文化地標之所以能成為“地標”,不僅在于其規模的宏大、景象的壯觀,更在于其在普通老百姓心目中的分量,在于其能夠真正承民所望,想民所想,為民所用。古往今來,優秀的公共建筑都是與城市的脈絡息息相通,大多是市民喜愛和能夠便捷到達的城市節點,從而成為市民生活中最有意義、最有歸屬感的一部分。廣州近年來大力提升公共文化設施的服務效能,抓住關鍵點發力,讓文化投入、文化基建真正轉化為“文化力量”。

“2022廣州市居民閱讀調查報告”顯示:截至2022年,廣州市圖書館覆蓋率達100%,廣州市“圖書館之城”服務體系效能約是全國平均水平的2.5至5倍,主要服務效能指標數據在四大一線城市中穩居前列。廣州實施博物館(紀念館、美術館、藝術館)倍增提質計劃,各家博物館多樣化的文化服務項目貫穿全年,涌現出“消失的名菜”“虎小將”“南越夜游”“帥府之夜”等引起廣泛關注的活動品牌。廣州市文化館入選全國“公共文化空間品牌”,成為首批“沉浸城市故事會”國家級試點單位。

成為與世界對話的舞臺

11月30日,萬眾期待的廣州藝術博物院(廣州美術館)新館正式開放,8873位觀眾飲上了開館第一天的“頭啖湯”。

這座建筑面積近8萬平方米的壯麗設施其實非常“開放”。從建筑上,它的南面和西面向廣場開敞,使美術館內部空間和鄰近保留了廣州工業時代城市記憶的T.I.T創意產業園區產生視覺的互動。同時,用水面這種最“柔性”的分隔方式,將建筑主體與周邊的街景、城景連成一個整體,形成城市公共空間向藝術空間潛移默化的交融,把藝術的品質滲透在城市公共空間中。

在建館理念上,館長羅奇表示,新館要以“嶺南風范、灣區氣派”為基點,打造國內標桿、世界一流的藝術殿堂,發揮當代藝術的優勢,與國際對話,把中國的藝術力量傳播出去。

“要看銀山拍天浪,開窗放入大江來。”廣州的眾多文化地標,積極“走出去”“請進來”,正發展成為連接廣州、中國與世界的重要平臺。南越王博物院、廣州博物館、廣州文物考古研究院等聯手推出的“四海通達”大展,用廣州的海絲往事牽起古代海上絲綢之路的全球性景觀;廣州市文化館“茶和天下興——影響世界的中國傳統制茶技藝及其相關習俗展”將普通人的日常生活放到國際商貿的大背景下觀察;南漢二陵博物館的“只此絢麗——廣州出土漢代珠飾圖片展”走進馬六甲,在藏品“活化”的視角下,特色鮮明的文化資源成為聯通人與人的最佳媒介。

廣州市文化館新館

實體空間和數字空間一并謀篇

“天河濕地文化角”獲全國最美鄉村公共文化空間(創新案例類)第一名、在全國率先提出并試點“公共文化共同體”建設……目前,廣州一方面統籌新一輪重大文化基礎設施建設布局,有序推進廣州博物館新館、廣東革命歷史博物館新館等項目規劃建設,打造輻射粵港澳大灣區的現代公共文化服務示范引領地,一方面健全公共文化服務體系,不斷提升“圖書館之城”“博物館之城”建設水平,創新開展新型公共文化空間建設,打造更加高效貼心的公共文化產品,將“宏大敘事”和“精雕細琢”結合起來,以更有效地推進公共文化服務的普惠性,打通關鍵的“最后一公里”。目前,全市共有公共圖書館(分館)、服務點、自助圖書館1368個,文化館(站)229個、社區(行政村)綜合性文化服務中心2700余個,基本形成城市“10分鐘文化圈”和農村“十里文化圈”。

另一方面,廣州在著力打造未來公共文化服務的立體格局,將“實體空間”和“數字空間”一并謀篇。比如,廣州印發實施《廣州市公共數字文化建設三年行動計劃(2023—2025))》,大力推進公共數字文化建設;大力打造“廣州公共文化云+文旅融合平臺”項目,入選全國文化和旅游高質量發展典型案例。

最近,廣州市被評為“2023公共文化服務創新創優優秀城市”。對全市包括文化地標在內的公共文化設施的有效“激活”,為廣州摘下這一榮譽加分不少。未來,隨著白鵝潭大灣區藝術中心、廣州文藝市民中心、廣州博物館新館等更多文化地標和普惠性文化設施在城中涌現,廣州的城市文化景觀必將擁有更加細膩的肌理,更加豐富的面貌。

白鵝潭大灣區藝術中心

由廣東美術館、廣東非物質文化遺產展示中心、廣東文學館共同構成。預計明年上半年完成建設任務。

該藝術中心定位為“國際知名、亞洲一流、國內領先”的現代化文化博覽群體。項目由中國工程院院士何鏡堂團隊領銜設計,設計藍圖的構想:“從兩側向中心逐漸抬升的疊級造型,呼應珠江邊的高度控制線。呈現橫向近360米的長軸建筑體型,猶如停靠江邊的文化巨輪。”

白鵝潭大灣區藝術中心

白云區圖書館新館

位于白云新城云城西路,設計理念為“云山珠水,曲水流觴”。新館為地下一層、地上兩層,總面積8218平方米,設計藏書量50萬冊,日均接待能力達8000人次。新館設置白云人文館、旅游休閑區、航空航天區、月臺等主題區域,突顯白云歷史與人文氣息。

白云區圖書館新館

科技賦能是一大亮點,無感借書通道、機器人盤點、智能書架等眾多高新科技加持,讓新館在智能化創新應用方面開業界先河。新館是全國首家應用基于高頻解決方案無感借閱通道的圖書館,結合RFID、感應偵測、生物識別等技術,實現出館即借、入館即還,借閱零停留。

廣州華僑博物館

全國首家利用百年老建筑建設的華僑專題博物館,館址位于廣州市文物保護單位五仙門發電廠舊址,是華南地區最早的火力發電廠。館內基本陳列由“華僑史話”“家國情懷”“情暖僑心”“記住鄉愁”四個部分和“五仙門發電廠的故事”專題展組成,全方位展示了廣府華僑華人的突出貢獻。展陳設計融入“云山、珠水、木棉、騎樓”等元素,突出廣府區域特色、華僑特色、文化特色,充分挖掘了五仙門發電廠承載的城市歷史和文化記憶,體現了歷史與現代的有機融合。

廣州華僑博物館

廣州華僑博物館對社會免費開放參觀,成為講好中國故事、廣州故事,凝聚僑心僑力,弘揚廣府華僑精神,共建粵港澳“人文灣區”的重要窗口和載體。

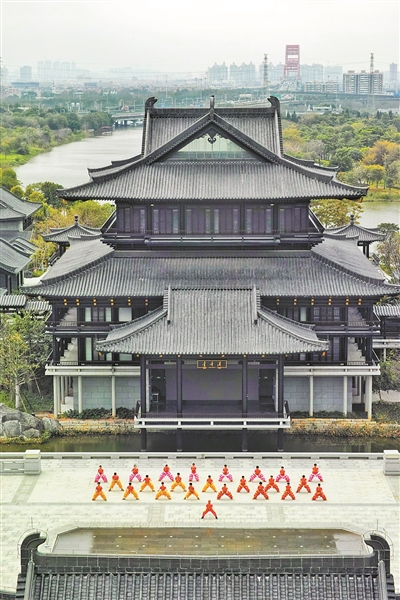

廣州市文化館新館

位于海珠湖畔,建筑面積約5.4萬平方米,占地面積約14.2萬平方米,居全國首位。新館以“十里紅云一灣水,八橋畫舫十六亭”為設計主題,通過高低錯落、層次遞進,把漢唐風格的典雅大氣和嶺南園林的柔美秀氣和諧統一,為廣州打造新的文化體驗空間。

廣州市文化館新館包含公共文化中心、翰墨園、曲藝園、廣府園、廣繡園等多組主題園林建筑,這幾個主題園區既是獨立的小園,又能組合成一個大園,形成“園中園”的概念,也形成了沿一灣水蜿蜒布置的各個園林建筑的自由空間序列,園中有園,園外有園,里外不斷空間轉換,相得益彰。

文化館以“國際一流、國內標桿、灣區核心”作為發展目標,打造成群眾品質文化生活的新空間、嶺南文化傳播展示的新窗口、文旅深度融合發展的新地標、輻射粵港澳大灣區的文化新高地。

廣州海事博物館

位于海上絲綢之路史跡、全國重點文物保護單位——南海神廟的東側。“海事”主題博物館填補了廣州市在海上絲綢之路專題博物館及唐宋時期廣州海上對外貿易專題展覽的空白,是落實共建“一帶一路”倡議的重要舉措。

廣州海事博物館

博物館總占地面積35738平方米,建筑面積10000平方米,是集收藏、陳列展示和研究海事(海絲)主題藏品的專業機構。常設展覽“七海揚帆——唐宋時期的廣州與海上絲綢之路”從中外航線、造船航海、港口城市、瓷器出口、香藥進口、市舶制度以及蕃商蕃坊等方面,多角度展示唐宋時期廣州海上絲綢之路的歷史風貌,再現千年前廣州城市繁榮、商業興盛和文化交融的歷史盛況。

館內現藏有西村窯瓷器約100件,是國內收藏之冠。其中“至和元年”款褐彩銘文盤是國內目前唯一帶有銘文的西村窯瓷器。博物館收藏的出水于中國南海的香藥種類,在廣州市內博物館中最為豐富。

廣州粵劇院新址

位于珠江新城,以粵劇正印花旦的服飾“鳳冠霞帔”為設計理念,總建筑面積約4萬平方米,地下3層,地上16層,包括1200座大劇場、500座小劇場、3個60座小電影院、文化活動中心等配套設施,并與西鄰的紅線女藝術中心在三層通過連廊連通,一體化設計實現觀演、展覽、交流資源配置共享,劇場主樓的大面積開敞屋面將打造為室外生態粵劇茶館。

廣州粵劇院新址

新址意在打造成為振興粵劇的發展基地和世界粵劇文化中心。建設者們以“文化建筑”為引導,利用新興技術手段,攻克了多項技術難題,取得了系列科技成果,實現了多功能劇院的設計建造,為國內外市中心影劇院類型項目建設提供了先進經驗。為了讓劇場達到最佳聲光效果,項目還采用了多種科技手段:一方面,通過將已完成的劇場BIM模型,直接導入聲學模擬軟件進行專業分析,將空場混響時間T60從1.41秒降低至1.21秒;另一方面,經過三維聲線分析,利用多重曲面天花、墻面流線造型、雙曲面攔河等,調整聲音的反射與吸收,使一次反射聲覆蓋整個池座觀眾席,增強聲音的豐滿度、活躍度、空間感和環繞感,并配合精致的舞臺裝修,提供最佳的舞臺視聽效果。

廣州藝術博物院(廣州美術館)新館

作為廣州文化基礎設施“三館一場”“一館一園”工程的重要組成部分,廣州藝術博物院(廣州美術館)將成為集收藏、展覽、研究、教育于一體的大型現代化、國際化、數字化博物館和廣州門戶美術平臺。新館位于海珠區藝苑路198號。項目占地面積3萬余平方米,總建筑面積近8萬平方米,設計以“水中盛放的木棉花”理念為主題,是全球首個五個立面均采用光伏技術的公共建筑。其中,“花瓣”一般的外立面幕墻全部采用太陽能光伏玻璃建造,21008片魚鱗狀的光伏玻璃人工拼裝誤差控制在2毫米內,該項技術已獲得專利;“花蕊”由六種色彩的光伏組件陣列構成;“木棉花”的內部包括地上5層、地下2層,涵蓋藏品區、展陳區、文化教育與公共服務區、業務科研與管理區、設備區、地下停車庫和公共區域。

廣州藝術博物院(廣州美術館)具備完整的藝術類藏品體系,以歷代嶺南書畫作品為館藏特色,藏品數迄今為33000多件(套)。它以高質量的陳列展覽在國家級的各種評比中屢獲殊榮,相繼被評為“國家重點美術館”和“國家一級博物館”,成為迄今為止全國唯一兼有這兩個稱號的藝術機構。

中國國家版本館廣州分館

位于鳳凰山麓、流溪河畔,總設計藏量2500萬冊(件),由中國工程院院士何鏡堂團隊負責設計,將與中央總館文瀚閣、西安分館文濟閣、杭州分館文潤閣一道,全面履行國家版本資源保藏傳承職責。

中國國家版本館廣州分館建筑群以“中華典藏、嶺南山水、時代新韻、文明燈塔”為總體構思,充分體現了人文、地域、自然與時代的融合統一,與大量書法、繪畫、木雕、銅藝等當代大家名家藝術作品聯袂展示了深厚的中華文化底蘊、鮮明的嶺南特色和強烈的時代氣息。目前館內設有四個常設展覽和三個專題展,打造世界級中華版本文化展示窗口。

中國國家版本館廣州分館

中國國家版本館廣州分館立足廣東、輻射周邊、放眼全球,著力構建反映改革開放以來尤其是黨的十八大以來建設發展成就版本,以及嶺南文化版本、港澳臺版本、海外中華文化版本、外文精品版本、工業設計版本等特色版本資源體系。館內收藏了“原大、原樣、原色”的影印版《文津閣四庫全書》版本,收集了《四庫全書》相關的《續修四庫全書》《四部叢刊》等正式出版物版本,基本收齊現存各類《永樂大典》影印本,還完整收藏《中華再造善本》第二輯及第一輯的大部分、《原國立北平圖書館甲庫善本叢書》等。

在港澳臺版本方面,入藏包括臺北故宮博物院典藏中華古籍版本影印本在內的港澳臺版本8萬多種;在海外版本方面,廣泛收集包括馬克思恩格斯相關著作(含手稿)、海外藏“敦煌學”學術研究著作和哈佛燕京圖書館藏的中國流傳海外漢籍珍品影印本,以及16世紀西班牙文《中華大帝國史》、17世紀拉丁文《中國上古史》《中國植物志》、18世紀法文《尚書》、19世紀英文《紅樓夢》等重點海外版本約2萬多種。

- 掃一掃在手機打開當前頁

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網