廣州出臺系列便利措施吸引1.7萬港澳籍學生就讀

大灣區教育規則銜接機制對接持續深化

今年9月開學,來自香港的佳佳成為廣州暨大港澳子弟學校(以下簡稱“ASJ”)高二年級新生之一,一張象征在讀學生身份的學生卡發放至她的手中。未來兩年的高中生活,佳佳將在粵港澳大灣區這所港澳子弟學校度過。

教育作為民生大事之一,幾乎影響著每一個家庭。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確提出,在廣東建設港澳子弟學校或設立港澳兒童班并提供寄宿服務。隨著粵港澳大灣區融合發展的不斷推進,近年來,廣東、廣州陸續出臺了系列便利港澳青年在粵工作生活的配套政策措施,其中支持港澳子弟學校和港澳子弟班發展成為重要政策之一。

校名、姓名、學號……一張張看似尋常的學生卡背后,不僅是港澳子弟在穗就讀求學的鮮活故事,更是廣州積極落實國家試點政策,促進穗港澳教育服務一體化的生動實踐。

升學便捷 在大灣區內地城市就讀成為港澳籍學生熱門選擇

9月2日早上7:45,廣州暨大港澳子弟學校迎來了開學,一個個學生在校門處的刷卡機前有序排隊,等候刷學生卡進入校園。

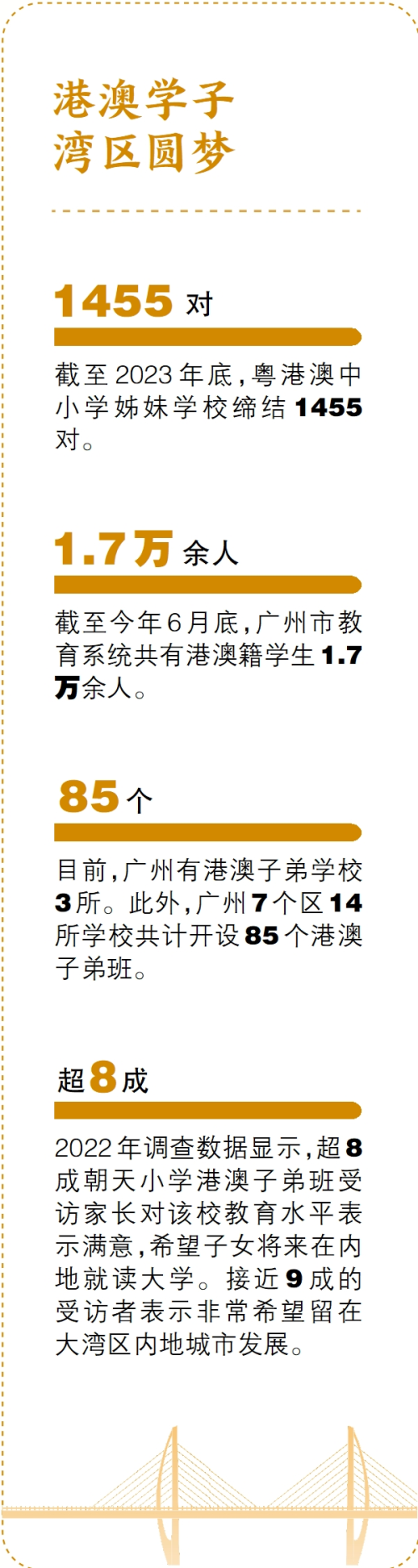

近年來,廣州陸續創辦了廣州暨大港澳子弟學校、廣州南沙民心港人子弟學校、廣州市中黃港澳子弟學校3所港澳子弟學校,東莞、佛山等地的港澳子弟學校也相繼落地。港澳籍學生在大灣區內地城市就讀已經成為升學的熱門選擇。

談起與廣州暨大港澳子弟學校結緣,港籍學生佳佳的媽媽周女士頗有發言權。今年暑假,原本在香港升讀高二年級的佳佳想從國際文憑(IB)課程轉讀香港中學文憑考試(DSE)課程,然而卻面臨著當地第一梯隊學校一般不接收高二插班生的情況。后來,得知廣州暨大港澳子弟學校的高中階段DSE課程設計高度對標香港,并經過實地考察,母女倆被這所開設于2021年的全國第一所港澳子弟學校“圈粉”,于是,佳佳報名參加該校的入學考試。

“學校很大、很漂亮,課程設計也符合我們的需求。”周女士了解到,該校在教學方式、管理方法方面還融合了內地特色,比如,每個班級都有老師和家長的聯絡群,方便及時溝通學生的在校情況。在佳佳展示的學生卡上,印有姓名、學號、是否走讀等基本信息,此外,該卡還使用繁體字和英文。

在推進教育規則銜接與機制對接方面,該校還獲批DSE“與考學校”,享有“校長推薦計劃”,該校學生憑借香港DSE考試成績,能報考內地138所高校,或申請中國香港以及海外的高校。“這對孩子以后的考試、升學都大有裨益。”在該校,小學部和初中部實踐港澳融創課程,以香港課程為核心,并與國際課程接軌,融入內地課程與國民教育,以“兩文三語”作為主要教學特色,到了高中,實行“國際+”課程模式,主要開設DSE課程,為學生升學保駕護航。

更讓周女士驚喜的是,佳佳曾就讀的浸信會呂明才中學相關人員還來過該校交流。據該校總校長譚日旭介紹,此前他們學校已與港澳多所中小學結為姊妹學校,并保持著密切互動。“我們的學生不僅要深入了解港澳文化,更要放眼世界。”譚日旭表示。舉行大灣區青少年城際聯讀活動、赴港開展籃球四角賽活動……學校積極開展各種活動,加強粵港澳學校的交往交流交融。

入讀已超兩周,佳佳在學習上已經基本適應,同班同學的學習勁頭都很大,學起來大家你追我趕,班級氛圍很好。為了更好地照顧佳佳,周女士選擇從香港來到廣州陪讀,她的適應更加“絲滑”,周女士是自由職業者,此前因工作原因常常香港深圳兩地通勤,如今住在廣州,廣州、深圳、香港幾個城市之間的往來交通也非常方便。搬來廣州的半個月時間里,周女士已經回了香港三四次。

2022年,已有近三十年執教經驗的港籍老師林海麗帶著年僅7歲的女兒容容來到這所學校。如今四年級的女兒有了可喜的變化:普通話和學業成績都大有進步,在這所十五年一貫制學校中,還能和不同年級的同學交流,眼界和自信心都有所提升。

“我覺得我的人生下半場還挺精彩的。”林海麗坦言,和內地教師的共事給她帶來開闊眼界。最近,林海麗開始考慮在廣州置業。對于女兒中學階段的學校選擇及家人未來的規劃,林海麗坦言,好像充滿了“不確定性”,但身處大灣區,又好像有著“各種可能性”。

這樣的融合場景還發生在南沙民心港人子弟學校。據新華社報道,2021年,在香港浸會大學計算機科學系任教了18年的褚曉文,舉家從香港遷往廣州南沙,任職于香港科技大學(廣州)。讓他驚喜的是,除了科研環境和事業發展,南沙對人才的保障力度同樣令人滿意。2022年9月,廣州南沙民心港人子弟學校開學,該校以香港教育課程為基礎,與香港課程無縫銜接。褚曉文的兩個孩子順利入讀該校。

課程多元 中醫藥和傳統文化課“圈粉” 學生回澳向親人分享體驗

2019年,廣州主動先行先試,廣東華僑中學、廣州市越秀區朝天小學(以下簡稱“朝天小學”)等廣州學校開設首批“港澳子弟班”,為港澳籍適齡兒童提供多元化且有質量的義務教育公共服務。“一下子解決了孩子的上學問題,老大入讀培正中學,老二入讀朝天小學。”政策頒布后,有港澳籍家長如是說。

自開設港澳子弟班后,朝天小學已有100多位港澳籍學生享受到政策優惠。該校在落實國家課程體系基礎上,補充同文校本課程,讓更多港澳子弟了解中華優秀傳統文化,培育家國情懷。

重視傳統文化課程的開設,是朝天小學港澳子弟班課程的一大亮點,其中最經典的莫過于中醫藥課程。該校與廣東省中醫院等單位聯合打造“岐黃護苗·培根鑄魂”中醫藥文化進校園研學活動。“中醫藥是中華優秀傳統文化的重要組成部分,讓孩子通過‘岐黃薪火’研學課程,學習中醫基礎理論、嶺南道地藥材、中醫特色療法、常見疾病中醫防治、中醫歷史和名醫典故等。”朝天小學黨支部書記、校長袁慧表示,中醫藥在粵港澳地區有廣泛的受眾基礎,港澳子弟可能之前比較少有機會接觸,他們來到朝天小學學習中醫藥課程后會感覺非常受用。

把脈、舌苔觀察……每周,朝天小學都會邀請廣東省中醫院的醫生到校授課,為學生傳授中醫“秘籍”。該校五年級澳籍學生徐同學對此十分感興趣,每每回到澳門,就會跟小伙伴們分享來自內地的中醫課堂,教他們分析脈象、舌苔狀況。不僅如此,他還在家里種起紫蘇、薄荷腦、艾葉等中草藥植物。徐同學媽媽表示:“澳門的親戚對‘涼茶’文化很感興趣。通過孩子們的交流,他們了解到一些常見植物是涼茶的原材料,從而進一步去了解這些植物的中藥價值。”

港籍學生陳同學也是朝天小學中醫藥主題課程的“粉絲”之一。此前,陳同學媽媽在香港沒有接觸過中醫藥,后來孩子在學校學習了藥食同源知識,讓她根據四時天氣煲養生湯水,“這些都是孩子上特色課程學到的知識,孩子回家后再講給我們聽,我們從中獲益良多”。

在陳同學媽媽看來,孩子在香港和在內地讀書還是有些許不同。“剛開始,我的小孩不會簡體字、拼音,需要去適應。幸好有學校幫助,袁校長每天放學后都會抽一個小時為孩子輔導。在她的幫助下,孩子很快適應了內地的生活和學習。”陳同學媽媽表示。

“廣州和澳門的文化差別不大,居民們都講粵語,在語言溝通上不存在很大障礙,而且澳門的部分學校使用的教材也是人教版,教育方面的銜接難度也大大降低。”作為首批港澳子弟班的學生家長,徐同學媽媽認為朝天小學除了有基礎教育的優勢外,還有很多創新之舉,如雙班主任制度、非遺入校園等,可讓學生從中學到不同領域的知識,學校還會定期和港澳學校聯動、相互學習。讓她欣喜的是,她的小孩還積極參加學校的管樂訓練、愛心義賣、粵語藝術講演等社團活動和特色課程。

探索創新 探索升級課程體系 計劃開展粵港澳師資培訓共建

廣州港澳子弟學校和公校港澳子弟班的創新之路還在不斷拓進。

2022年3月,國務院服務貿易發展部際聯席會議辦公室發布“全面深化服務貿易創新發展試點第二批‘最佳實踐案例’”,創辦不到一年的廣州暨大港澳子弟學校作為提升便利水平的典型案例成功入選。

2024年4月11日,廣州再次邁出創新港澳教育銜接的重要一步。廣州暨大港澳子弟學校作為內地首批、廣州首個香港中學文憑考試(DSE)考場,學校符合與考條件的53名在校中六學生可在本校完成考試,無須跨境赴港。此舉被視為內地與香港規則機制“軟聯通”的重要體現。

“此前,DSE考試僅在香港設有考點,在內地就讀的學生必須前往香港參加考試,且考試周期長達一個月,考生還需解決考試期間在港的生活問題,非常不方便。”譚日旭表示,今年學校作為考場試點學校,與考學生在宿舍起床吃完早餐,走不遠就能到考場,在自己熟悉的校園里考試,免于奔波,非常便利。

譚日旭是港澳居民在粵在穗生活融合的親歷者之一。談及學校的未來發展計劃,他希望未來一年可以推進學校擴建,以更好的校園環境和條件實施優質教學。他還計劃繼續發揮自己的能量,為學校聘請更多更好的港籍教師,可多開設DSE選修課。

而在港澳子弟班方面,為了讓港澳生能更好地融入,朝天小學從第三屆開始嘗試融合編班,讓港澳生和內地生融合在一起。學校發現,重新編班后效果更好,不僅方便教學資源匯集,還能進一步增進港澳子弟生與內地生的融合。“港澳子弟生的家長選擇朝天小學,原因是他們要在大灣區工作,希望未來孩子也能在這里生活,所以家長們希望孩子能深度融入大灣區的生活學習,因此對融合編班十分贊成。”袁慧說。

2022年,暨南大學“一帶一路”與粵港澳大灣區研究院的一項調查顯示,超八成朝天小學港澳子弟班受訪家長對教育水平表示滿意,并希望子女將來在內地就讀大學。有接近九成的受訪者表示非常希望留在大灣區內地城市發展,對粵港澳大灣區的發展前景抱有樂觀積極心態。

對于接下來港澳子弟班的發展規劃,袁慧表示,學校將不斷完善升級學校的課程體系,同時為港澳地區的課程改革探索提供一些一線的經驗和想法。此外,為了讓大灣區各地區之間交流得更加緊密,學校希望老師之間也能有更多機會互相交流學習。

此外,還有學校表示將進一步探索建立更為密切的合作交流機制,組建高層次課題研究聯盟,開展粵港澳三地師資的培訓共建與交流任教,更好地互學互鑒,實現優勢互補,促進合作共贏。

大灣區“學習圈”不斷擴容“上新”

無論是教育體制機制、教育結構,還是資源水平和發展理念,粵港澳三地教育特色鮮明、互補性強,深化合作交流,有廣闊天地,大有可為。

2021年起,暨南大學港澳子弟學校一門三校(廣州、東莞、佛山)相繼落地;2022年,南沙民心港人子弟學校開門辦學;今年9月,內地迎來首家澳人子弟學校——濠江中學附屬橫琴學校……近年來,粵港澳大灣區的港澳子弟學校與香港DSE課程在內地辦學不斷創新發展。同時,港澳子弟班發展也如火如荼,為港澳籍適齡學生提供優質的教育資源以及更為廣闊的發展空間。

2024年,為便利港籍子女在內地修讀香港課程及報考香港中學文憑考試,香港中學文憑考試(DSE)首次在內地設立考場。

推動粵港澳三地基礎教育交流互鑒,締結姊妹學校是重要抓手之一。相關數據顯示,截至2023年底,粵港澳中小學姊妹學校締結達到1455對。據悉,姊妹學校締結計劃由粵港澳三地教育部門于2004年發起創立。項目實施20年以來,尤其是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒布實施以來,有效推動了三地中小學校互學互鑒,有力推動了三地基礎教育交流合作發展。

值得一提的是,粵港澳高校合作辦學也從昔日的港澳高校到內地設立教學機構的“單向流動”,發展到如今的“雙向奔赴”。幾個月前,中山大學在香港設立高等研究院,深圳大學設立了香港校區。6月14日,香港科技大學與香港科技大學(廣州)推出“紅鳥跨校園學習計劃”,加強兩校學生在學術、科研及社會活動方面的互動交流,通過“科目共享”和“學分互換互認”等機制,實現資源共享、優勢互補。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網