縱然大雨滂沱,也擋不住攝影家們追隨春天的腳步。“羊城嬗變·廣州百年百棟建筑看變遷”粵港澳攝影家拍攝活動自24日啟動,攝影家們分組奔赴廣州各線采風。首日首站,他們別有興致地來到廣報中心7樓臨江平臺上,拍攝雨中的廣州江景。

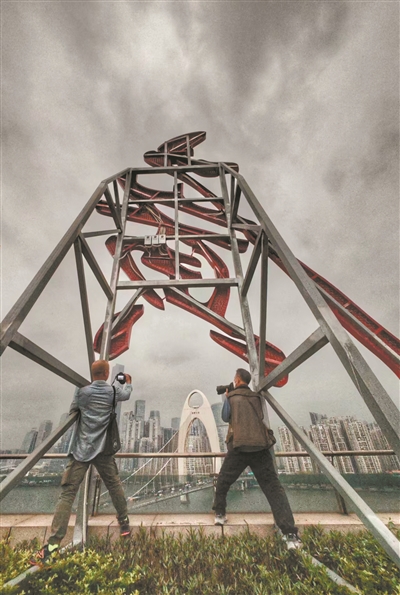

兩位攝影家在廣報中心拍攝江景。

不遠處,廣州塔、獵德大橋等廣州城市地標建筑被云霧縈繞。珠江對岸,高層寫字樓閃爍著如同傍晚時的燈光。獵德橋上,車輛川流不息、繁忙依舊。如此這般的廣州春雨之景深深打動了來自粵港澳的攝影家們,他們紛紛感慨“真是別有一番風味,正好出‘大片’”,繼而個個架起自己的“長槍短炮”,乘著雨停的間歇,搶拍廣州城市建筑“大片”。

琶洲口岸,直達香港

午后云雨暫收,一支攝影家“小分隊”來到位于海珠區的琶洲港澳客運口岸,通過介紹得知,從此處乘坐高速客船,約2小時便可直達香港國際機場。

作為中國通往世界的南大門,廣州在過去的兩千多年里,一直是中國重要的對外通商口岸,素有“千年商都”的美譽。改革開放以來,廣州始終屹立潮頭,以商品流通為突破口,在改革開放中大膽嘗試和探索,創造了多項“全國第一”。從琶洲港澳客運口岸二層出境大廳另一邊的落地玻璃窗望出去,“中國第一展”——廣交會的展館近在眼前,恢宏高大的展館建筑吸引著攝影師們的目光。

“現在有飛機、高鐵,很快還會有直達香港機場的客船,大家相互之間的交流將更加便利。”來自香港的攝影家、中攝協“首屆中國建筑攝影大展”金獎獲得者隋彪說。隋彪十幾歲的時候曾來廣州探親,并暫住了一個月。“今天第一天拍攝,廣州塔、獵德大橋都給我留下深刻的印象。雖然當時有雨,但是拍攝氣氛還是很好。”他期待,未來大灣區各城市之間的交流交往能更加頻繁。

“我來廣州的次數不多,以前多是途經廣州,這是我第一次專門來廣州拍攝。”澳門攝影學會會員大會副主席張耀棠表示,廣州多了很多新建筑物,市容環境也變得更好了。在張耀棠看來,粵港澳的飲食文化同宗同源,交往交流日益頻繁,他希望通過此行走訪不同的地方,借著一幅幅攝影作品,帶領著大灣區民眾進一步認識廣州,感受廣州的獨特魅力。

騎樓漫步,粵聲悠揚

從東城南岸到西城北岸,另一支攝影家“小分隊”則漫步在永慶坊,在騎樓建筑和粵劇藝術中感受廣州的歷史與文化。

粵劇藝術博物館的“廣福臺”上,正好上演《花田錯會》《花木蘭巡營》等劇目。悠揚的粵聲與淅瀝的雨聲相和,吸引了攝影家和游人駐足。博物館內豐富精美的粵劇展品,特別是難得一見的華美戲服,吸引攝影家們紛紛按下快門。

攝影家在粵劇藝術博物館內取景。

博物館外,微雨中的永慶坊游人如織。攝影家既把鏡頭對準麻石街、青磚房、滿洲窗這些被精心保留的嶺南元素,也對準了街道中設計獨特的潮流小店。

“揭蓋復涌”后,水網交錯、舟船往來的老西關生活在永慶坊重現。“很多年前我來廣州的時候,發現河涌總是有味道,沒想到現在河水這么清澈,還成為景點。”這讓澳門攝影家陳顯耀感觸頗深。

在中攝協會員、香港攝影家文化交流協會會長、新華社簽約攝影師陳體根看來,永慶坊最有意思的是“有舊有新”,在老建筑和新業態的交融中,人們既能感受到傳統文化也能體會到時尚潮流的魅力。

中攝協會員、恩典攝影學會活動部主任秦宗良是一名“老廣”,1986年移居香港。兩地差別曾讓他十分感慨,但這些年他每一次回廣州都能看到這里發生了巨大變化,從交通到商業、到民生。“改革開放深刻地影響了城市變遷,也讓每個人的生活得到極大的改善。”

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網