大嶺山抗日根據地舊址位于東莞市大嶺山鎮大王嶺村,由東江縱隊的前身之一——廣東人民抗日游擊隊第三大隊于1940年創建,是我黨在廣東敵后地區建立的最早的抗日根據地之一,被東江縱隊司令員曾生稱為“東江縱隊抗日根據地的根據地”。

這個客家古村至今仍保留著廣東人民抗日游擊隊第三大隊大隊部、會議室、大家團結報社、交通站等文物舊址,可謂一磚一瓦皆是歷史印記。

一組紅色文物繳獲的日軍槍栓和防塵蓋,這件日軍三八式步槍部件成了紀念百花洞戰斗的“軍功章”

廣東東江縱隊紀念館羅慧嫻告訴記者,東江縱隊紀念館珍藏著兩件文物,是2016年由東江縱隊戰士盧鋒同志的家屬捐贈的,這兩件文物就是1941年百花洞戰斗中繳獲日軍三八式步槍的槍栓和防塵蓋。當年百花洞戰斗持續了兩天一夜,游擊隊擊斃了日軍大隊長長瀨和幾十個日軍官兵,繳獲了一批槍支彈藥。槍栓就是百花洞戰斗最好的歷史見證物。

百花洞戰斗中繳獲的槍栓和防塵蓋

中共東莞市委黨史研究室原主任、副研究員陳立平介紹,1941年6月10日夜,駐莞城、厚街、太平、橋頭的日軍400余人,兵分兩路奔襲大嶺山抗日根據地,一路從厚街、橋頭往東經橫崗、大徑、伯公坳、大環,插向百花洞村;另一路從莞城向南經上下山門,髻嶺、新屋場,直奔百花洞圩,準備于11日拂曉偷襲大嶺山百花洞村。日軍之所以把這次進攻矛頭直指百花洞,是誤以為那里是抗日游擊隊的首腦機關和主力部隊的駐地。

日軍此次進攻,采取隱蔽突襲的戰術,意圖對游擊隊打個措手不及。結果卻進入第三大隊和抗日自衛隊提前部署好的包圍圈。其間日軍一度從石龍、廣州派出步兵、騎兵1000余人前來救援,甚至派來飛機掩護。這次戰斗歷時兩天一夜,斃傷敵人50多人,擊斃日軍大隊長長瀨,繳獲長短槍10余支和彈藥一批,斃敵戰馬多匹。

戰后,廣州日軍華南南支派遣軍頭目無奈哀嘆,百花洞戰斗“是進軍華南以來最丟臉的一仗!”

2015年7月7日,《人民日報》曾發文稱,百花洞戰斗和平型關大捷、百團大戰等是血與火的十大戰場,還介紹此戰為“游擊隊的伏擊戰”,是廣東人民抗日游擊隊(東江縱隊前身)的代表性戰斗。

目前,槍栓就珍藏在位于東莞大嶺山鎮的東江縱隊紀念館里面。2005年9月3日建成開館的廣東東江縱隊紀念館,坐落在大嶺山抗日根據地舊址大王嶺村的一個山頭上,是“南粵錦繡工程”(廣東省重點文化建設工程)的重要項目。

一個紅色史跡大嶺山抗日根據地舊址:客家村落重疊的構造和靠山的地形,成為抗日根據地理想的庇護所

廣東人民抗日游擊隊第三大隊大隊部舊址。 大嶺山抗日根據地舊址 村里建筑風格從清代到近代仍保留著當年的民俗風貌,一磚一瓦皆是歷史印記。

大嶺山抗日根據地舊址是一個客家村落。目前村莊基本保留了當年民俗,還有村民在此地居住。由于村落依山坡而建,房子呈現出層疊起伏的形狀,背后就是茂密的山林。正是有了這樣特殊的地形地貌,給大嶺山抗日根據地的建立提供了有利的地理條件。

據《東江縱隊志》記載,1940年9月,東江人民抗日武裝合編為廣東人民抗日游擊隊第三大隊和第五大隊。10月初,第三大隊70余人在林平、梁鴻鈞、曾生、鄔強等人帶領下挺進東莞大嶺山區,創建了大嶺山抗日根據地。

中共東莞市委黨史研究室原主任、副研究員陳立平表示,東莞大嶺山抗日根據地是中國共產黨在東江地區建立的最早的抗日根據地之一,是全國著名的東江抗日根據地的重要組成部分,也是華南敵后抗戰的重要戰場。廣東人民抗日游擊隊領導機關設在這里。

對于大嶺山抗日根據地的歷史作用,東江縱隊司令員曾生曾有過精辟的概括:“東江縱隊抗日根據地的根據地”,這既說明大嶺山抗日根據地作為我黨在東江地區建立的最早的抗日根據地之一,為東江縱隊的創建和發展奠定了基礎,也凸顯了其在華南敵后抗日斗爭中具有的重要地位。

陳立平告訴記者,大嶺山抗日根據地現存的9處舊址,是華南地區歷史風貌保存最好、規模最大的抗日文物群體。2006年5月被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位,2015年8月被國務院公布納入第二批100處國家級抗戰紀念設施、遺址名錄。

記者在現場看到,現存廣東人民抗日游擊隊第三大隊大隊部、會議室、大家團結報社、交通站、糧食加工場、操場、醫務所、中山書院,以及大嶺山抗日民主政權連平聯鄉辦事處9處文物舊址,其復原陳列分別依照抗戰時期各舊址的歷史原貌,采用當地的革命和民俗文物復原場景。其中廣東人民抗日游擊隊第三大隊的大隊部所在地,是當時游擊隊領導的居住地,很多重要的戰斗部署、戰略會議等都是在此完成。

在大家團結報社舊址里,當年使用過的機器、油印機等被重新復原展示出來。據介紹,當時游擊隊來到這個村莊后,認為除了槍桿子之外,也要抓好筆桿子,于是在這里創建了華南地區第一份革命報紙《大家團結報》,該報將當時國內外的新聞發到群眾手中,鼓舞了很多群眾參加抗日隊伍。

一位紅色人物曾生:歸國華僑子弟,抗日功勛戰將

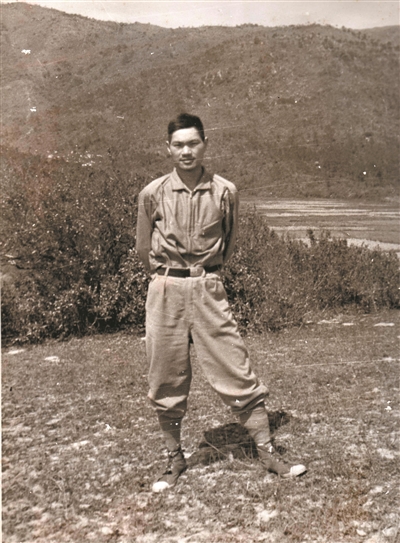

曾生

說起與大嶺山抗日根據地相關的人物,不得不提曾生。羅慧嫻介紹,出生在華僑家庭的曾生,在抗日戰爭爆發后,接到黨中央的指示,就回到了他的故鄉組建抗戰隊伍。百花洞戰斗前夜,曾生正好在百花洞村召開民運會議,在厚街的情報點提前偵得日軍要偷襲的情報,并報告給曾生后,曾生迅速組織力量,與日軍展開了激烈對戰,取得了非常大的勝利。

廣東人民抗日游擊隊第三大隊的大隊部舊址墻上,曾生的簡介顯示:曾生,原名曾振聲,廣東惠陽坪山人。1934年在中山大學就讀時參加中國共產黨外圍革命組織中國青年同盟,開始從事革命工作,1936年10月加入中國共產黨。1943年12月任廣東人民抗日游擊隊東江縱隊司令員,1947年3月任兩廣縱隊司令員。1955年中央軍委授予少將軍銜,1957年6月中央軍委授予一級獨立自由勛章、一級解放勛章。1960年秋任廣東省副省長,1979年2月任國務院交通部長。

收錄于《東莞烽火》第3冊、曾生在《創立東莞大嶺山抗日根據地的艱苦斗爭》文章中介紹了大嶺山抗日根據地建立時的場景:第三大隊挺進東莞大嶺山初期,活動地區面積約130多平方公里,當時部隊只有70多人,兩挺輕機槍,而其面臨的敵人有日偽軍共約3000余人,分駐在莞城、石龍、厚街、太平等地。第三大隊開到大嶺山時,東莞縣委發動群眾支援部隊,大嶺山區廣大群眾騰出房子,歡迎部隊到來,并拿出糧食支援部隊,部隊很快就站穩腳跟了。

曾生在文章中描述了在大嶺山的兩次重要戰斗,一是1940年11月初發生的黃潭戰斗,當時駐莞太線厚街、橋頭的日軍一個加強中隊和一個炮兵分隊約200余人,向大嶺山進犯,因敵強我弱,這次戰斗打得很激烈,第三大隊指戰員發揚英勇戰斗的精神,斃傷敵60余人。第二場大戰就是百花洞戰斗。百花洞戰斗斃傷敵人五六十人,敵大隊長長瀨連人帶馬被擊翻在地,重傷斃命,這一仗給日軍以沉重打擊。

1945年8月15日,曾生將軍被朱德總司令指定為華南抗日縱隊代表,接受在粵日軍投降。

曾生為東江縱隊和華南敵后抗日根據地的創建和發展,為發展華南敵后抗戰和中國抗日戰爭的勝利,作出了重大的歷史性貢獻。

紅色傳承

記者在采訪時了解到,目前,東江縱隊紀念館正在升級改造當中,預計于今年7月正式升級改造完成。東江縱隊紀念館內共有三套基本陳列展覽,包括東江縱隊歷史圖片展覽、“東江鐵流南粵旌旗”以及國防展區的主題展覽、大嶺山抗日根據地舊址陳列展覽,展覽通過大量的歷史圖片、不可移動文物、武器裝備等,客觀、全面地反映了抗日戰爭時期,廣東人民抗日游擊隊東江縱隊,為了民族的解放事業浴血奮戰、奪取勝利的光輝歷程。同時,大嶺山鎮還將積極推進百花洞戰斗遺址重新修建工作。

此外,大嶺山抗日根據地舊址周邊環境不斷提升,文物保護規劃修編工作已經全面啟動。大嶺山還開創“紅色文化+旅游發展”新模式,探索歷史文物保護新路徑,做好大嶺山抗日根據地舊址紅色氛圍布置工作,積極申報大嶺山抗日根據地舊址為紅色文化旅游項目。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網