三河壩戰役是我黨軍事戰略轉變的重要轉折點 紀念園即建立在當年我軍的陣地上

跟著總書記學黨史

1921-2021

廣東紅色“物”語

1927年八一南昌起義后,國民黨反動派調兵遣將,實施圍剿。起義部隊主動撤離南昌,南下廣東,目標是“先得潮汕、海陸豐,建立工農政權,后取廣州,再舉北伐”。同年9月18日,部隊進抵廣東大埔縣城。同年10月1日,國民黨錢大鈞率部隊2萬余人阻止起義軍南下,與我軍3000余將士在三河壩展開了激戰,這就是著名的“三河壩戰役”。

今天的“廣東紅色‘物’語”專欄,講述的就是新中國成立后在梅州大埔建起的八一起義軍三河壩戰役烈士紀念碑、紀念館、紀念園以及可歌可泣的戰斗故事。

一件紅色文物

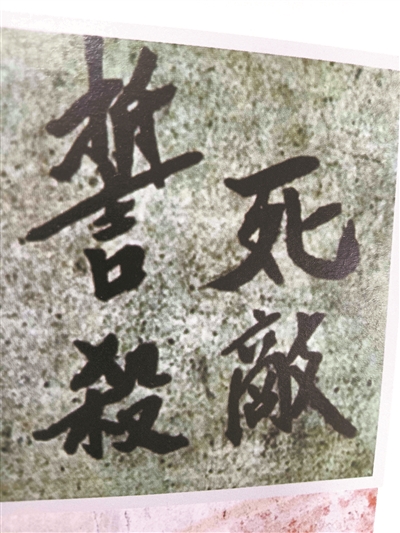

“誓死殺敵”標語

戰役總指揮朱德為鼓舞士氣

在指揮部旁的墻壁上寫下這四個大字

在梅州市大埔縣三河鎮匯東村三河壩戰役的總指揮部——田氏宗祠,由朱德在指揮三河壩戰役時書寫的“誓死殺敵”四個墻體大字,格外引人注目。這四個黑體字用墨汁書寫在田氏宗祠旁邊的培蘭居老屋的墻面上,每個字體大約占墻面長16厘米、寬15厘米。雖然時過90余年,墻面字跡至今依稀可辨,當年敵我雙方戰斗之慘烈艱難由此可見一斑。

朱德在指揮三河壩戰役時書寫的“誓死殺敵”四個墻體大字。

1927年10月1日,國民黨錢大鈞部2萬余人,由今梅州市梅縣區松口撲向三河壩,朱德和25師師長周士第、黨代表李碩勛指揮了這場阻擊戰。為鼓舞士氣和激勵將士們英勇殺敵,共和國元帥、時任南昌起義軍第9軍副軍長、三河壩戰役總指揮朱德,當即在三河壩戰役總指揮部的屋旁墻壁寫下“誓死殺敵”四個大字。在這場生死攸關的戰役中,蔡晴川、游步瀛、孫樹成等上千名起義軍將士、農軍和游擊隊員壯烈犧牲,鮮血染紅了三河壩大地。

“沒有三河壩戰役,就沒有井岡山會師”,三河壩戰役紀念園管理處宣傳講解股股長劉南海介紹,八一起義軍與國民黨反動派在三河壩激戰三晝夜,戰役時間雖短,但對梅州大埔乃至整個粵東的武裝斗爭,起到了不可忽略的歷史性推動作用,極大地鼓舞了粵東地區,特別是大埔黨組織和民眾的斗志,促進了大埔黨團組織和革命團體的恢復、發展,壯大了地方武裝力量,推動了土地革命戰爭與革命根據地的創建,拉開了土地革命的序幕。

劉南海告訴記者,三河壩戰役是探索中國革命的中心從城市到農村,軍事上從正規戰到游擊戰轉變的重要轉折點,同時又是探索中國革命新道路、實現革命戰略和軍事戰略轉變的重要轉折點,在中國革命史和中國人民解放軍建軍史上有著重要的位置,在黨和人民軍隊的發展史上具有重要的歷史地位。在這場戰役中,以朱德為代表的起義軍官兵所展現出來的理想信念、大局意識、戰略戰術和戰斗精神,時至今日仍熠熠生輝,值得我們永懷和學習。

一個紅色史跡

三河壩戰役紀念園

工人挖出的烈士骸骨裝滿了四大水缸

如今被埋到了這座紀念碑下

三河壩戰役紀念園位于大埔縣三河鎮匯東村筆枝尾山頂,這里是起義軍三河壩戰役遺址,也是當年南昌起義軍戰斗的主要陣地。

始建于1963年10月的八一起義軍三河壩戰役烈士紀念碑位于三河壩戰役紀念園區左側,紀念碑高15米,頂寬1.8米,碑座寬4米,碑周圍分上下兩個平臺,臺面用花崗巖石條鋪砌,臺外沿全部豎立石雕欄桿。碑正面鐫刻有朱德親筆題寫的“八一起義軍三河壩戰役烈士紀念碑”15個正楷鎏金大字的碑名;碑座雕刻有開國上將、時任南昌起義軍第11軍25師師長周士第撰寫的碑文,碑文詳述三河壩先烈的英雄事跡。劉南海稱,紀念碑碑身用35種規格365塊密紋花崗石砌成,365塊花崗石代表一年365天,也代表著大埔人民乃至全國各地群眾對三河壩戰役烈士的無盡緬懷與追思。

八一起義軍三河壩戰役烈士紀念碑。

“這是一座不朽的豐碑”,劉南海告訴記者,在紀念碑之下,埋葬有眾多烈士的遺骸,當年興建三河壩戰役烈士紀念碑時,工人從山頭挖出的烈士骸骨足足裝滿四大水缸。在紀念碑旁的廣場上,建有朱德、陳毅、許光達、周士第等11座將帥全身銅像。此外,還建有在三河壩戰役中犧牲的25師參謀長游步瀛、74團團長孫樹成、75團3營營長蔡晴川等9座烈士半身銅像。

“從1963年始建單一的一座紀念碑到現在,三河壩戰役紀念園一直在不斷地升級改造”,劉南海告訴記者,為了更好地發揮三河壩戰役紀念碑弘揚革命傳統、傳承紅色基因的重要作用,三河壩戰役紀念園于2007年建成并正式對外免費開放,園區占地面積18萬平方米,總建筑面積達3萬平方米,園區除了最早建成的烈士紀念碑之外,還建有三河壩戰役紀念館、烈士紀念亭、主題雕塑、紅色文化墻以及戰壕戰斗群雕等場景,其中園區的紀念館建筑面積480平方米,展陳面積410平方米,展線長度為130米,館藏文物345件,紀念館內設“舉義南昌城”“揮師南下”“浴血三河壩”“西進湘南”“會師井岡山”五個展廳,真實地向觀眾再現了我軍建軍史上那一段崢嶸歲月和值得永遠紀念的歷史。

三河壩戰役紀念館。

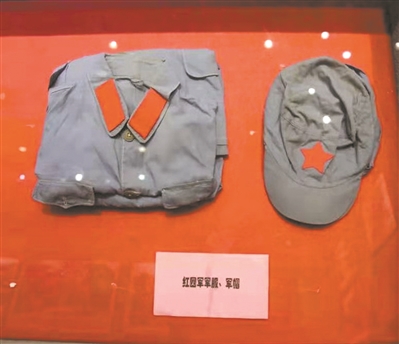

三河壩戰役紀念館內展示的文物。

一位紅色人物

蔡晴川

為完成阻擊任務與敵人同歸于盡

在三河壩戰役中,有一位英烈讓世人敬仰,他在戰場上率兵與敵軍誓死血戰到底,為掩護起義軍主力撤退,他毅然引爆炸彈,在陣地上與敵人同歸于盡,英勇犧牲。他就是蔡晴川。

蔡晴川

據中共黨史史料記載,蔡晴川1903年出生于湖南常德石門,1925年初到廣州,考入黃埔軍校第三期步科學習,其間加入中國共產黨。1927年8月參加南昌起義,任第11軍第25師第75團3營營長。南昌起義爆發后,蔣介石調重兵圍剿。起義軍按原計劃南下廣東,準備同廣東東江地區的農民起義軍會合。8月3日,起義軍2萬余人在周恩來、賀龍、葉挺、劉伯承、朱德等的率領下先后撤離南昌,9月中旬進入大埔。9月20日,起義軍兵分兩路:葉挺、賀龍率一部進潮汕;朱德率第25師及教導團3000多人進駐三河壩阻擊尾隨的敵軍,掩護主力軍南進,史稱“三河壩分兵”。

1927年10月1日拂曉,南昌起義后最慘烈的一戰——三河壩戰役打響。戰斗次日入夜時分,敵軍錢大鈞主力強奪民船20余只,準備東渡韓江,朱德制定“半渡而擊”的戰術,重創敵人。交戰第三日,錢大鈞部以3個師的兵力與朱德3個團的兵力展開了決戰。10月3日清晨,錢大鈞又增兵10個團對朱德四面合圍,雙方戰至夜晚,在敵眾我寡的情況下,朱德為了爭取主動,減少傷亡,保存實力,作出了“梯次掩護,逐步撤退,東撤饒平”的決策。10月4日凌晨,朱德等率領起義軍從濃霧中撤出戰場。

當時,奉命擔負掩護部隊撤退的蔡晴川率領全營戰士打出了三河壩最慘烈的一戰。敵人炮火狂轟濫炸筆枝尾山,1萬多敵人從四面包圍陣地。面對密如蟻群的敵軍,起義軍勇士們打完最后一顆子彈,投出最后一顆手榴彈,跳出戰壕與敵人肉搏。除極少數幸存者外,全營200多名勇士壯烈犧牲,鮮血染紅了筆枝尾山和韓江。2017年上映的電影《建軍大業》還原了三河壩戰役當年的壯烈場景:在戰場上負傷倒地的蔡晴川數次站起,拿起步槍全力刺向敵人,最后,面對四面八方包圍上來的敵軍,受傷倒地的蔡晴川引爆了身邊的炸彈,與敵同歸于盡,壯烈犧牲,年僅24歲。

正是有了蔡晴川部隊以及當地農軍的掩護,朱德率領的突圍部隊安全撤至饒平茂芝,與從潮汕突圍出來的部隊會合整編。此后,起義軍余部避開強敵,游擊于閩、粵、贛、湘邊,于1928年4月走上井岡山和毛澤東率領的秋收起義部隊會合組成紅四軍,使中國革命武裝斗爭揭開了新的一頁。

紅色傳承

“每年的清明節或其他節假日,來自全國各地的老戰士、游客、學校師生以及各行各業的團體單位,都會自發組織前來這里緬懷先烈”。劉南海告訴記者,到八一起義軍三河壩戰役總指揮部、三河壩戰役烈士紀念碑參觀和瞻仰的人數已經突破100多萬人次。

2001年1月,劉南海光榮退伍回到家鄉大埔,2016年被組織任命為三河壩戰役烈士陵園保護所所長,后被任命為大埔縣三河壩戰役紀念園管理處支委、宣傳講解股股長。

“我作為紀念園區的工作人員,又是一名退役軍人,對現在的本職工作,有著不一樣的工作情懷,所以就更加應該有責任和義務保護好紀念碑、紀念設施和挖掘出更多的英雄事跡,讓紅色歷史得到傳承”,劉南海稱,三河壩戰役紀念園今后將充分利用紅色資源,傳承好紅色基因,讓每一處紅色印記成為一個常學常新的生動課堂。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網