一元復始,萬象更新。癸卯兔年第一個工作日,省市相繼召開高質量發展大會,打響“第一炮”,爭當領頭羊。

對廣州而言,如何將高質量發展貫穿經濟社會發展各領域、全過程?

中共廣州市委十二屆五次全會提出用十個“高質量”統攬全局:高質量共建國際一流灣區和世界級城市群,高質量建設現代化產業體系,高質量強化教育、科技、人才基礎性戰略性支撐,高質量提升城市能級和核心競爭力,高質量發展全過程人民民主,高質量推進法治廣州建設,高質量增強城市文化綜合實力,高質量促進共同富裕,高質量建設人與自然和諧共生的綠美廣州,高質量統籌發展和安全兩件大事……細數這十大領域最新數據,一個個跳動的數字背后,廣州高質量發展的勃勃生機正噴薄而出。

新征程上,廣州將牢記習近平總書記賦予廣州的使命任務,對標對表黨的二十大戰略部署,完善推進現代化建設的具體行動方案和施工圖,更好發揮國家中心城市、粵港澳大灣區核心引擎作用,搶抓《南沙方案》等國家戰略出臺重大機遇,用好城市的資源稟賦和改革發展積累的綜合優勢,勇當走在前列的排頭兵,勇挑支撐帶動的重擔子,增強窗口示范的使命感,以高質量發展的步步推進,贏得廣州現代化建設的節節勝利,在推進中國式現代化中高質量實現老城市新活力、“四個出新出彩”。

高質量共建國際一流灣區和世界級城市群

大灣區核心引擎功能不斷增強

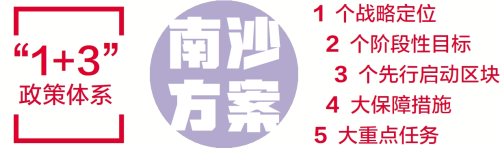

《南沙方案》的出臺是機遇,更是使命,廣州出臺落實《南沙方案》“1+3”政策體系,舉全市之力推進南沙開發開放,縱深推進粵港澳大灣區建設,持續釋放發展動力和活力。

廣州立足作為國家中心城市、綜合性門戶城市、大灣區核心引擎、省會城市的戰略定位,大灣區核心引擎的功能不斷增強、開放型經濟水平持續提升。

出臺落實《南沙方案》“1+3”政策體系,南沙港澳居民個人所得稅、15%企業所得稅、高新技術企業延長虧損結轉年限優惠政策落地,獲批開展應對氣候變化投融資、跨境貿易投資高水平開放試點。

建立香港科學園南沙孵化基地,香港科技大學(廣州)正式開學。深化跨境理財通、科研物資跨境自由流動等試點。建成50個港澳青年創新創業基地,新增1所港澳子弟學校、18個港澳子弟班。廣州實驗室、鵬城實驗室在廣深兩市互設基地。

大力發展跨境電商、數字貿易、保稅加油、平行汽車進口等新業態,中歐班列開行656列,增長2.4倍。實現外貿進出口總額1.09萬億元,實際使用外資574.13億元。

位于廣州南沙的中科宇航產業化基地,科研人員在調試火箭設備

推進國家營商環境創新試點城市建設,實施營商環境5.0改革,50項改革舉措在全國復制推廣,電子政務等3項指標代表國家向世界推介。

高質量建設現代化產業體系

工業投資連續四年超千億元

近年來,廣州圍繞建設現代化產業體系的目標定位,不斷搭建和完善現代服務業、先進制造業、戰略性新興產業、傳統優勢產業和現代農業主體框架,現代化產業體系發展取得顯著成效。

實體經濟是構筑廣州未來發展戰略優勢的重要支撐。在2022年廣州市政府工作報告首次提出“制造業立市”的基礎上,2023年,廣州市政府工作報告將“堅持產業第一、制造業立市,加快構建現代化產業體系”列為十項重要任務之首。

隨著“制造業立市”的提出,廣州第二產業地位不斷加固。2021年,廣州已形成智能網聯與新能源汽車、數字經濟核心產業、綠色石化和新材料、生物醫藥與健康、高端裝備制造、現代都市消費工業等6個產值超千億元的先進制造業集群。

2022年,廣州工業投資1230億元,其中制造業投資968億元,增長20%。2023年,廣州將推進增芯半導體、廣汽自主電池等重大制造業項目,力爭工業投資超1800億元。

近幾年,廣州招商引資成效顯著,制造業投資活躍,一批關系廣州長遠發展的戰略性、全局性重大項目,尤其是制造業項目取得突破性進展。華星光電T9、粵芯三期、增芯半導體等重大產業項目,不僅簽約快、開工早,建設同樣馬不停蹄。

展望2023年,廣州明確以重大關鍵項目牽引投資增長,安排市重點項目800個,年度計劃投資3785億元,帶動全市固定資產投資增長8%左右,力爭全年投資總量突破1萬億元。這意味著廣州將實現投資、社零、外貿齊齊邁上“三萬億”。

高質量強化教育、科技、人才基礎性戰略性支撐

在全球創新版圖位勢持續躍升

創新是引領發展的第一動力。

當前,廣州致力推動科研資源大市向科技創新強市邁進,將科技創新的“變量”轉變成推動經濟發展的“增量”。

“廣深港”科技集群在全球創新指數排名連續三年居第2位;“自然指數-科研城市”全球排名躍升至第10位……在全球創新版圖上的位勢持續躍升,見證著廣州戰略科技力量引領高質量發展的征程。

廣州實驗室重大科研任務取得顯著進展,治療新冠藥物研發取得重大突破,大灣區國家技術創新中心入軌運行。人類細胞譜系、冷泉生態系統配套基礎設施建設進展順利。航空輪胎大科學裝置項目竣工。獲批啟動實施人體蛋白質組導航國際大科學計劃。

新增高水平企業研究院15家,生物醫藥與新型移動出行未來產業科技園納入全國首批試點。有效發明專利擁有量首次突破10萬件,增長26%,入選首批國家知識產權強市建設示范城市。

高新技術企業突破1.23萬家、創歷史新高。新增全球“獨角獸”9家,增量居全國第一。

扎實推進新時代人才強市建設,國家、省重點人才工程入選數再創新高,發放人才綠卡1890張。

高質量提升城市能級和核心競爭力

建設有溫度、有氣象、有格局的現代化城市

大城市要有大的樣子。近年來,廣州遵循城市發展規律,強化全生命周期管理理念,以“繡花功夫”推進城市規劃建設治理,全面推動綜合城市功能出新出彩,著力建設有溫度、有氣象、有格局的現代化城市。

如今,廣州城市功能布局不斷優化,國際綜合交通樞紐能級鞏固提升,并以城中村綜合治理改造為突破全面改善提升城市面貌,大力推進城鄉融合發展,奮力走出具有廣州特色的超大城市治理新路子。

白云機場三期擴建工程首個項目封頂,白云國際機場旅客吞吐量連續3年居全國首位。

地鐵22號線首通段、7號線一期西延段開通運營,新增地鐵運營里程31公里、總里程達621公里;開通建設獅子洋通道,廣連高速(廣州段)等2個高速公路項目、車陂路—新滘東路隧道工程等8個城市道路項目建成通車。

去年完成15個舊廠房 “工改工”微改造、49個老舊小區改造,治理違法建設2557.82萬平方米。

“穗好辦”APP實現3200多項服務一站式指尖辦,獲評全國“黨政信息化最佳實踐案例”。

高質量發展全過程人民民主

政府透明度、財政透明度排名全國第一

“百姓提案”,2023年市政協十四屆二次會議中的新熱詞,大會期間共征集到113件“百姓提案”。

讓政協提案從百姓中來,到百姓中去,讓群眾為廣州經濟社會發展出“金點子”,擴大公民有序政治參與,加快國家治理體系和治理能力現代化。

2022年廣州市辦理各級人大代表建議547件、政協提案461件,提請市人大常委會審議法規草案12件,制定修改政府規章8件,廢止政府規章3件。

在全國率先制定法治鎮街指標體系,政府透明度、財政透明度均排名全國第一。

廣州市各級人大代表在2022年閉會期間共提出建議81件、創近年來新高,近7000人次人大代表參與進社區活動,接待群眾2.2萬人次,收集群眾意見9700余條,推動解決問題約8000個。

全市政協委員聚焦中心和民生熱點建言獻策,2022年提交提案685件、收集社情民意信息1300余條,推動解決民生實事230項。

2023年,市政協十四屆二次會議大會共收到提案786件,其中集體提案87件,委員提案699件。

高質量推進法治廣州建設

獲評法治政府建設典范城市

近年,廣州堅持打造城市法治標桿,全速推動法治建設再上臺階:出臺了法治廣州建設規劃、廣州市法治社會建設實施綱要,在全國首開網絡立法聽證會先河,率先實施重大行政決策目錄管理、率先上線行政規范性文件智能管理平臺、率先試行政府首席法律顧問制度。

廣州市3次榮獲中國法治政府獎,并獲評法治政府建設典范城市。

在粵港澳大灣區內,廣州市率先出臺《廣州市優化營商環境條例》,制定全球首個互聯網仲裁“廣州標準”,全國首推市場輕微違法經營行為免處罰免強制清單事項449項,成立廣州破產法庭,探索開展涉案企業合規改革試點,出臺“產權平等保護17條”“民營企業司法保護30條”,以良法促善治,護航經濟高質量發展。

2022年,全市法院受理案件72.5萬件,辦結60.4萬件,法官人均結案502件。新收案件11年來首次同比回落,降幅達9.6%。全市檢察機關共辦理各類案件70283件,占全省檢察機關案件總量的七分之一,53個案例入選全國全省檢察機關典型案例、精品案例。

高質量增強城市文化綜合實力

打造社會主義文化強國城市范例

如今,廣州全力打響紅色文化、嶺南文化、海絲文化、創新文化四大品牌,永慶坊等一批歷史文化街區建成開放,多部文藝作品獲荷花獎、金雞獎,廣州圖書館躋身“世界最繁忙圖書館”,廣州大劇院躋身世界十大歌劇院,廣州文化產業實力日益壯大。

建成新時代文明實踐中心(所、站)3063個,團一大紀念館建成開放,完成打造15分鐘文明實踐服務圈;開展“讀懂廣州、熱愛廣州、奉獻廣州”等宣講活動1.3萬場。

國家版本館廣州分館、廣州文化館新館、粵劇院新館等文化新地標投入運營,南越國宮署遺址、南越王墓入選中國百年百大考古發現。

廣州國家版本館

全市176個鎮街均設立向公眾免費開放的公共圖書館(分館),全市圖書館覆蓋率達100%,廣州圖書館自2014年起連續7年基本服務指標位居全國公共圖書館第一,創中國公共圖書館發展史紀錄。

廣州登記注冊博物館72家,其中國家一級博物館5座,全市館藏總量達138.68萬件/套,預計到2025年博物館數量將達到120家以上,初步建成“博物館之城”。

高質量促進共同富裕

基本公共服務和社會保障網絡日益完善

錢花在哪兒,就代表政府關注哪兒;錢花得多不多,就代表政府支持力度大不大。以最受人民群眾普遍關注的教育和醫療事業為坐標,過去7年,廣州市市本級財政在教育和醫療上的投入都有了巨大跨越。

廣州教育支出從2017年的133.68億元,上升到2022年的275.9億元,越來越多的孩子實現從“有學上”到“上好學”;醫療支出則從2017年的91.6億元,上升到2022年的225.6億元,越來越多的患者從期望“看上病”到輕松“治好病”。

補短板、解難題、兜底線,廣州基本公共服務和社會保障網絡日益完善。從2012年開始,廣州城鎮低保標準迎來11連漲,從2012年的530元/人/月,一路到2022年的1196元/人/月。

2022年,廣州基本建成保障性安居工程7602套,籌集保障性租賃住房13萬套,舊樓加裝電梯數量穩居全國首位。

廣州鄉村振興實績考核獲珠三角核心區四連冠,15項專項工作中6項全省第一。

高質量建設人與自然和諧共生的綠美廣州

PM2.5全年每天達標 平均濃度創新低

綠色,是高質量發展最美的底色。

推窗即能見景,出門就可踏青。坐擁華南國家植物園、海珠濕地,背靠白云山的廣州城,擔得起“花城”之名。而不斷提高的建成區綠地率、人均公園綠地面積,讓“城在林中、路在綠中、房在園中、人在景中”,成為綠美廣州最生動的寫照。

2022年,繼批準在北京設立國家植物園后,國務院批復同意在廣州市設立華南國家植物園。至此,我國已設立并揭牌運行一北、一南兩個國家植物園。

抬頭可見的“廣州藍”,也是廣州生態環境不斷優化的力證。廣州PM2.5年平均濃度,從2013年的53微克/立方米,下降到2022年的22微克/立方米,在創下新低的同時,連續6年達到國家二級標準。

2022年,制定碳達峰碳中和工作政策,新能源汽車產量增長超1倍,新開工綠色建筑超3000萬平方米,廣州碳排放權交易中心成交額居全國首位。

2022年,廣州造林與生態修復4.1萬畝,新增口袋公園52個、碧道200公里,建成珠江沿岸品牌示范段11.7公里,南崗河入選國家首批幸福河湖建設項目。

廣州拿出繡花的功夫治水,污水處理能力不斷提升,躍居全國第二。

高質量統籌發展和安全兩件大事

基層治理“五社聯動”實踐經驗全國推廣

廣州實現高質量發展和高水平安全的良性互動:糧食播種面積、產量實現只增不減,獲評國家食品安全示范城市,電梯應急處置水平保持全國領先,海綿城市示范建設獲中央績效評價最高檔,粵電花都熱電聯產等項目建成投產……

創新設立市域社會治理“紅棉指數”,建成最小應急單元2.3萬個,“廣州街坊” 群防共治隊伍410支,培育發展社區社會組織2.7萬個,網格事件辦結率99.5% ,基層治理“五社聯動”實踐經驗在全國推廣。

全市刑事案件發案數從2013年的24萬宗下降到2021年的10萬宗以下,下降幅度達58.6%,案件類警情從2015年至2021年連續7年下降。

經第三方調查機構調查顯示,全市群眾安全感和治安滿意度從2012年的90.6%、94.6%上升到2020年的97.7%和95.7%。

國際一流灣區世界級城市群

現代化產業體系

教育

科技

人才

城市能級核心競爭力

全過程人民民主

法治廣州

城市文化綜合實力

共同富裕

綠美廣州

發展和安全

黨的十八大以來,廣州地區生產總值連續跨越3個5000億元臺階,經濟總量占廣東省近1/4。

2021年,廣州社會消費品零售總額、外貿進出口總額雙雙突破萬億元大關,繼京滬之后成為“雙萬億”第三城。

廣州推進國家營商環境創新試點城市建設,實施營商環境5.0改革,50項改革舉措在全國復制推廣。

廣州政府透明度、財政透明度均排名全國第一,3次榮獲中國法治政府獎,并獲評法治政府建設典范城市。

全市176個鎮街均設立向公眾免費開放的公共圖書館(分館),全市圖書館覆蓋率達100%。

鄉村振興實績考核獲珠三角核心區四連冠,15項專項工作中6項全省第一。

2022年,新能源汽車產量增長超1倍,新開工綠色建筑超3000萬平方米,廣州碳排放權交易中心成交額居全國首位。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網