穗府〔2013〕19號

廣州市人民政府關(guān)于加強(qiáng)廣州市“十二五”時期文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見

各區(qū)、縣級市人民政府,市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu):

為貫徹落實市委、市政府關(guān)于推進(jìn)新型城市化發(fā)展、培育世界文化名城的戰(zhàn)略部署,進(jìn)一步加強(qiáng)我市“十二五”時期文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),現(xiàn)提出以下意見:

一、深刻認(rèn)識加強(qiáng)“十二五”時期文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重大意義

城市文化基礎(chǔ)設(shè)施是傳承城市文化、弘揚(yáng)城市精神、展現(xiàn)城市文明的物質(zhì)載體,市委、市政府一直高度重視文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。“十一五”時期,我市廣泛吸納各方面資金,建成了廣州新電視塔、廣州大劇院、廣東省博物館等一批標(biāo)志性文化基礎(chǔ)設(shè)施,推動我市文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)躍上了一個嶄新的臺階。雖然我市文化設(shè)施建設(shè)取得了長足進(jìn)步,但離建設(shè)國家中心城市和世界文化名城的目標(biāo)還有較大差距,主要表現(xiàn)在:一是文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總體水平不夠高,文化形象不夠突出,文化特色不夠鮮明,文化品位有待進(jìn)一步提升;二是文化基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量不多,特別是有區(qū)域文化輻射力、帶動力和影響力的設(shè)施不多,與廣州作為國家中心城市的地位不相適應(yīng);三是文化基礎(chǔ)設(shè)施的綜合利用效率有待提高。

當(dāng)前我市文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迎來了前所未有的歷史機(jī)遇,新一輪文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)拉開序幕。全市各級、各部門一定要站在全局高度,充分認(rèn)識加強(qiáng)“十二五”時期文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是推進(jìn)新型城市化發(fā)展、培育世界文化名城的重要舉措,以時不我待的緊迫感,加快規(guī)劃建設(shè)一批影響大、水平高、質(zhì)量優(yōu)、彰顯嶺南文化特色的文化標(biāo)志性設(shè)施,打造一批世界一流的文化設(shè)施精品工程,不斷增強(qiáng)我市文化基礎(chǔ)設(shè)施體系的承載力、支撐力和影響力。

二、加強(qiáng)“十二五”時期文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的總體目標(biāo)和指導(dǎo)原則

(一)總體目標(biāo)。按照高起點、高標(biāo)準(zhǔn)和適度超前的要求,集中力量推動建設(shè)一批市級和區(qū)級標(biāo)志性文化基礎(chǔ)設(shè)施,到2015年,逐步建成覆蓋城鄉(xiāng)、布局合理、規(guī)模適度、功能完善、獨具特色的文化基礎(chǔ)設(shè)施體系。

(二)指導(dǎo)原則。

——科學(xué)規(guī)劃、以人為本。科學(xué)編制文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,統(tǒng)籌安排、合理布局全市文化基礎(chǔ)設(shè)施。以滿足人民群眾日益增長的精神文化需求為立足點和出發(fā)點,把廣大人民群眾能否方便、合理、充分利用作為重要標(biāo)準(zhǔn),切實保障人民群眾的文化權(quán)益。

——突出重點、統(tǒng)籌推進(jìn)。堅持不求所有、但求所在,按照屬地管理的要求,樹立“大文化”的理念,把省、市、區(qū)中輻射力強(qiáng)、帶動力強(qiáng)和影響力強(qiáng)的重大文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目統(tǒng)一納入、通盤考慮、以點帶面、統(tǒng)籌推進(jìn)。

——適度超前、著眼長遠(yuǎn)。充分考慮未來幾年乃至幾十年的文化發(fā)展需求,精心選擇一批具有顯著輻射帶動作用和文化影響力的項目、一批具有較好的前期工作基礎(chǔ)并相對成熟的項目、一批當(dāng)前我市文化建設(shè)過程中迫切需要加快推進(jìn)的項目,加大推進(jìn)建設(shè)力度,全面提升我市文化基礎(chǔ)設(shè)施的綜合承載力和保障能力。

——精心設(shè)計、從容建設(shè)。充分挖掘嶺南優(yōu)秀傳統(tǒng)文化資源,將傳統(tǒng)文化資源融入現(xiàn)代元素,建設(shè)彰顯嶺南傳統(tǒng)文化特色、體現(xiàn)廣州城市獨特文化魅力的文化基礎(chǔ)設(shè)施,擦亮特色文化品牌,提升城市文化品位。在規(guī)劃建設(shè)中,要提高精品意識,突出文化內(nèi)涵,做到精心設(shè)計,從容建設(shè)。

——政府主導(dǎo)、社會參與。根據(jù)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的使用特性和運(yùn)作方式,認(rèn)真區(qū)分公益性和非公益性兩種不同的建設(shè)項目,對公益性項目以政府投入為主;對非公益性項目積極扶持、引導(dǎo)和吸納社會資金參與投入。

三、關(guān)于“十二五”期間文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點項目安排

本《意見》中所指的文化基礎(chǔ)設(shè)施,以文化、廣播電視、新聞出版方面的基礎(chǔ)設(shè)施為主,也包括了科技、檔案方面的項目,重點推進(jìn)以下3類共38項文化基礎(chǔ)設(shè)施項目。

(一)“十一五”期間延續(xù)的重點項目。

此類項目是指“十一五”時期已動工建設(shè)但尚未投入使用的項目,必須加快完成。共有7個項目。

1.廣州新圖書館。位于天河區(qū)珠江東路4號,占地21067平方米,總建筑面積為100444平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括門廳區(qū)、學(xué)術(shù)交流區(qū)、書庫區(qū)、讀者借閱區(qū)、多媒體信息服務(wù)區(qū)、讀者服務(wù)區(qū)、辦公業(yè)務(wù)用房區(qū)、地下停車庫等配套設(shè)施,以及圖書館專用設(shè)備。項目于2006年7月動工,2012年底部分開放,2013年6月全面開放。

2.南越王宮博物館(一期)。位于越秀區(qū)中山四路316號,總建筑面積20177平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括陳列展覽用房、藏品庫區(qū)用房、學(xué)術(shù)業(yè)務(wù)用房、設(shè)備用房、周邊環(huán)境整飾工程和觀眾服務(wù)等配套設(shè)施。項目于2009年8月動工,預(yù)計2013年完成主體工程及南側(cè)騎樓整飾工程,2014年建成并全面開放。

3.廣州芭蕾舞團(tuán)小劇場。位于天河區(qū)天源路1070號,總建筑面積10000平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括小劇場、業(yè)務(wù)用房及地下停車場等配套設(shè)施。項目于2011年10月動工,2012年8月主體封頂,預(yù)計2013年12月建成。

4.廣州文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作中心。位于廣州大學(xué)城信息與體育共享區(qū)內(nèi),總建筑面積30070.6平方米。項目于2006年動工,2008年完成主體工程,現(xiàn)正進(jìn)行整體裝修,要求2013年投入使用。廣州畫院、廣州雕塑院、廣州市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作研究院、廣州話劇藝術(shù)中心(部分)等單位一并搬入廣州文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作中心。

5.廣州文化中心(太古匯)。位于天河路北側(cè)、天河?xùn)|路西側(cè)地塊,總建筑面積58474平方米。項目于2007年動工,已完成主體和外墻裝修工程,現(xiàn)正在研究制定項目的運(yùn)營方案,要求2014年投入使用。

6.廣州國際媒體港。位于海珠區(qū)閱江西路218號、220號,總建筑面積320000平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括技術(shù)業(yè)務(wù)區(qū)、節(jié)目業(yè)務(wù)區(qū)、新聞中心、行政業(yè)務(wù)區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)、多功能大型演播廳及停車庫等附屬配套設(shè)施。項目于2008年6月動工,預(yù)計2013年12月底陸續(xù)投入使用。

7.農(nóng)民工博物館。位于白云區(qū)黃石街馬務(wù)村,陳列與布展工程面積4890平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括對馬務(wù)工業(yè)區(qū)舊廠房改建的農(nóng)民工博物館進(jìn)行陳列與布展裝飾,設(shè)置陳列區(qū)、對外服務(wù)區(qū)、體驗與互動區(qū)、業(yè)務(wù)與技術(shù)用房等配套設(shè)施。該館集中展示改革開放以來廣大農(nóng)民工的生產(chǎn)生活狀況及對現(xiàn)代化建設(shè)的重要貢獻(xiàn)。項目已于2012年9月建成開館。

(二)“十二五”期間重點立項建設(shè)的項目。

此類項目是指對我市建設(shè)世界文化名城意義重大,市委、市政府和社會各界高度關(guān)注,應(yīng)作為“十二五”期間重點立項建設(shè)的項目。共有24個項目(含立項調(diào)整的項目)。

8.廣州博物館新館。該項目已立項。選址于城市新中軸線廣州塔以南地塊。總建筑面積約80000平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括藏品庫房、展陳區(qū)、社會教育與綜合服務(wù)用房、業(yè)務(wù)科研用房、設(shè)備用房和地下停車場等配套設(shè)施。新館建成后與廣州美術(shù)館、廣州科學(xué)館共同構(gòu)成新中軸線南段一處新的文化核心區(qū)。項目計劃于2014年動工,2017年建成并投入使用。

9.廣州美術(shù)館。該項目已立項。選址于城市新中軸線廣州塔以南地塊。總建筑面積約80000平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括藏品庫房、展陳區(qū)、文化教育與公共服務(wù)區(qū)、業(yè)務(wù)科研用房、設(shè)備用房及地下停車庫等配套設(shè)施。建成后將為我市美術(shù)事業(yè)提供專題展示、交流的場所。項目計劃于2013年動工,2016年建成并投入使用。

10.廣州文化館(嶺南大觀園)。該項目已立項。選址于海珠湖北側(cè),與嶺南大觀園相結(jié)合布置和建設(shè)。總建筑面積約30000平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括劇場、展覽區(qū)、業(yè)務(wù)用房、公共服務(wù)區(qū)、設(shè)備用房及地下停車場等配套設(shè)施。項目建成后,將成為我市群眾藝術(shù)、現(xiàn)代藝術(shù)的創(chuàng)作和培訓(xùn)基地,以及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示和交流的重要基地。項目計劃于2013年動工,2016年建成并投入使用。

11.廣州科學(xué)館。該項目已立項。選址于城市新中軸線廣州塔以南地塊。總建筑面積約80000平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括創(chuàng)新展示區(qū)、創(chuàng)新服務(wù)區(qū)、創(chuàng)新交流區(qū)、創(chuàng)新啟蒙區(qū)、公共服務(wù)及管理辦公區(qū)、設(shè)備及地下停車區(qū)。項目建成后,將成為我市科學(xué)技術(shù)普及、高新技術(shù)展示、培訓(xùn)和交流的重要基地。項目計劃于2013年動工,2016年建成并投入使用。

12.粵劇藝術(shù)博物館。該項目已立項。選址于荔灣區(qū)恩寧路舊城改造地塊。總建筑面積17500平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)展陳區(qū)、演出區(qū)(劇場)、互動休閑區(qū)、交流研討教育區(qū)、行政管理區(qū)、地下停車場及相關(guān)附屬配套設(shè)施。該館建成后,將成為全面展示廣州粵劇歷史文化和粵劇演出的重要場所,并打造成與廣東“四大名園”齊名的新園。項目于2012年11月奠基,計劃于2015年建成并投入使用。

13.南漢二陵博物館。該項目已立項。選址于廣州大學(xué)城中環(huán)西路、西五路、南五路之間的公共綠化區(qū)。總建筑面積16600平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括康陵遺址本體保護(hù)建筑和南漢二陵博物館,其中南漢二陵博物館主要功能包括南漢歷史陳列館、考古科研標(biāo)本陳列室、公眾模擬考古活動中心、考古資料檔案室、文物庫房及附屬配套設(shè)施。項目計劃于2015年前建成并投入使用。

14.廣州海事博物館。該項目已立項。選址于黃埔區(qū)穗東街廟頭社區(qū)南部、南海神廟前廣場人工湖東側(cè)、在建疏港大道二期北側(cè)地塊。總建筑面積10000平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)廣州海事博物館主體建筑及附屬配套設(shè)施。該項目對展示廣州作為古代海上絲綢之路發(fā)祥地的歷史文化資源,提升城市文化影響力具有重要意義。項目于2012年底奠基,計劃于2015年建成并投入使用。

15.廣州市國家檔案館新館(二期工程)。該項目已立項。選址于廣州大學(xué)城中心區(qū)西側(cè)西五路。總建筑面積45000平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括檔案庫房、對外服務(wù)用房、檔案業(yè)務(wù)和技術(shù)用房、附屬用房、停車庫、音像資料館等。目標(biāo)是建成富有科技含量、體現(xiàn)文化內(nèi)涵、獨具廣州特色、達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流水平的標(biāo)志性檔案館。項目計劃于2013年動工,2015年全部建成。

16.南粵先賢館。本項目分兩期實施,一期工程已立項。選址于越秀區(qū)惠福西路五仙觀西側(cè),包括南粵先賢館一期主體場館、五仙觀綠化廣場工程、一期配套地下停車場工程等3個子項,總建筑面積8430平方米。五仙觀通明閣復(fù)建工程同步推進(jìn)。項目一期主體場館于2013年1月奠基,計劃于2014年建成。

17.十三行博物館(含文物陳列館及十三行夷館)。該項目尚未立項。擬在文化公園升級裝修十三行博物館。項目計劃于2013年完成立項等前期籌備工作,力爭于2016年前建成。

18.廣州工業(yè)博物館。該項目尚未立項。擬選址于荔灣區(qū)芳村大道東146號廣州柴油機(jī)廠(原協(xié)同和機(jī)器廠)舊址及周邊地塊。實行市、區(qū)共建模式,分兩期實施。項目爭取于2014年初動工建設(shè)。

19.廣州華僑博物館。該項目尚未立項。擬選址于越秀區(qū)五仙門發(fā)電廠舊址。項目建成后,集收藏、展示、研究、教育為一體,將成為廣州與海外華僑華人聯(lián)系的平臺、愛國主義教育基地。項目計劃于2013年動工,2015年前建成并投入使用。

20.廣州報業(yè)文化中心。該項目已立項。位于海珠區(qū)琶洲AH040102地塊,總建筑面積192023平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括廣州日報社業(yè)務(wù)用房、廣州日報報業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)用房、報業(yè)博物館、餐飲、會議中心、健身等配套設(shè)施及地下車庫。項目已于2012年12月奠基,計劃于2016年建成并投入使用。

21.孫中山文化中心(大元帥府舊址)。該項目尚未立項。位于海珠區(qū)紡織路東沙街,主要建設(shè)內(nèi)容包括:在大元帥府舊址西側(cè)地塊建設(shè)大元帥府舊址陳列館,拆除現(xiàn)有大元帥府舊址的南平房、西平房,復(fù)建后花園、兵營房,南、北樓之間連廊,按原狀復(fù)原維修南、北樓屋頂,全面恢復(fù)大元帥府舊址風(fēng)貌。項目計劃于2014年動工,2015年建成投入使用。

22.東園廣場。該項目尚未立項。位于越秀區(qū)東園地區(qū),以15公頃為規(guī)劃控制面積范圍,分三期進(jìn)行建設(shè)。項目不搞大規(guī)模設(shè)施的建設(shè),主要利用廣場展示的方式進(jìn)行。項目計劃于2013年啟動第一期。

23.大小馬站書院群復(fù)建保護(hù)項目。項目分期建設(shè),一期已立項。主要建設(shè)內(nèi)容包括:全面規(guī)劃保護(hù)和利用以越秀區(qū)大小馬站書院群為核心的歷史文化街區(qū),包括中山五路以南、南方劇院以北、教育路以東、大馬站以西圍合區(qū)域,占地約1.5公頃,改造成為嶺南傳統(tǒng)書院文化、建筑文化與現(xiàn)代商業(yè)文明有機(jī)融合的文化地標(biāo)和休閑勝地。同時,大力推進(jìn)廣東省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示中心落戶建設(shè)。項目計劃于2013年啟動用地征收工作,于2016年前建成第一期并投入使用。

24.廣東省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示中心。該項目尚未立項。選址于越秀區(qū)大小馬站書院群復(fù)建保護(hù)項目內(nèi)。該中心是以保護(hù)、傳承、弘揚(yáng)為目的,展示、宣傳、收集、保存非物質(zhì)文化遺產(chǎn)及相關(guān)實物和資料,開展傳承活動和社會教育,向公眾免費(fèi)開放的非盈利性社會服務(wù)機(jī)構(gòu)。

25.南越國史研究及保護(hù)中心。該項目已立項。位于越秀區(qū)解放北路867號,總建筑面積3315平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括技術(shù)用房、業(yè)務(wù)用房、學(xué)術(shù)報告廳和地下停車場等。項目建成后,既有利于開展南越國史的研究及文物保護(hù),又能為南越王博物館提供辦公場所和研究基地。同時,該項目是南越王博物館整治二期工程的前期工程。項目計劃于2013年動工,于2015年前建成并投入使用。

26.廣東民間工藝博物館(陳家祠)周邊環(huán)境整治工程。該項目尚未立項。廣東民間工藝博物館(陳家祠)擴(kuò)建工程將調(diào)整規(guī)劃,只拆不建,對其周邊環(huán)境繼續(xù)進(jìn)行拆遷整治,消除文物安全隱患,恢復(fù)門前水池,擴(kuò)大文化廣場;不再新建陳列館和庫房,其藏品陳列和保管問題將由新建的廣州博物館統(tǒng)籌解決。計劃征遷陳家祠北面建筑,恢復(fù)陳家祠南側(cè)原有水塘555平方米。項目計劃于2013年動工,于2015年前完成。

27.東山電影院改建工程。該項目尚未立項。位于越秀區(qū)中山二路21號原東山電影院地塊,用地總面積2739平方米,擬恢復(fù)其電影和劇場的功能。項目計劃于2013年啟動建設(shè),于2015前建成并投入使用。

28.紀(jì)錄片研究展示中心。該項目尚未立項。發(fā)揮我市多年來舉辦國際紀(jì)錄片大會和國際紀(jì)錄片節(jié)的資源優(yōu)勢,擬在廣州新圖書館內(nèi)設(shè)立“廣州市國際紀(jì)錄片研究展示中心”,集中展示來自全球的各類紀(jì)錄片資源。項目計劃于2013年動工,2015年前建成并投入使用。

29.廣州少年兒童圖書館新館。該項目尚未立項。計劃將中山四路的原廣州圖書館改造為廣州少年兒童圖書館,面積約17000平方米,不大拆大建,作簡單裝修翻新,體現(xiàn)兒童圖書館的特點并注重功能,恢復(fù)主體建筑上的“星火燎原”字樣和火炬雕塑。沿江西路149號原廣州少年兒童圖書館(永安堂)下放作為越秀區(qū)少年兒童圖書館,原廣州少年兒童圖書館海珠區(qū)分館下放作為海珠區(qū)少年兒童圖書館。以上3個少年兒童圖書館計劃于2014年“六一”兒童節(jié)同時對外開放。

30.蘿崗區(qū)圖書檔案大樓。位于蘿崗中心區(qū)香雪大道以南、水燕路以東(即蘿崗街原香雪制藥廠地址范圍)。總建筑面積62526平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括圖書館、檔案館、城建房產(chǎn)檔案館及地下室。項目于2012年3月動工建設(shè),計劃于2015年前建成并投入使用。

31.增城大劇院。選址于增城市新城大道以西、愛民路以南、行政中心以東、掛綠湖以北,由現(xiàn)狀道路網(wǎng)圍合的地塊。總建筑面積53000平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括大劇場、多功能劇場、排練區(qū)、前廳及休息廳、功能用房區(qū)等建筑,以及相關(guān)配套工程。項目計劃于2013年動工,于2015年前建成并投入使用。

(三)“十二五”期間爭取啟動的預(yù)備項目。

此類項目是指項目建設(shè)具有較強(qiáng)的重要性和必要性,但由于建設(shè)所需條件仍需進(jìn)一步研究和明確,如各方面條件具備,可列入正式建設(shè)項目。共有7個項目。

32.三元里人民抗英斗爭紀(jì)念館改擴(kuò)建工程。該項目尚未立項。結(jié)合三元里“城中村”改造進(jìn)行。在三元里村整體改造過程中,必須對有“國保一號”之稱的全國重點文物保護(hù)單位“三元里平英團(tuán)舊址”(三元古廟)加以保護(hù),整治恢復(fù)原有周邊環(huán)境,并新建展覽館,以解決文物安全隱患,增加陳列展覽面積及改善展示條件。項目爭取于2015年前啟動。

33.南越王博物館整治二期工程。該項目尚未立項。位于越秀區(qū)解放北路867號,工程拆遷面積約9797.6平方米,擴(kuò)建面積為8507.3平方米,改造面積10682平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括拆遷象崗山規(guī)劃紅線范圍內(nèi)的房屋,整治周邊環(huán)境,恢復(fù)象崗山原有山型風(fēng)貌;同時建設(shè)臨時展廳、報告廳、紀(jì)念品服務(wù)中心、多功能影視廳、活動區(qū)、人防工程、停車庫和設(shè)備用房等。該項目計劃于2015年南越國史研究及保護(hù)中心建成后啟動。

34.“三·二九”起義指揮部舊址紀(jì)念館建設(shè)與周邊環(huán)境整治工程。該項目尚未立項。位于越秀區(qū)越華路小東營。由于該紀(jì)念館處于居民密集區(qū)域,暫不宜改擴(kuò)建,計劃通過征用旁邊部分年代相近的建筑物用作該館陳列,并繼續(xù)對周邊環(huán)境進(jìn)行整治。項目爭取于2015年前啟動。

35.南沙鴉片戰(zhàn)爭紀(jì)念碑。該項目尚未立項。初步選址于南沙區(qū)虎門炮臺遺址,項目建成后將作為愛國主義教育重要基地。項目爭取于2015年前啟動。

36.番禺區(qū)古建筑藝術(shù)館。該項目已立項。選址于番禺區(qū)南村鎮(zhèn)梅山村興業(yè)大道南側(cè)、南沙港快速路西側(cè)。占地面積64183平方米,總建筑面積23000平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括晉派建筑2座、徽派祠堂建筑2座、徽派建筑4座等。項目計劃于2015年前建成并投入使用。

37.南海神廟嶺南民俗文化主題園。該項目尚未立項。擬選址于黃埔區(qū)南海神廟至風(fēng)度街及西南側(cè)區(qū)域,占地約8000畝,打造成為展示嶺南文化的窗口和群眾體驗民俗文化生活的樂園。項目爭取于2015年前啟動建設(shè)。

38.雜技西游記演藝中心。該項目尚未立項。擬選址于花都萬達(dá)文化項目。項目爭取于2015年前啟動。

在以上38項文化基礎(chǔ)設(shè)施中,17項為重點項目,必須加大力度,重點推進(jìn),具體如下:廣州博物館新館、廣州美術(shù)館、廣州文化館(嶺南大觀園)、廣州科學(xué)館、粵劇藝術(shù)博物館、南漢二陵博物館、廣州海事博物館、廣州市國家檔案館新館(二期工程)、南粵先賢館(二期工程)、十三行博物館(含文物陳列館及十三行夷館)、廣州華僑博物館、廣州工業(yè)博物館、廣州報業(yè)文化中心、孫中山文化中心(大元帥府舊址)、東園廣場、大小馬站書院群復(fù)建保護(hù)項目、廣東省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示中心。

“十二五”期間由各區(qū)(縣級市)政府籌建,及廣東省在穗籌建的其他文化基礎(chǔ)設(shè)施項目共41項。其中,各區(qū)(縣級市)政府籌建項目29項,具體如下:海珠區(qū)十香園修繕保護(hù)三期工程、海珠區(qū)文化活動中心建設(shè)工程、海珠區(qū)圖書館舊館改造工程、黃埔古村二期工程;荔灣區(qū)三雕一彩一繡展示中心;天河區(qū)文化藝術(shù)中心、珠村乞巧文化廣場擴(kuò)建工程、廣州乞巧文化博物館、飛鵝嶺新石器時代遺址;白云區(qū)民俗博物館;黃埔區(qū)文化中心;番禺區(qū)博物館二期工程、番禺區(qū)圖書館新館;花都區(qū)廣州民俗博物館、花都區(qū)博物館、洪秀全故居環(huán)境保護(hù)與展示擴(kuò)建工程;南沙區(qū)城市公共文化藝術(shù)中心(含博物館、美術(shù)館、文化館、圖書館和市民文化廣場)、霍英東紀(jì)念館;蘿崗區(qū)新文化館、永和街文化活動中心、東區(qū)街文化活動中心、玉巖書院修繕保護(hù)工程;增城市科技文化博物館、增城市圖書館功能配套工程;從化市圖書館舊館改造文化館項目、從化市博物館升級改造項目、鐘樓古村改造暨民俗博物館項目、西溪福祠修復(fù)項目、從化市圖書館新館二期。

廣東省在穗籌建的項目12項,具體如下:廣東畫院新址、南方影視傳媒基地、省立中山圖書館擴(kuò)建二期工程、廣東美術(shù)館改造擴(kuò)建工程、廣東數(shù)字出版中心、南方文化產(chǎn)業(yè)中心、廣東省水下文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、廣東文學(xué)館、新華文化大廈、嶺南音樂博物館、廣東當(dāng)代美術(shù)館、廣東人民藝術(shù)中心。

四、關(guān)于推進(jìn)文化基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)的主要措施

推進(jìn)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是復(fù)雜的系統(tǒng)工程,涉及領(lǐng)域廣、部門多,必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),合理安排和利用好資金,采取科學(xué)的建設(shè)模式,確保項目建設(shè)的順利推進(jìn)。

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確分工。市委、市政府同意成立市文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)推進(jìn)文化基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)的組織和領(lǐng)導(dǎo)。各有關(guān)職能部門要各司其職、通力協(xié)作。宣傳、文化部門要認(rèn)真做好項目的功能、規(guī)模等前期研究工作,并在提供項目建議、使用功能審定、組織規(guī)劃設(shè)計方案和工程驗收等方面履行好職責(zé)。發(fā)展改革部門要做好項目立項工作,規(guī)劃部門要配合做好項目選址和規(guī)劃審查工作。文化設(shè)施建設(shè)的各項報批手續(xù),納入我市建設(shè)項目“綠色通道”,確保項目順利推進(jìn)。

(二)規(guī)范建設(shè),實行代建。市級的各項重點文化基礎(chǔ)設(shè)施項目采取代建方式,實施“交鑰匙”工程。代建單位的選擇,應(yīng)符合《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》和《廣東省實施〈中華人民共和國招投標(biāo)法〉辦法》的有關(guān)規(guī)定。各區(qū)(縣級市)牽頭推進(jìn)的項目,可由各區(qū)(縣級市)政府按規(guī)定程序選定代建單位負(fù)責(zé)工程建設(shè)。

(三)集中財力、多元投入。按照分級管理的體制,市、區(qū)兩級財政部門要統(tǒng)籌安排本級財政相關(guān)資金,結(jié)合財力做好文化設(shè)施建設(shè)的資金保障工作;要認(rèn)真做好項目資金概算,核實工程費(fèi)用,精打細(xì)算,厲行節(jié)約,實現(xiàn)少花錢、多辦事的目的。同時,要研究制定優(yōu)惠政策和措施,創(chuàng)新投融資體制機(jī)制,積極引導(dǎo)社會力量參與文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),拓寬投資渠道,形成多元化投入文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的格局。

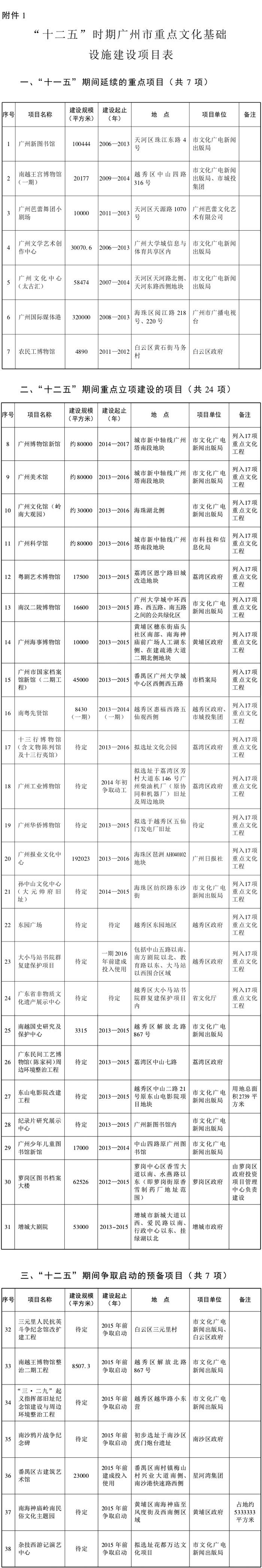

附件:1.“十二五”時期廣州市重點文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目表

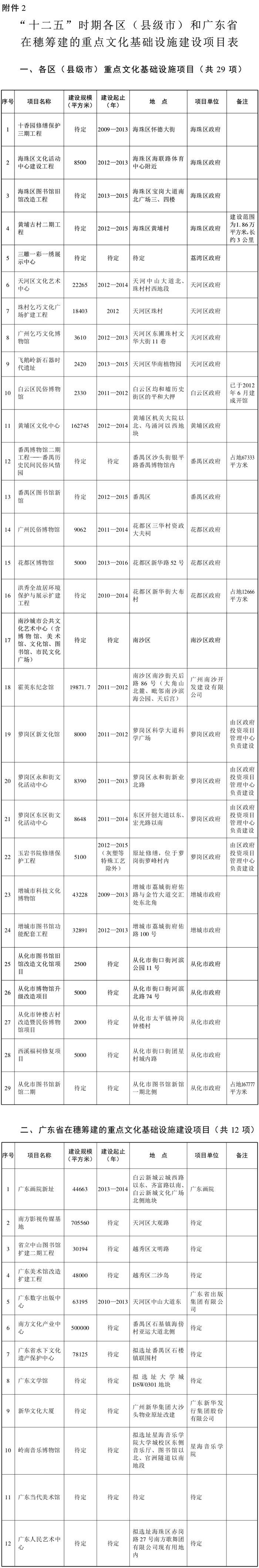

2.“十二五”時期各區(qū)(縣級市)和廣東省在穗籌建的重點文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目表

廣州市人民政府辦公廳秘書處 2013年8月23日印發(fā)

掃碼進(jìn)入

掃碼進(jìn)入 掃碼進(jìn)入

掃碼進(jìn)入 掃碼打開

掃碼打開 關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)