為貫徹落實上級有關要求,進一步做好來穗人員隨遷子女(以下簡稱“隨遷子女”)接受義務教育工作,在前期總結、調研和論證的基礎上,廣州市教育局和廣州市來穗人員服務管理局研究制定了《關于做好來穗人員隨遷子女接受義務教育工作的通知》(以下簡稱《通知》)。

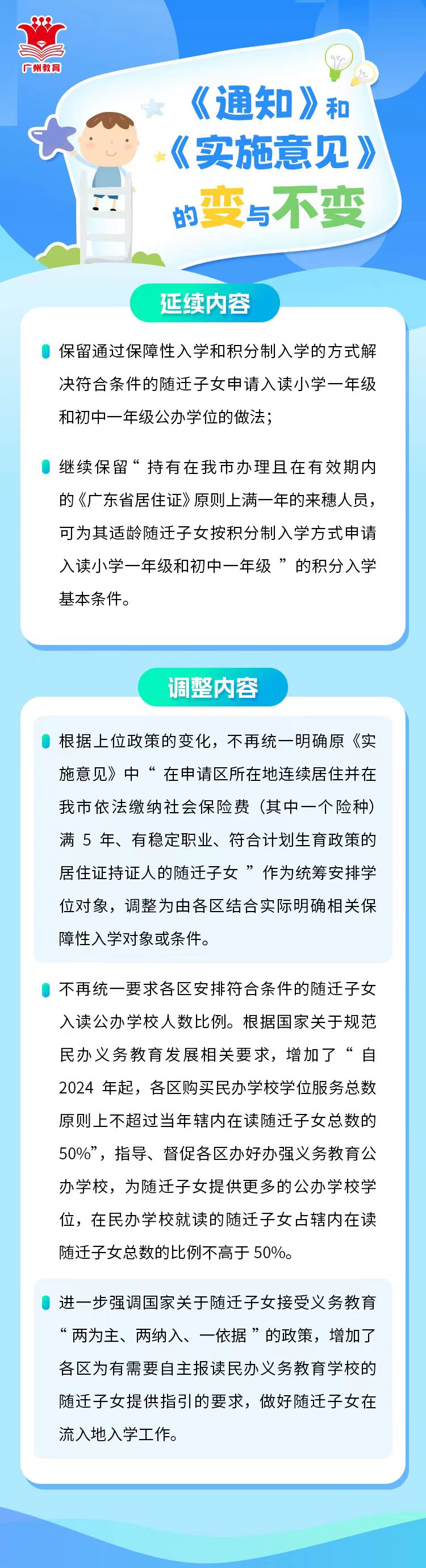

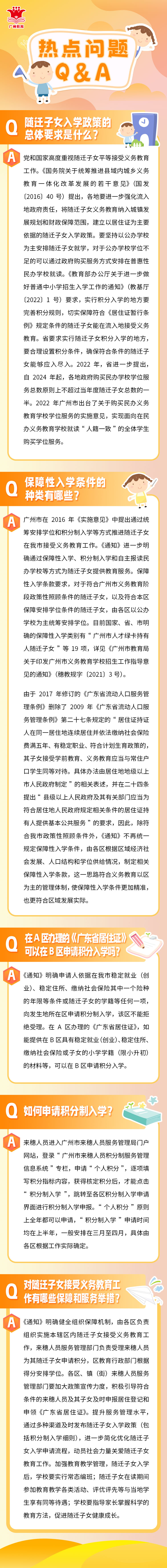

為做好隨遷子女接受義務教育工作,2016年,廣州市出臺了《廣州市人民政府辦公廳關于進一步做好來穗人員隨遷子女接受義務教育工作的實施意見》(以下簡稱《實施意見》),有效期到2021年屆滿。政策實施以來,取得了良好成效,各區推進隨遷子女入學工作達到了預期目標。期間,省修訂了地方法規《廣東省流動人口服務管理條例》中相關條款;2021年,國家、省先后對進城務工人員隨遷子女接受義務教育提出了新的要求。根據國家和省相關要求,為深入推進“兩為主、兩納入、以居住證為主要依據”的隨遷子女義務教育入學政策,市教育局和市來穗人員服務管理局研制了《通知》。

《通知》主要包括三方面內容:

一是高度重視做好隨遷子女接受義務教育工作,強調隨遷子女接受義務教育工作的重要性。

二是多措并舉保障隨遷子女入學待遇,明確各區每年要結合轄區實際情況,通過保障性入學和積分制入學等方式安排符合條件的隨遷子女入讀小學一年級、初中一年級公辦學位,并為有需要自主報讀民辦義務教育學校的隨遷子女提供指引。

三是健全保障和服務機制,加強隨遷子女信息采集,提升服務管理水平,并要求加強學生學籍管理等工作。

聽聽專家怎么說

隨遷子女入學門檻降低 彰顯廣州開放包容

——李清剛 廣東省教育學會民辦教育專委會副理事長,廣東省教育研究院研究員/博士

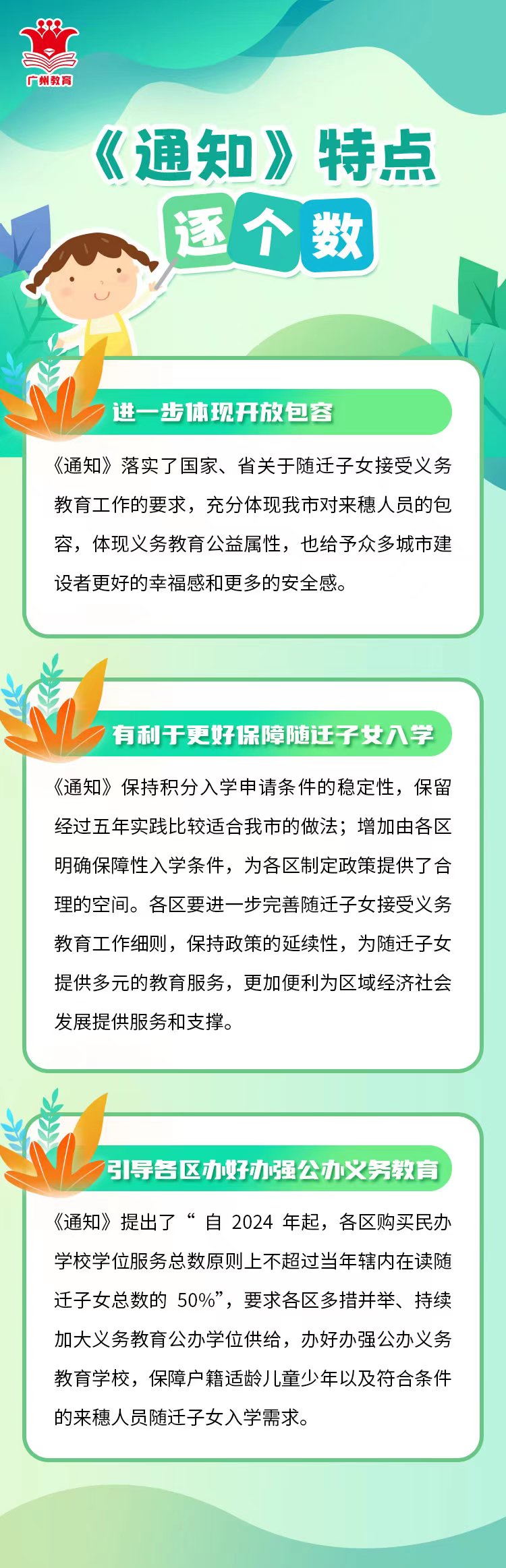

廣州作為1800多萬人口的超大城市自身面臨教育高質量發展的巨大壓力,再加上隨遷子女類型多,人數多,更是增加了這一困難。但廣州市向來開放包容、勇于擔當,強化落實“兩為主”即“以流入地管理為主,以公辦學校為主”的要求,制定并頒布了《關于做好來穗人員隨遷子女接受義務教育工作的通知》。在我看來文件的亮點有以下幾個方面:

第一,強調區政府責任擔當。要求區政府“堅持以公辦學校為主安排隨遷子女就學,公辦學校學位不足的區,要通過購買民辦學校學位服務等方式安排隨遷子女入學”。強調并壓實區政府責任,要求各區進一步完善積分制入學實施細則,避免了缺失操作細則而帶來的推諉扯皮和官僚主義。

第二,入學門檻進一步降低。廣州市落實“兩為主、兩納入、以居住證為主要依據”的入讀要求,不斷以更大的力度、更實的舉措讓來穗人員有更多獲得感,同時穩中求進地把保障和改善教育的均衡性和可及性建立在經濟發展和財力可承受、可持續的基礎之上。

第三,因地制宜分類保障。該文件延續入讀公辦性質學校的途徑分為兩種,即保障性入學和積分制入學。廣州市因地制宜地精準分類,較好地解決了落實“兩為主”要求的復雜性,強調“各學校及相關單位不得向經教育行政部門統籌安排到公辦學校就讀的隨遷子女(含因公辦學校學位不足需安排到民辦學校就讀、符合保障性入學和積分制入學條件的隨遷子女)收取與學位掛鉤的任何費用”。充分體現出廣州對一攬子保障入讀公辦性質學校隨遷子女的決心和魄力。

第四,簡化優化入學手續。文件首次提出“進一步簡化優化隨遷子女入學申請流程,嚴格按照減證便民有關要求,加大區職能部門和轄區內相關單位之間政務信息共享力度”,實現了“讓信息多跑路,群眾少跑腿”的快捷便利。盡管只是政府層面教育改革的一小步,卻是向著“辦人民滿意的教育”邁出了一大步,值得充分肯定。

第五,強調受教育權的平等。文件強調“隨遷子女入學后,學校要按規定實行常態編班。隨遷子女在讀期間參加教育教學各類活動、評優評先等與當地學生享有同等待遇”。文件不僅僅要求數量上促進隨遷子女教育公平化,而且是從教育內涵上保障隨遷子女教育的公平化。換言之,通過有序地教育平權化,隨遷子女享受的不僅是教育公共服務的均等和可及,更享受到了教育公共服務的持續和優質。

最后,文件還對不符合保障性入學條件和積分制入學條件的來穗人員隨遷子女自主申請報讀民辦義務教育學校作出了相應的制度安排,要求各區教育行政部門要為其自主申請報讀民辦學校提供指引,同時要求各區加強對民辦學校的指導和管理,引導民辦學校規范優質和特色發展,滿足多樣化的教育需求。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網