2019年是新中國成立70周年,是決勝全面建成小康社會的關鍵之年。全市衛生健康系統堅決貫徹落實市委市政府工作部署,堅持“抓黨建、促醫改、強基層、建高地、保健康”的工作思路,認真落實國家、省、市健康工作部署,積極推進健康廣州、衛生強市建設,聚焦重點難點熱點問題精準發力,深化醫改取得重大階段性成效,城鄉居民健康水平持續提高。全市居民平均期望壽命82.52歲,孕產婦死亡率6.57/10萬,嬰兒死亡率2.37‰,我市居民健康保持較高水平,總體位居全省前列。

一、衛生資源

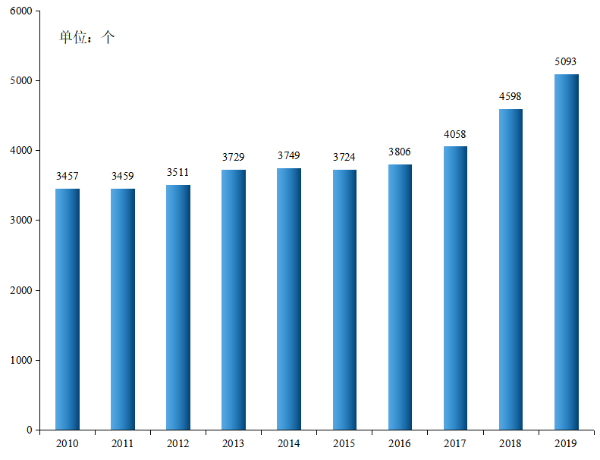

(一)醫療衛生機構數

截止2019年底,全市醫療衛生機構5093個,其中:醫院*269個、基層醫療衛生機構4651個、專業公共衛生機構109個,其他機構64個。與上年相比,醫療衛生機構總量增加495個,增長10.77%。

醫院:截止2019年底,全市三級醫院、婦幼保健院、專科疾病防治院68個,其中:三甲醫療機構38個。全市醫院中,三級63個、二級92個、一級及未定級114個;按經濟類型分,公立醫院131個、民營醫院138個。與上年相比,醫院總量增加14個。

基層醫療衛生機構:基層醫療機構中,衛生院31個、社區衛生服務機構325個(社區衛生服務中心152個,社區衛生服務站173個)、門診部1381個、村衛生室931個、診所、衛生所、醫務室、護理站1983個。與上年相比,基層醫療機構增加489個,其中:門診部增加177個、村衛生室增加3個、社區衛生服務站減少6個,診所、衛生所、醫務室、護理站增加315個。

專業公共衛生機構:專業公共衛生機構中,婦幼保健機構12個、專科疾病防治機構7個、疾病預防控制機構17個、衛生監督機構14個、計劃生育技術服務機構44個。與上年相比,專業公共衛生機構減少34個,其中:計劃生育技術服務機構減少35個,專科疾病防治機構增加1個,衛生監督機構、婦幼保健、疾病預防控制機構基本保持穩定。

圖1 2010-2019年全市醫療衛生機構數

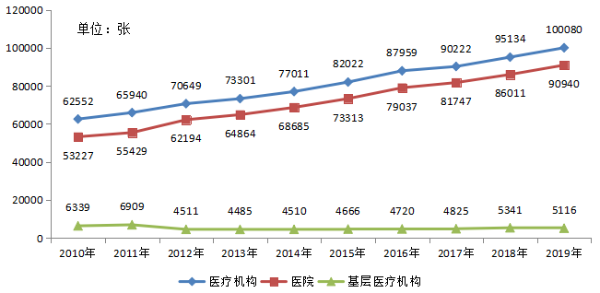

(二)醫療衛生機構床位數

截止2019年底,全市醫療機構擁有床位10.01萬張,其中:醫院9.09萬張(內:民營醫院1.70萬張),衛生院0.19萬張,婦幼保健機構0.36萬張,專科疾病防治機構0.01萬張,社區衛生服務機構0.32萬張。與上年相比,醫療機構床位總量增加0.49萬張,增長5.20%。

2019年,全市每千常住人口床位6.54張,比2018年增加0.16張。

圖2 2010-2019年全市醫療機構床位數

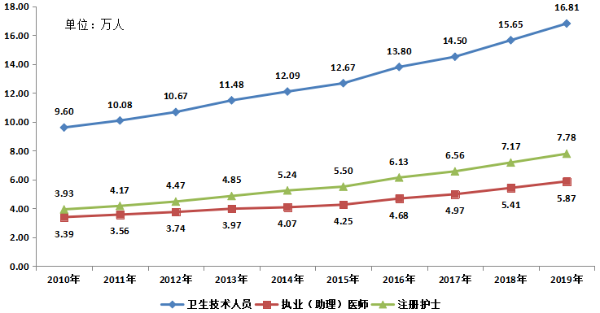

(三)衛生人力水平

截止2019年底,全市醫療衛生機構在崗職工20.27萬人,其中:衛生技術人員16.81萬人、鄉村醫生和衛生員0.06萬人、管理人員0.91萬人、工勤技能人員1.81萬人、其他技術人員0.69萬人。衛生技術人員中,執業(助理)醫師5.87萬人,注冊護士7.78萬人,醫護比1:1.33。與上年相比,在崗職工增加1.40萬人,其中:執業(助理)醫師增加0.45萬人;注冊護士增加0.61萬人。

按機構類別分:全市醫院在崗職工13.92萬人(內:民營醫院1.78萬人),基層醫療機構4.73萬人,專業公共衛生機構1.29萬人。

按執業類別分:醫師中,臨床類、中醫類、口腔類、公衛類分別占醫師總量的68.75%、17.28%、9.45%、4.52%。全科醫師0.55萬人。

圖3 2010-2019年全市醫療衛生機構衛生技術人員數

學歷職稱:截止2019年底,全市醫療衛生機構在崗職工高級職稱1.92萬人,本科及以上學歷10.78萬人,分別較上年增加0.15萬人、1.09萬人。衛生技術人員中,高級以上職稱占比10.56%,本科以上占比56.28%,分別較上年提高0.11和1.85個百分點。

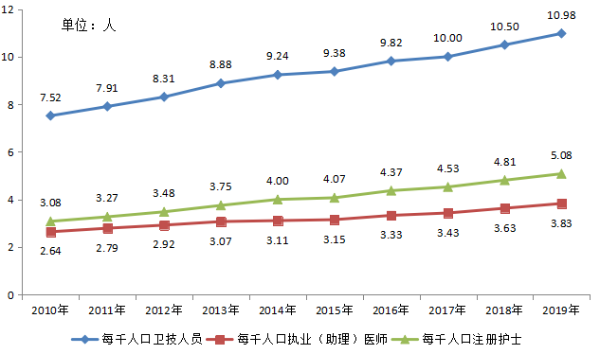

千人口指標:全市每千常住人口執業(助理)醫師 3.83人,注冊護士 5.08人,分別比上年增加 0.20人、0.27人(全省2019年每千常住人口執業(助理)醫師為2.54人,注冊護士為3.10人)。

圖4 2010-2019年全市每千常住人口衛生人員數

(四)設備情況

截止2019年底,全市醫療衛生機構擁有萬元以上設備臺數達19.57萬臺,比上年增加1.57萬臺,增長8.72%,其中:10-49萬設備3.86萬臺、50-99萬設備0.65萬臺、100萬及以上設備0.62萬臺。

醫療衛生機構房屋面積1227.74萬平方米,平均每家醫院、衛生院、社區衛生服務中心房屋分別為3.45、1.03、0.35萬平方米。

圖5 2010-2019年全市萬元以上設備臺數

二、醫療服務

(一)醫療服務量

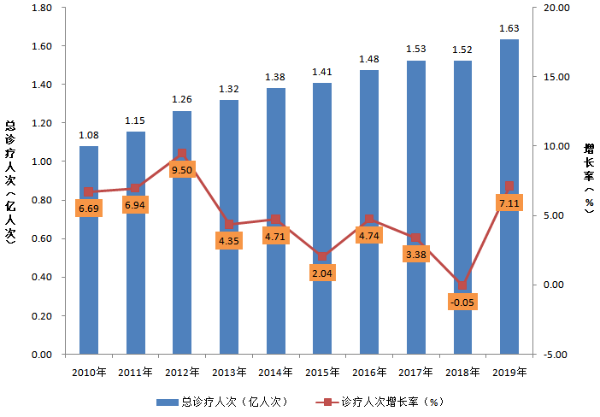

診療量:2019年,全市醫療機構總診療人次達1.63億人次,其中:醫院1.00億人次,基層醫療機構0.54億人次(內:衛生院和社區衛生服務機構0.34億人次,村衛生室0.03億人次),專業公共衛生機構0.10億人次。與上年相比,醫療機構診療人次增加1084.51萬人次,增長7.11%。

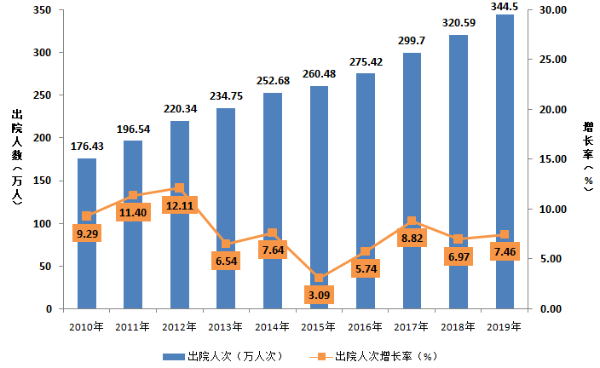

住院量:全市醫療機構出院人次達344.50萬人次,其中:醫院311.23萬人次,基層醫療衛生機構12.65萬人次,專業公共衛生機構20.52萬人次,其他機構0.09萬人次。與2018年相比,全市醫療機構出院人次增加23.90萬人次,增長7.46%。

手術量:全市醫療機構住院病人手術人次數達211.89萬人次,其中:醫院195.89萬人次,婦幼保健院15.99萬人次。與2018年相比,全市醫療機構的手術人次增加31.66萬人次,增長17.57%。

民營醫院:2019年全市民營醫院門診總診療人次649.18萬人次,出院22.60萬人次,住院手術量11.98萬人次,分別占醫院總量的6.52%、7.26%、6.12%。與2018年相比,民營醫院診療人次數增長15.66%,出院人次數增長15.86%,手術人次增長25.18%。

基層醫療機構:2019年,全市基層醫療機構總診療人次達0.54億人次,較上年同期增5.34%。基層醫療機構出院人次達12.65萬人次,較上年同期減少10.60%,占比從2018年的4.41%下降到2019年的3.67%。

圖6 2010-2019年全市醫療機構門診診療服務量

圖7 2010-2019年全市醫療機構住院服務量

(二)醫療服務分布

按隸屬關系分,2019年省部屬、市屬、區屬及以下醫療機構(含民營醫院、基層醫療等機構)總診療人次分別為0.46億、0.22億、0.95億人次,分別占總量的28.26%、13.28%、58.46%(2018年分別占28.13%、13.24%、58.63%);出院人次分別為164.79萬、66.11萬、113.60萬人次,分別占47.83%、19.19%、32.98%(2018年分別占47.37%、19.13%、33.50%)。

(三)醫療服務效率

2019年,全市醫療機構病床使用率84.75%,其中:醫院85.69%(三級醫院:91.19%、二級醫院77.40%),鄉鎮衛生院65.71%,社區衛生服務中心73.10%。與上年相比,醫療機構病床使用率降低0.94個百分點,其中:醫院減少0.67個百分點(三級醫院減少2.60個百分點,二級醫院增加4.19個百分點),社區衛生服務中心減少2.95個百分點,鄉鎮衛生院減少8.32個百分點。

全市醫療機構出院者平均住院日8.44日,其中:醫院8.58日、鄉鎮衛生院6.01日、社區衛生服務中心13.80日。與上年相比,全市醫療機構出院者平均住院日減少1.39日,醫院減少1.56日,鄉鎮衛生院減少0.18日,社區衛生服務中心增加1.14日。

(四)醫師工作負荷

2019年,全市醫院醫師日均擔負診療11.14人次,日均擔負住院2.11個床日;鄉鎮衛生院醫師日均擔負診療12.71人次,擔負住院0.78個床日;社區衛生服務中心醫師日均擔負診療21.00人次,擔負住院0.46個床日。

三、衛生經費

(一)衛生總費用逐年增長。

2018年全市衛生總費用(來源法核算)達1,161.15億元,占全市GDP的5.08%,比重較2017年提高0.17個百分點。人均衛生總費用7791元。衛生總費用比2017年增長10%。2018年,廣州市衛生總費用中,政府衛生支出255.13億元,社會衛生支出705.75億元,居民個人現金衛生支出200.28億元,所占比重分別為21.97%、60.78%和17.25%。與 2017年相比,政府衛生支出增長5.57% ,所占比重降低0.94個百分點;社會衛生支出增長11.09% ,所占比重上升0.56個百分點;居民個人現金衛生支出增長12.58%,所占比重上升0.38個百分點。

圖8 2011-2018年全市衛生總費用

(二)政府投入增加

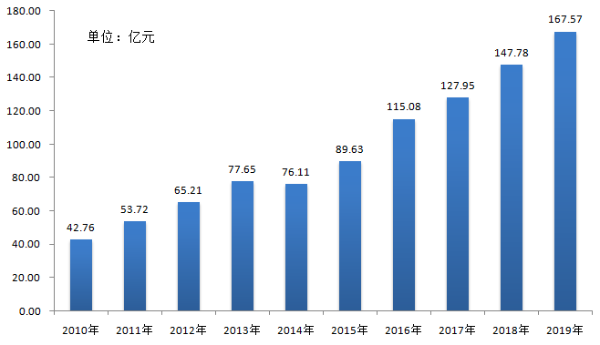

截止2019年底,全市醫療衛生機構財政撥款收入達167.57億元,其中醫院88.32億元、基層醫療衛生機構40.12億元、專業公共衛生機構36.21億元、其他衛生機構2.93億元。與上年相比,全市醫療衛生機構財政撥款收入增加19.79億元,增長13.39%。

圖9 2010-2019年全市醫療衛生機構財政撥款收入(億元)

2019年我市基本公共衛生服務項目財政補助經費標準為每人每年78元,高于全省平均標準。

四、醫療費用

(一)醫療收入與支出

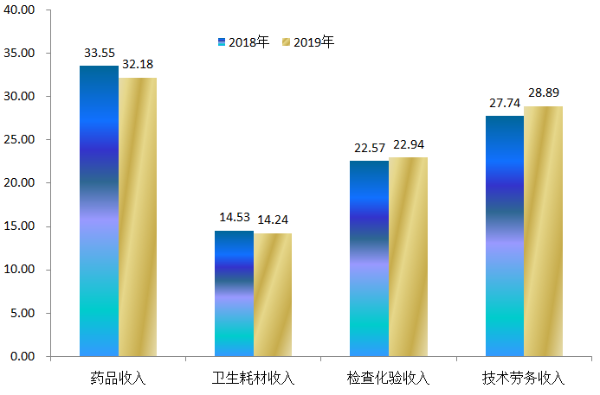

2019年,全市醫院醫療收入989.26億元,其中公立醫院醫療收入919.10億元,與上年相比,公立醫院醫療收入漲幅為14.85%,其中藥品收入占32.18%、衛生耗材收入占14.24%、檢查化驗收入占22.94%、技術勞務(護理、手術、治療等)收入占28.89%。與2018年相比,藥占比降低1.37個百分點,衛生耗材占比降低0.29個百分點,檢查化驗占比提高0.37個百分點,技術性勞務占比提高1.15個百分點。

圖10 2018-2019年公立醫院醫療收入構成(%)

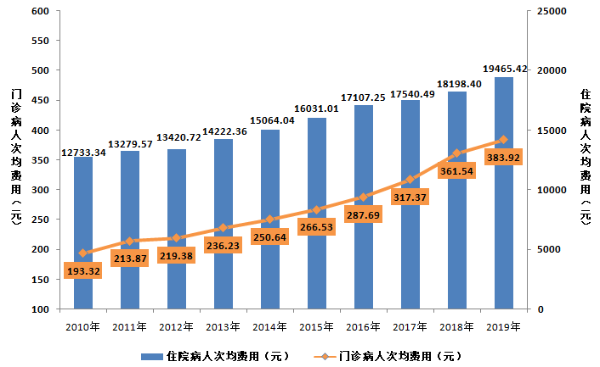

(二)醫院門診和住院次均費用

2019年,全市醫院次均門診、次均住院費用分別為383.92元、19465.42元,分別較上年上漲6.19%、6.96%,其中:公立醫院次均門診、次均住院費用分別為375.45元、19692.25元,分別較上年上漲6.16%、6.65%。2019年,公立醫院次均門診費用漲幅較上年下降6.94個百分點,次均住院費用漲幅較上年增加3.07個百分點。

圖11 2010-2019年全市醫院次均費用情況

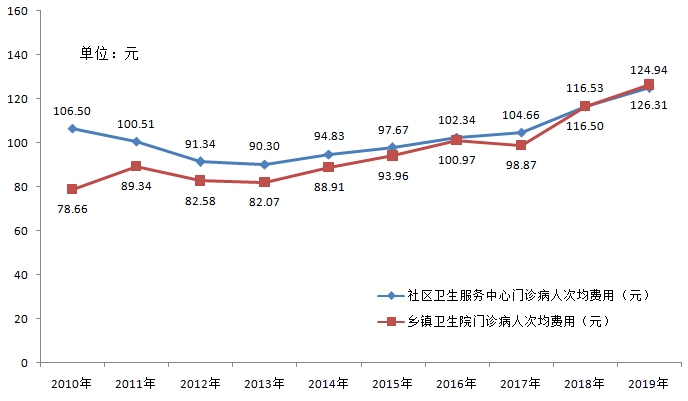

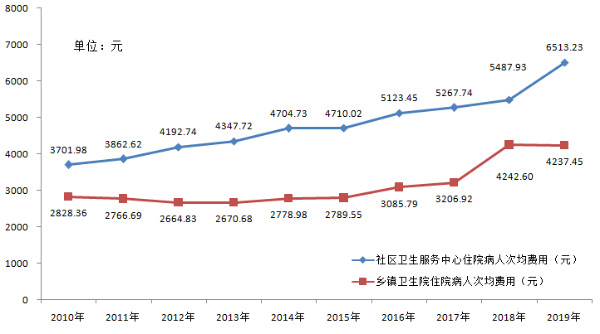

2019年,社區衛生服務中心次均門診、住院費用分別為124.94元、6513.23元,分別較上年上漲7.22%、18.68%。鄉鎮衛生院次均門診、住院費用分別為126.31元、4237.45元,與上年相比,鄉鎮衛生院次均門診費用增長8.42%,次均住院費用下降0.12%。

(a)次均門診醫療費用

( b)次均住院醫療費用

圖12 2010-2019年全市鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心醫療費用(元)

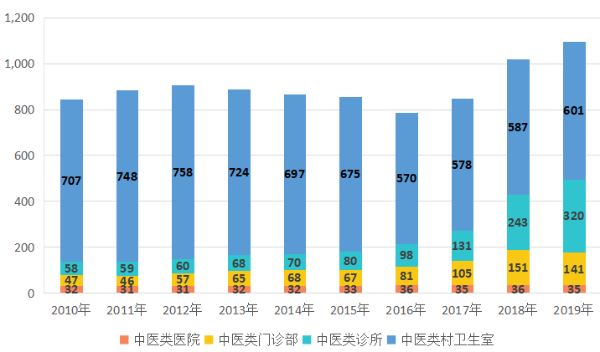

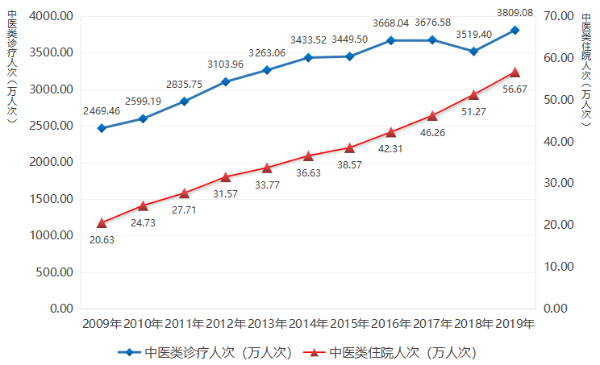

六、中醫藥服務

2019年,全市中醫藥建設持續推進,中醫資源穩步增長,中醫藥服務利用提高。

2019年末,全市中醫類醫療機構總數1097個,其中中醫類醫院35個,中醫類門診部141個,中醫類診所320個,中醫類村衛生室601個。與上年相比,中醫醫療衛生機構增加80個,其中:中醫類醫院減少1個,中醫類門診部減少10個,中醫類診所增加77個,中醫類村衛生室增加14個。

圖13 2010-2019年廣州市中醫類各類醫療衛生機構數

全市中醫類醫療機構醫院床位1.42萬張,比上年增長4.51%。全市衛生人員中,中醫類機構人員2.61萬人,比上年增長3.88%。

2019年,全市衛生機構中醫執業(助理)醫師1.01萬人、中藥師(士)0.21 萬人,其中,中醫醫療機構中醫執業(助理)醫師0.55萬人、中藥師(士)0.10萬人。

2019年,全市中醫類醫療機構門診服務人次3809.08萬人次,比上年增長8.23%。其中:中醫類醫院2186.52萬人次,中醫類門診部202.67萬人次,診所類81.01萬人次,中醫類村衛生室166.43萬人次,其他機構中醫類臨床科室1172.45萬人次。全市中醫類醫療機構住院服務人次56.67萬人次,比上年增長10.53%。

注釋:

1 .按國家衛生健康統計調查制度,醫院不含婦幼保健機構和專科疾病防治機構。

2. 數據主要來源于衛生統計年報\月報、衛生人力報表、省全員人口信息系統及相關業務處室統計數據。

3. 每千人口數、每萬人口數等指標按市統計局公布的2019年常住人口計算。

部分指標統計口徑:

1.醫療衛生機構:包括醫院、基層醫療衛生機構、專業公共衛生機構、其他機構。2013年起,計劃生育技術服務機構納入醫療衛生機構統計。

2.公立醫院:指經濟類型為國有和集體辦的醫院(含政府辦醫院)。

3.民營醫院:指公立醫院以外的其他醫院,包括聯營、股份合作、私營、臺港澳投資和外國投資等醫院。

4.基層醫療衛生機構:包括社區衛生服務中心(站)、鎮衛生院、村衛生室、門診部、診所(衛生所、醫務室)、護理站。

5.專業公共衛生機構:包括疾病預防控制中心、專科疾病防治機構、婦幼保健機構、健康教育機構、急救中心(站)、采供血機構、衛生監督機構、衛生部門主管的計劃生育技術服務中心。

6.在崗職工:包括衛生技術人員、鄉村醫生和衛生員、其他技術人員、管理人員、工勤技能人員。按在崗職工數統計,包括在編、合同制、返聘和臨聘半年以上人員。

7.衛生技術人員:包括執業(助理)醫師、注冊護士、藥師(士)、技師(士)、衛生監督員(含公務員中取得衛生監督員證書的人數)、其他衛生技術人員。

8.全科醫生:包括取得執業(助理)醫師證書且執業范圍為“全科醫學專業”的人數,基層醫療衛生機構取得全科醫生轉崗培訓、骨干培訓、崗位培訓和住院醫師規范化培訓(全科醫生)培訓合格證的執業(助理)醫師,以及鄉村全科執業助理醫師人數。全科醫生培訓合格人數不再包括已注冊為全科醫學專業人數。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網